(1)

عن الأمومة والعنف

أقول: «أنت لن تهزميني

لن أكون بيضة لتشرخيها

في هرولتك نحو العالم،

جسر مشاة تعبرينه

في الطريق إلى حياتك

أنا سأدافع عن نفسي« 1

المقطع السابق من قصيدة للشاعرة البولندية أنّا سوير (١٩٠٩-١٩٨٤)، تتحدث فيه إلى ابنتها المولودة للتو. لكن القصيدة نشرت لأول مرة في بداية السبعينيات، أي بعد خبرة الولادة بثلاثين عاماً على الأقل - إذا أخذنا في الاعتبار سيرة حياة الشاعرة. من الصعب ألّا نتساءل كقراء: هل احتاجت سوير لكل هذه السنوات لتربي غضباً ما تجاه مولودتها، لتعيد استرجاع أو تطوير هذا الغضب في قصيدة عنوانها «أمومة»، حيث تصل المولودة لتهدد حياة الأم ووجودها؟

عمق ما أمسكت به سوير ليس في تعميم الصراع بين الأم ومولودها - إنه ليس صراع ملكية ولا جندر ولا أجيال - بل في ربطه بالولادة كعملية بيولوجية يشترك فيها كائن عاش وتكوّن وقام باختيارات ما تخص وجوده قبل لحظة الولادة، وهذا الصغير؛ الدمية الذي خرج للحياة من أحشاء الكائن الأول لتوه.

يخرج هذا الصراع بين الأم ومولودها على الأرشيف الإنساني العام؛ حيث الأمومة عادة عطاء، تماهٍ بين ذاتين، حب لامحدود وغير مشروط. كأن قصيدة سوير تجعلنا نفكر في أمومتين: أمومة المتن - الذي تكوّن عبر الخطابات الدينية والفلسفات والأخلاق والقيم الاجتماعية المقبولة - حيث يُنظر إلى الأمومة كفطرة إنسانية محمية بشكل طبيعي من الصراعات والتوتر، وأمومة في الهامش قد تجد شظاياها السردية في بعض كتب الطب والنصوص الأدبية وقصص الجرائم الأسريّة، وحيث هناك أصوات متفرقة تحاول التعبير عبر المرض النفسي أو الكتابة أو الجريمة عن الرعب والصراع والتوتر داخل أمومتها.

ما يشغلني هنا ليس كيف استقرت ملامح محددة للأمومة داخل المتن العام، ولكن كيف ننصت إلى ما يخرج عليه ويعارضه. كيف يمكن أن ندرك أن الأمومة الموسومة بالإيثار والتضحية تنطوي أيضاً على الأنانية وعلى شعور عميق بالذنب. كيف يمكن أن نراها في بعض أوجهها صراع وجود، توتراً بين ذات وأخرى، وخبرة اتصال وانفصال تتم في أكثر من عتبة مثل الولادة والفطام والموت.

مثالية الأمومة في المتن الثقافي العام تسبب مزيداً من الشعور بالذنب عند هؤلاء الذين يشكون في كنه هذه المثالية داخل خبرتهم الشخصيّة. إنها تُقابل التعبير عن كل خبرة مختلفة بإدانة أخلاقية واجتماعية، ربما لهذا هناك ندرة في سرد خبرات الأمومة خارج المتن المتفق عليه. ربما لهذا أيضاً احتاجت سوير إلى عقود لتتحرر فيها من قول ما هو متوقع منها، وهو ما لم يكن ليحدث في كل الأحوال بدون جهود شتى وسعت التساؤلات النسوية عن كل ما تم تعميمه وتنميطه في علاقة المرأة بجسدها وبالعالم.

شرخ الأمومة يبدأ من الداخل

ترفض الأم أن تكون بيضة يشرخها المولود في طريقه لحياته. يكمن هنا رعب التهديد وجديته؛ لحظة ولادة شخص جديد تتطلب موت كائن آخر، موت السابق شرط لا غنى عنه لكي يحصل الجديد على مجال لحياته كما يرى جورج باتاي.2 كأن ما يراه باتاي الجانب الساحر في مأساة الحياة هو نفسه ما تراه سوير تهديداً بالفناء، الجانب المأساوي في أكثر لحظات الحياة سحراً. في الحالتين، يبدأ شرخ الأمومة من الداخل.

في كتابه «الجين الأناني»، يصف ريتشارد داوكنز الحروب اللانهائية التي على الجين أن ينتصر فيها من أجل الحفاظ على النوع. البقاء ليس للأصلح فقط بل للأكثر أنانية وقدرة على كسب معركة الوجود ضد الجينات الأخرى.

لا توجد تضحية بلا هدف؛ إنكار الذات عند داوكنز هو طريقة للحفاظ على الجينات، الاستثمار في الجين مرهون بإثبات قدرته على الاستمرار وحده بعد ذلك.3 يأخذ الجنين نصف جيناته من الأم، ويعتمد عليها في كل ما يحتاج ليعيش، حتى لو كان ما يحتاجه ضد مصلحتها. طريقة الجنين المبرمجة على الأنانية تُسخّر جينات الأم وتجعلها تنكر ذاتها من أجله عبر «الحب». إذا تخيلنا أن رغبة امرأة في أن تكون أماً لا تخلو من رغبتها الفردية في أن يكون هناك امتداد لها، صورة منها، أن تترك أثراً منها في الحياة بعد موتها؛ فإن الحب والإيثار والتضحية مشاعر أمومية لا تخلو من حب الذات ومن أنانية الأم نفسها.

بنفس الدرجة، يمدنا أي وصف طبيّ لعمليّة الحمل والولادة بمجازات عديدة عن التهديد والصراع والانتقاء والاستثمار والخطر؛ يدافع الرحم عن نفسه ضد الجنين الضار، يزداد جداره سُمكاً وهذا ما يؤدي إلى الحيض، إنها الوسيلة التي يختبر بها جسد الأم صلاحية الجنين حتى يقبل باستمراريته. على جسد الأم أن يتأكد أن الحمل هو استثمار جيد للمستقبل. ستتكون المشيمة إذا كسب الجنين معركته، لكن في نفس الوقت لا بدّ من تكوّن غشاء رقيق يفصل دم الأم عن دم الجنين، الانفصال لا التماهي هو شرط النجاة لكليهما.

يحمل الحبل السرّي الغذاء والأكسجين من الأم لجنينها والفضلات من الجنين لأمه، ولكن خلال نقل ما هو ضروري من أجل الاكتمال، قد تنتقل الأمراض من الأم إلى ما تحمله. بيولوجياً، الجنين غريب داخل جسد أمه، كائن طفيلي، وقد يصيبها أيضاً بعدد كبير من الأمراض عبر وجوده داخلها كما قد يتسبب في موتها قبل أو أثناء أو بعد الولادة.

هذا الصراع الذي يحدث على المستوى البيولوجي لا يمكن أن نتوقع اختفاءه من العلاقة بين الأم وطفلها بعد الولادة. إنه الصراع الذي قد يجعل في كل تضحية من الأم تجاه طفلها شعوراً ملتبساً بالتهديد، وفي كل ممارسة منها في حب ذاتها شعوراً عميقاً بالذنب.

أشار ابني إلى تمثال ضخم يتواجه على قاعدته تمساح وسمكة قرش ثم سأل:

«إذا تعارك التمساح مع سمكة القرش، من سينتصر؟»

»لا أعرف، من سينتصر في رأيك؟«

»الديناصور طبعاً!«

الذنب

إذا كان هناك صراع بين ذات الأم وذات طفلها فلن ينتصر أحدهما، سينتصر الديناصور «طبعاً»؛ إنه «الذنب».

يبدو الشعور بالذنب وكأنه الشعور الذي يوحد الأمهات على اختلافهن.4 إنه يكمن في المسافة التي تقع بين الحلم والواقع مثلما في البنوة والحب والعمل والصداقة، هو أيضاً نتاج المسافة بين مثالية الأمومة في المتن العام وبين إخفاقاتها في الخبرة الشخصية.

إنه شعور جوهري حتى إنه يصلح كتعريف لممارسات الأم في حياتها اليومية: ابنك وزنه أقل من معدّل وزن من هم في عمره، لا بدّ أنك لا تطعمينه ما يكفي. لقد استيقظ فزعاً من كابوس لأنه لا يشعر بالأمان. أنتِ لم تحضنيه أمام باب المدرسة لأنك كنت متأخرة عن عملك. أنتِ لم تتعلمي التزحلق على الجليد ورغم أنكِ تذهبين معه وتقفين في طابور في درجة حرارة عدة عشرات تحت الصفر فلن تستطيعي مساعدته في انتعال هذا الحذاء العجيب وسيذهب في النهاية للتزحلق وحده بينما أنتِ تجلسين في المقهى تقرأين كتاباً في انتظاره. أنت امرأة متعكرة المزاج في الصباح ومشغولة البال في المساء. الأمهات الأخريات يستمتعن بلعب الشطرنج ويحفظن الكثير من أغاني الأطفال.

الأم التي لا تشعر بالذنب تجاه أطفالها، هي تلك التي أتاها ملاك في لحظة الولادة وشقّ صدرها، استأصل النقطة السوداء التي هي منبع الشر، حرّرها من هويّتها السابقة وشفاها من العدمية أو الطموح، تماماً كما يحدث مع الأنبياء في عملية تجهيزهم للنبوّة.

لا يرتبط الشعور بالذنب بالتقصير فقط، ولا بتمزق المرأة الحديثة بين العمل والأمومة، بل ينبثق أحياناً من نموذج مثالي للأمومة حيث لا نهاية لما يمكن أن تقدمه الأم لطفلها من حب وحماية واستثمار في الوقت والتعليم… إلخ. قد يأتي أيضاً من التاريخ الشخصي السابق على الأمومة.5

بمجرد تأكدي من الحمل الذي أردته بكامل إرادتي، لم أشعر بالفرح الذي توقعته؛ سيطر عليّ طوفان من المخاوف والرعب من أن جسدي غير صالح للقيام بهذه المهمة. كنت في الثانية والثلاثين، واكتشفتُ فجأة أنني لم أهتم بصحتي قطّ؛ كان الجسد مجرد وعاء لما أظنه نفسي، آلة لا تطالب بشيء ومع ذلك من المنتظر منها الاستمرار في الخدمة. كنت قد بدأت التدخين بشراهة قبل عشر سنوات، عشت نمط حياة شبه بوهيميّ، حيث لا يحتاج الجسد إلى وجبات منتظمة، ولا إلى ساعات محددة من النوم. هذا، بالإضافة إلى تاريخ من أدوية الاكتئاب والمنومات والمسكنات وغيرها مما وصلت إليه يداي.

هذا هو تاريخ جسدي قبل الحمل، أما بمجرد حدوثه، فقد ظهرت مؤسسات شتى تعمل ليل نهار على تنويري بكل المخاطر الممكنة التي قد يسببها هذا التاريخ الشخصي للجنين. الشعور بالذنب كان أسبق في أمومتي من كل المشاعر الأخرى.

كلمت أبي في صباح أحد أيام الشهر الثالث من الحمل، سألته إذا كنت قد أُصِبتُ وأنا طفلة بالحصبة الألمانية. قال لي: «أنتِ لم تصابي بالحصبة التي نعرفها ولكن ما هي الحصبة الألمانية؟»، لم أكن أعرف في الحقيقة إذا كنا نتكلم عن حصبتين مختلفتين. كل ما حدث أنني قرأت في الليلة السابقة عن مخاطر إصابة الأم بالحصبة الألمانية، وكيف أن العدوى يمكن أن تنتقل إلى الجنين وتؤدي إلى ولادة طفل أبكم أو أعمى أو بتشوهات في القلب والجهاز العصبي.

لم يخطر ببالي أني سأختلف مع أبي على المصطلح الطبي. سألته إذا كان من الممكن أن يحصل على تقرير من الوحدة الصحية التي نتبعها بكل التطعيمات التي حصلت عليها كطفلة. ردّ أبي ببساطة أن الوحدة التي كنا نتبعها حتى نهاية السبعينيات تم هدمها وأنه رأى بأم عينيه كيف تم حرق كل الملفات التي كانت بها قبل الانتقال لمبنى آخر.

مع وضد المؤسسات

ربما مر ببالي أن عدم قراءة كل هذه المعلومات عن الحصبة الألمانية أكثر رحمة من معرفتها، أن المعرفة الدقيقة باب للرعب والكوابيس، بينما المؤسسة الوحيدة التي كان يمكن أن تطمئنني، اختفت. جسد بلا تاريخ طبي موثق يواجه ثورة الطب الحديث التي تُسائل وتستشرف مستقبله من تاريخ أمراضه وتطعيماته.

لا تستطيع المرأة الحديثة أن تنعم بالسكينة وهي محاصرة بمعرفة ما يحدث في جسدها الحامل يوماً بيوم؛ الطبيبة ومنشورات مكتب الصحة وكتب الإرشادات التي تقول لها ماذا تأكل وكيف يجب أن تشعر وما هي معدّلات زيادة الوزن التي ستمر بها في كل مرحلة وتقارير طبيّة تصف لها ما تشعر به من غثيان وأحلام غريبة في الشهور الأولى، أو آلام الظهر وازدياد مرات التبول في الشهور الأخيرة. الأكثر من ذلك؛ جبل من الكتب المطبوعة والمواقع الطبية المتخصصة على الإنترنت تحذّر من الكوارث التي من الممكن أن تمر بها هي ومن في بطنها؛ من الإجهاض إلى الولادة المبكرة، من تسمم الحمل إلى تشوهات الجنين، من جدري الماء إلى احتمالات إنجاب طفل معوق أو مشوه أو مصاب بعيوب خلقيّة.

هل تقف مؤسسات الطب الحديثة بين الأم وجنينها؟ هل قصدت من القصة السابقة أن معرفة مخاطر الحمل تسبب الكثير من التوتر لا الأمان الذي قد يأتي من الجهل بهذه المخاطر؟ هناك كتابات مهمة تنتقد دور مؤسسات الطب والطفولة والأمومة في الغرب،5 لكني في الحقيقة لا أستطيع أن أتبنى نفس الموقف في«نقد» هذه المؤسسات، من دون الاعتراف بأن هذا التبني في حالتي ستنقصه الأصالة. طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، هناك ما بين ٢٥٠ ألف و٣٤٣ ألف امرأة تموت سنوياً خلال تعقيدات الحمل والولادة و٩٩٪ من هذا العدد يموت فيما يسمى بالعالم الثالث.6

أنا مررت بتجربة الحمل والولادة في العالم الأول، وتمتعت بآخر إنجازاته الطبيّة، ولكنني في الأصل أنتمي لما يسمى بالعالم الثالث. موقفي من مؤسسات الطب والطفولة والأمومة شائك ولصيق بخبرتي في العالمين. عرفت في طفولتي نساء مُتن أثناء الولادة، يمكنني أن أحكي قصصاً كثيرة عن ذلك، ولكن، لماذا نذهب بعيداً؟ يكفي أن أقول إن أمي نفسها ماتت في سن السابعة والعشرين بعد عدة ساعات من ولادة طفل ميت، أو إنه لم تكن في متناول يدها كتب لتقرأها فتعرف أنّ سكون الجنين لعدة أيام في الشهر التاسع علامة خطر، أو إن المستشفى التي ذهبت إليها لم تكن قادرة على إنقاذها.

أمي التي ماتت في سبعينيات القرن العشرين، مثال نموذجي لكثير من نساء العالم الثالث إلى اليوم، نساء يلدن - للحظ السيء في لحظة يتعرض فيها الطب التقليدي والتبادل الشفوي للخبرات لانقطاع واضطراب بسبب الحداثة، بينما لا تتوفر لهن مؤسسات طبيّة تستطيع أن تقوم بهذا الدور بسبب تعثّر نفس الحداثة.

ولدت ابني الأول في كندا، بعيداً عن الأهل وفي شبه عزلة حيث كنت قد وصلت إليها منذ شهور فقط وليس لي فيها أصدقاء بعد، لكن كانت هناك الرعاية الكاملة من المؤسسات الطبية. أثناء زيارة روتينية للطبيبة، قالت لي بجدية إنها تشتبه في إصابتي باكتئاب ما بعد الولادة. أعطتني كتيباً عن المرض وأرسلتني إلى جلسات علاج نفسي جماعية أو ما يعرف بـ«جروب ثيرابي» يضم خمس أمهات أو مريضات غيري ويواجهن صعوبات مختلفة. على مدى ستة أشهر كنا نجتمع مرة أسبوعياً مع طبيب نفسي ومتخصصة اجتماعية. كان يُطلب منّا في كل مقابلة أن نقوم بتدريب محدد يسمى «الواجب»؛ مثل أن نحكي عن أكثر لحظة رعب مرت كل منا بها في الأسبوع السابق، عن أية رغبة في إيذاء الذات أو الطفل، عن الأحلام والكوابيس وعدد مرات البكاء المفاجئ. كلهن كنديات ولدن وعشن في هذه المدينة ولديهن دعم أسريّ بشكل أو بآخر ما عدا أنا وطبيبة إيرانية لم تستطع بعد أن تحصل على شهادة ممارسة تخصصها في كندا.

إحدانا كانت تكره أمها للغاية أو هكذا قالت: «أنا أكره أمي وأحتقرها أكثر من أي شخص في العالم، يقتلني الرعب لمجرد التفكير في أن علاقتي بطفلتي قد تصبح مثل علاقة أمي بي». واحدة منا كانت تعاني من الأرق، تراقب ابنها طوال نومه حتى توقظه إذا توقف فجأة عن التنفس. حكت لنا الطبيبة الإيرانية أنها ولدت ابنها ولادة طبيعية في المستشفى، أن كل شيء مرّ على ما يرام ما عدا أنها فشلت لأسبوع كامل في إرضاعه رضاعة طبيعية: «تحجّر الحليب في صدري، لدى ابني عيب خلقي في شفته السفلى يمنعه من استدرار الحليب. جرب الأطباء معي كل شيء ولم أنجح. كلمت جدتي في أصفهان وحكيت لها ما يحدث لي. قالت: "أحضري مشطاً أسنانه ضيقة، ضعيه في ماء دافئ وبعد تجفيفه دلّكي صدرك عدة مرات كل ساعتين"، قالت لي أيضاً: "ضعي الطفل تحت إبطك بحيث تكون قدماه خلفك، واسندي رأسه بيدك كأنك ترقصين معه واقفة وهو سيرضع"، ونجحت في إرضاعه في أقل من يوم«.

لا شك أننا جميعاً انبهرنا من عبقرية النصيحة التقليدية ونجاحها، لكن الطبيبة الإيرانية بدت تعيسة للغاية. بدا لي وكأنها غير قادرة على الاستمتاع بهذه التجربة لأن أمومتها حدثت في غير مكانها الأصلي، أو أن فرحتها بها مؤجلة حتى تعود إليه. انتبهت إلى أنه بصرف النظر عن فاعلية جلسات العلاج النفسي الجماعية والمؤسسة التي تقف خلفنا، فأنا وهي لا نشعر بالأمان لأننا دخلنا إلى التجربة ونحن بعيدتان عن الأهل ولأن هناك مرجعية ما نفتقدها في الغربة.

مرجعية الأمومة

يبدو أن التفكير في الأمومة يستدعي النظر في نفس اللحظة إلى اتجاهين مختلفين؛ اتجاه الماضي عندما كنتِ ابنة لأم، واتجاه المستقبل عندما أصبحت أمّاً لطفل. لا أعرف بأية طريقة تشكل البنوة أمومتنا لكن في مقدوري أن أتخيل استحالة تحييدها أو تفاديها.

هل يمكن أن يكون ذلك في حد ذاته سبباً غير مرئي لتوتر أمومتنا؟

إذا كانت أمك بالغة الحنان فربما تريدين أن تكوني مثلها، وربما تشعرين بالذنب لأنك لا تستطيعين ذلك. إذا كنت مشروع أمك الأول الذي استثمرت فيه كل ما تملك لتكوني كما تريد فقد تكررين نفس الاستثمار مع طفلك، أو قد تراقبين نفسك حتى لا تعذبيه - أنت التي تعذبت لتتحرري من طموحات أمك.

سواء كانت أمك مسالمة أو عنيفة، دافئة أو باردة، عاقلة أو مجنونة، فلا بدَّ أن هناك مرجعية لتخيل الأمومة التي تحلمين بها. لكن ماذا لو كانت أمك قد ماتت قبل أن تكوّني ذاكرة عن علاقتها بك؟ ماذا عن غياب الأم أو اختفائها كمرجعية شخصية يمكنك أن تتبنيها أو تتعاركي معها عندما تصبحين أماً؟ وماذا عن تجربة الأمومة في الغربة، حيث تغيبين أنت عن «وطنك» الأم؟ هل يجعلك هذا أكثر حرية أم أكثر ضياعاً في ممارسة دورك كأُم؟

قد تكون حواء هي المرأة الوحيدة التي مرت بخبرة الأمومة بدون أية ذاكرة شخصية أو جماعية عن كونها بنتاً لأم، بدون مرجعية تستضيء بها. كيف ولدت حواء مولودها الأول إذن؟ كيف تصرفت مع الغثيان خلال الشهور الأولى؟ وهل أحبت مولودها حين خرج منها؟ ومن الذي قطع الحبل السري بينه وبينها وبأية آلة؟ هل كانت هناك ثدييات لتراقبها وتقلدها أم أن هذا النوع من المعرفة يأتي بالفطرة؟ هل أرادت حواء أن تكون أمّاً أم لا؟ ثم، كيف لها أن تعرف إذا كانت هي نفسها لم تولد من رحم أُمٍّ ولم يكن في الدنيا أنثى أخرى قبلها! سمعنا أن حواء وآدم ارتكبا معصية، وأنهما طُردا من جنة عدن. عوقب آدم بأن يشقى في الأرض، وهو عقاب قد نرى من موقعنا في العالم الحديث أنه ليس خاصاً بالرجل، بل بالبشر جميعاً رجالاً ونساءً. لكن عقاب حواء يخصها وحدها ولا يشاركها فيه رجل وهو آلام الولادة، «تكثيراً أُكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولاداً، وإلى رجُلك يكون اشتياقك، وهو يسود عليك» {سفر التكوين ٣: ١٦}.

من الصعب تخيل الولادة الأولى على الأرض، بدون خبرات سابقة وبدون مؤسسات. من الصعب تخيل النساء اللواتي ولدن في الصحراء والحقول وغرف الخبيز وأطراف المدن، أو فقدن حياتهن قبل اكتشاف التخدير أو المضادات الحيوية. ولكن يظل من الصعب أيضاً أن تلدي وأن تكوني أمّاً، اليوم، ومع كل الامتيازات الطبقية والطبية الممكنة. الولادة فعل فردي، بغض النظر عن الأطباء والمساعدين ودعم الزوج والمحاليل والمسكنات. أنت وحدك عليك أن تلدي وأن تتحرري ممّا بداخلك لأن الألم أصبح لا يحتمل، لأن حياة المولود أصبحت مرهونة بالانفصال عنه ولأن وجودك أصبح موقوفاً على هذا الانفصال.

ستبدأين بعد الولادة رحلة مع كائن يفترض أنه جزء منك ولكنه قد يبدو غريباً بالنسبة إليك أحياناً. مع كل خطوة في هذه الرحلة سيواجهك سؤال جديد وكأنه عليك اختراع أمومتك من البداية، كأنها لم تحدث لأحد قبلك، كأنها اختبار لانهائي لوجودك الشخصي ذاته، لعلاقتك بجسدك أولاً ثم لعلاقاتك بكل ما كنت تظنين أنه أنتِ ثانياً.

نسويات

إذا كنت تأملين أن الجهد النسوي سينصت إلى تجربتك فربما سيصيبك الإحباط؛ فالكثير من الحركات النسوية تخوض معارك من أجل حقوق المرأة، المساواة في العمل وأمام القانون وفي الفضاء العام. ستجدين أكثر الحركات النسوية راديكالية تدافع عن حقك في استمرار مرتبك أثناء إجازة الوضع، في تقليل ساعات العمل أثناء الرضاعة، في الاعتراض على تقتير الدولة في دعم مؤسسات رعاية الأطفال أو رفعها مظلة التأمين الصحي عن مكتئبات ما بعد الولادة.

قد تفتح الحركات النسوية ملفات مسكوتاً عنها، مثل حقوق الأم بدون زوج أو الأم المثلية، ولكن في كل تلك الانتصارات، هناك تعميم لفكرة المرأة، بالبرهنة على موضوعيتها كجماعة، كقُوى في المجتمع، كندّ لجماعة الرجل.

يكمن أحد مآزق النسوية الغربية في تصورها بأن الحديث عن خصوصية الأمومة يناقض الدعوة المتماسكة للمساواة بين الرجل والمرأة. ربما لهذا تتفادى الإنصات إلى الخبرات الفردية، وإذا حدث واستمعت فإنها تنقدها بدعوى أنها إما تفصل بين خبرة الأمومة والمجتمع بمؤسساته، أو تحول المرأة إلى مجرد حامل وراعية للأطفال، أو لأنها فشلت في كل الأحوال في سرد الخبرة الذاتية التي يمكنها أن تدعم هذا الخطاب النسوي أو ذاك7.

تبدو الأمومة في معظم هذه الخطابات التي أرمقها على الرف وأنا أكتب، وكأنها خبرة مغلقة على نفسها داخل جماعة النساء في معركتها مع الذكورة دون الحفر داخل هذه الخبرة «المختلفة» والتي يمكن أن تغير وعي المرأة والرجل معاً.

إلى أن تنتبه النظريات النسوية إلى العنف والغضب والإحباط داخل الأمومة، عليك أن تسردي تجربتك

أو تأنسي إلى السرد الذي يساعدك على إدراك أنك لست وحدك.

رعب الفطام

تشغل علاقة الشاعرة السورية سنية صالح (١٩٣٥-١٩٨٥) بابنتيها شام وسلافة حيزاً في عالمها الشعري، خاصة في ديوانيها الأخيرين. هناك تيمة أساسية تعود لها صالح كلما حضرت ابنتاها في القصيدة، ويمكنني أن أصفها برعب الفطام. تكتب صالح:

»أغرقي رأسك فيّ

اخترقيني

حتى تكاد عظامنا تغيب داخل بعضها البعض

ولنكن متجاورتين

متشابكتين كثنائية القلب

المسيني كما يلمس الإله الطين

فأنتفضُ بشراً«8

لا يوجد غضب ولا عنف في أمومة صالح؛ لكن هناك أمّاً خائفة من الانفصال، من انجراف الابنة بعيداً عنها. إنها تطلب من ابنتها أن تخترقها وتغيب بداخلها، أن تقوم بما هو عكس فعل الولادة، فتعود للرحم مرة أخرى.

حتى لو كانت صالح لا تحتاج إلى الانفصال عن ابنتها، فلا بدّ أنها كانت تعرف ضرورته للابنة، كيف أنه العتبة الأولى لتعرف نفسها، لتكتشف وجود «الآخر» الذي يتضمن الأم، ولتلمس لأول مرة ما يمكن تسميته «هوية».

يبدو رعب صالح من الانفصال عن طفلتها أكبر من مجرد نزعة فطرية للعطاء والتضحية، إنه أيضاً رعب من العالم الخارجي الشرير، كأن الأمومة رحم يحمي من أهوال العالم التي اختبرتها بنفسها، وستختبرها الابنة حتماً بمجرد الانفصال:

»أيتها اللؤلؤة

نمتِ في جوفي عصوراً

استمعتِ إلى ضجيج الأحشاء

وهدير الدماء

حجبتك طويلاً... طويلاً

ريثما ينهي التاريخ حزنه

ريثما ينهي المحاربون العظماء حروبهم

والجلادون جلد ضحاياهم

ريثما يأتي عصر من نور

فيخرج واحدنا من جوف الآخر»9.

هذا المقطع من قصيدة عنوانها «شام، أطلقي سراح الليل». شام ليس اسم ابنة الشاعرة فقط بل إنه اسم وطنها أيضاً. لا يمكن تجاهل رمزية العنوان في الإشارة إلى الابنة كوطن، ولا في معارضته لرمزية الأم كوطن في الشعر العربي الحديث.

إذا قارنا بين قصيدتيّ سوير وصالح، فقد نجد أن الولادة لحظة عنف أصيلة وداخلية عند سوير، بينما العنف عند صالح يخص الخارج، مصدره التاريخ ومحاربوه وجلادوه. تأتي جملة «يخرج واحدنا من جوف الآخر» وكأن صالح تفاوض العام والخاص معاً؛ فهي ترى الولادة فعلاً مشتركاً تولد فيه الأم مثلما يولد فيه جنينها. لا يقلّ انشغال صالح بهويتها عن انشغال سوير بها، ولكنه لا يستطيع تفادي سياقه الثقافي الثقيل بالمرجعيات: قدسية الأمومة في الثقافة العربية من جهة واشتباك الشعر العربي الحديث مع عنف الواقع الخارجي من جهة ثانية.

لكن قراءة أوسع لقصائد صالح قد تكشف عن مرجعية أخرى خلف رعبها من الانفصال عن ابنتها، إنه رعبها القديم من الانفصال عن أمها ذاتها. تكتب في واحدة من قصائدها المبكرة «انتحبي بشدة يا أمي/ وبأعلى ما تستطيعين/ لا فضاء إلا حناجرنا،/ فأين الهواء العظيم ليحمل الصوت المتألم؟/ ثم عودي إليّ/ يا طفولتي البِكر والغريرة،/ يا براري أوسع من الخيال».10

تخاف الشاعرة من اغترابها القديم الذي تعرفه جيداً، منذ انفصالها هي نفسها عن أمها. تؤجل صالح الانفصال عن ابنتيها رغم أنها تعرف أنه سيحدث لا محالة. إنها تريد أن تحتمي بهويتها كأم أطول وقت ممكن ما دامت قد فقدت هويتها كابنة بموت أمها. الأمومة بالنسبة إليها رحم لا يحمي من شرور العالم الخارجي فقط، ولكن من خبرتنا الشخصية مع أمهاتنا أيضاً.

كان ابني في الرابعة من عمره عندما سألني: «ما هو المكان الذي زرناه أمس؟» حاولت أن أتذكر، ولما اكتشفت أننا لم نذهب إلاّ إلى الحضانة والحديقة في الأيام الماضية، فكرت في الأسبوع السابق: «ذهبنا إلى طبيبة يوسف». نظر إليّ وقد نفد صبره: «لا، لا، أمس». ظننت أن سوء التفاهم لا يدور حول المكان بل حول الزمن؛ ربما أمس بالنسبة إليه هو الشهر الماضي مثلًا. فشلت محاولاتي في الوصول إلى إجابة. بعد جهد، اكتشفت أنني كنت ببساطة معه في الحلم؛ أنه عندما يحلُم، وأكون معه في الحلم، فأنا فعلاً كنت معه، ومن الطبيعي أن أتذكر ما حدث لنا هناك.

في الاستئناس بالسرد

في رواية ج. م. كوتزي «إليزابيث كوستِلّو»، يرفض جان ابن الكاتبة الشهيرة إليزابيث كوستِلّو أن يقرأ ما تكتبه أمه، هو لن يقوم بذلك إلا عندما يصبح في الثالثة والثلاثين من عمره؛ « ذلك كان رد فعله تجاهها، انتقامه من بابها الموصود في وجهه. لقد أنكرته، لذا فقد أنكرها. أو ربما أنه رفض أن يقرأها من أجل أن يحمي نفسه».11 كيف أنكرت كوستِلّو طفليها ولماذا؟

يقدم لنا السرد شظايا متناثرة عن أداء كوستِلّو كأم؛ فعلى قدر ما يستطيع جان أن يتذكر «كانت أمه تعزل نفسها في الصباحات من أجل الكتابة. كان من المستحيل اقتحام عزلتها تحت أي ظرف من الظروف. لقد اعتاد أن يفكر في نفسه كطفل سيئ الحظ، وحيد، وغير محبوب».12

نحن لا نرى أمومة كوستِلّو إلا من وجهة نظر ابنها، هي لن تتطرق إلى ذلك طوال الرواية، إنها تتحدث فقط عن كتابتها وبعض المواضيع الكبرى مثل الواقعية وكافكا ومعاملة الحيوانات.

يمكننا أن نتخيلها أماً شابة تعاني في تقسيم وقتها بين عملها وطفلين، أنها تشعر بالذنب أحياناً لأنها لا تقضي الوقت الكافي معهما. يمكننا أن نتخيل أماً متعكرة المزاج في ساعات الصباح وليس لديها طاقة للتعامل مع العالم فتوصد بابها في وجهه. ولكن تبدو كوستِلّو أكثر تعقيداً من ذلك، جان نفسه يتساءل عن حقيقتها التي لا يعرفها، بينما في عمق ذاته لا يريد أن يعرف.

لو كان بمقدوره أن يتحدث لقال: «هذه المرأة التي تتعلقون بكلماتها كأنها عرافة، هي نفس المرأة التي كانت تختبئ يوماً بعد يوم في مأواها في هامستيد، تبكي على حالها، تزحف مساءً في الشوارع الضبابية لشراء السمك والبطاطا، الطعام الذي كانت تعيش عليه، تنام بملابسها. إنها نفس المرأة التي اهتاجت كعاصفة بعد ذلك في المنزل بملبورن، شعرها يطير في كل الاتجاهات، وهي تصرخ في طفليها: ‘أنتما تقتلانني! أنتما تمزقان اللحم عن جسدي!».13

أدريان ريتش ليست شخصية روائية مثل إليزابيث كوستِلّو؛ لكنها كاتبة وأم أيضاً. كتبت ريتش في يومياتها في مايو ١٩٦٥ «أن تعاني مع ومن أجل وضد طفل - أمومياً، ذاتياً، عصبياً، أحياناً مع شعور بالعجز، وأحياناً مع وهم تعلم الحكمة - ولكن دائماً، في كل مكان، في الجسد والروح، أنت مع هذا الطفل - لأن ذلك الطفل هو جزء من نفسك.»14

يمكننا أن نتخيل أن ريتش مثل كوستِلّو في إحدى لحظاتها بشكل أو بآخر. فرغم أن طفلها هو جزء منها إلا أن هناك لحظة تعجز فيها عن الخروج من كونها امرأة لديها مشروعها الخاص الذي يسبق كونها أماً بخطوة، أن هويتها تكونت من خلال الكتابة، مثلما تتكون هوية أفراد آخرين من خلال ما يريدون أن يساهموا به في هذا العالم.

أن تكوني كاتبة وأماً، هو أمر لا ينطوي في حد ذاته على أيّ تعارض ظاهر، ولكن ريتش تتحدث في أماكن متفرقة من كتابها عن إحباطها لأنها لا تستطيع أن تجد وقتاً لنفسها، عن نوبات الغضب والبكاء، عن طفلها الذي يرفض أن تكون آخَر بالنسبة إليه فهو يترك ما في يده ويقفز على الآلة الكاتبة بمجرد جلوسها للعمل. أظن أنها تمنت أحياناً من طفلها الذي هو جزء منها أن ينفصل عنها بعض الوقت، أن يصدق أنّ من حقها أن تذهب وحيدة لمقابلة نفسها.

تواجه ريتش مثل كوستِلّو ذلك التجاور بين هويتها ككاتبة وهويتها كأم: «من وقت لآخر يسألني أحدهم: ‘ألم تكتبي قطّ قصائد عن أطفالك؟’. لقد كتب الشعراء من جيلي قصائد عن أطفالهم - عن بناتهم خصوصاً. بالنسبة إلي، الشعر يوجد حيث لا أكون أماً لأحد، حيث أوجد كنفسي.»15

إنه ليس مجرد تجاور بين مكونين داخل هوية الأم الكاتبة أو الكاتبة الأم، إنه تمزق، صراع على الوقت والطاقة، عندما تنجح الكاتبة في أن تكون أماً ليوم ستشعر بالفشل تجاه ما لم تنجزه من قراءة أو كتابة، عندما يكون لديها يوم لنفسها ستتألم من أنانيتها. عندما تستطيع في يوم ثالث أن تكتب بينما يجلس طفلها على ركبتيها، وأن تلعب معه لعبة الاستغماية بينما تفكر في تغيير كلمة في قصيدة، لا توجد ضمانة أنها لن تشعر بالذنب أو الفشل في فعل ذلك. أيضاً، لا توجد ضمانة أن طفلها سيقرأ ما كتبته يوماً أو أنه لن يكون غاضباً مثل جان ابن إليزابيث كوستِلّو.

وأنت تلدين تذكري أنك لست بيضة، سوير نفسها تعرف ذلك، قد تشعرين لأيام أو ساعات، أنكِ تحت رحمة «رحم» محاط بأعضاء أخرى، ولكنه محاط أيضاً بوجود وبتاريخ سابق للحمل. صحيح أن الولادة هي تلك اللحظة التي ستشقك إلى نصفين. ولكن، أليس بحياة كل منا كسر ما، شرخ، كما يقول سكوت فيتزجيرالد؟16 أليس هذا الشرخ هو هويتنا التي نتحرك بها في العالم؟

الولادة هي عتبة في رحلة، إنها المجاز الذي يقوم به الجسد لكي يعي ذاته. أدريان ريتش تقصدتها من أجل ذلك: «كنت أحاول أن ألد نفسي، وبشكلٍ ما كنت مصممة أن أقوم بذلك عبر الحمل والأمومة.»17

كأن الشاعرتين أنّا سوير وأدريان ريتش، كل بطريقتها، تريد أن تقول: «أنا لدي وعي بتصدعي الذي أعيش معه من قبل الولادة، أنا هشة، وإعطاء هذه الدمية الحياة وانفصالها عني شرخ جديد في وعيي. أنا لم ألد هذه الدمية للتو وحسب، بل عليّ من أجلها أن ألد نفسي أيضاً، ولادة شخصية، تجذّر شروخ ذاتي السابقة أو تساعدها على الالتئام.»

على سبيل الخاتمة - «مراد»18

“I don’t want to die, mama.”

»لن تموت الآن، أنت أربع سنوات فقط يا حبيبي».

“I don’t want to get old, then die, mama.”

»ربما ستكون وقتها مستعداً يا حبيبي.»

“But why do we die, mama?”

»ربما لأننا، أقصد ... ربما لأننا أكبر من الحياة يا حبيبي.»

“Tell God that Mourad doesn’t want to die, mama.”

»ولكنني لست على اتصالٍ به يا حبيبي.»

(2)

كيف تجد أمك في صورتها؟

الأمومة والفوتوغرافيا

عندما ماتت أمي في منتصف سبعينيات القرن العشرين، اكتسبت صورتي الوحيدة معها أهمية ... تلك هي المهمة الأساسية للفوتوغرافيا، «التصوير الفوتوغرافي فن رثائي»19 كما كتبت سوزان سونتاج. بالنسبة إلى الطفلة التي كنتها، كان على هذه الصورة أن تكون توثيقاً للحظة التي وقفت فيها للمرة الأولى والأخيرة بجانب أمي في استوديو دون أن أعرف أنها ستموت بعد ذلك بأقل من شهرين. كان يجب أن تكون تلك الصورة تدريباً على استعادة اللحظة التي مرت، على استعادة ملامح أمي وحضورها، أو كما يقول بارت: «ليس استعادة ما ذهب، لكن لأشهد أن ما أراه في الصورة [أمي في هذه الحالة] كان حقاً موجوداً.»20

لم أشعر قطّ أن المرأة في هذه الصورة أمي. ربما نظرتها المتوترة أمام العدسة، كأنها تركت مملكتها في البيت وتقف الآن بلا سلطة. هذا الفستان الذي ترتديه ولم أرها به سوى مرة أو اثنتين أثناء السفر إلى المدينة. الشعر المنسدل حتى الخصر والذي كان في حياتها اليومية ضفيرتين طويلتين معقودتين في اتجاهين متعاكسين حول رأسها. لم تكن المرأة في الصورة مختلفة فقط عمّا أتذكره عنها، أو عمّا أريد أن أتذكره، بل كانت شبحاً. مثل الأشباح التي رأيتها كطفلة على شريط نيجاتيڤ لصور تم تحميضها، أقربه من عينيّ تحت ضوء الشمس محاولة تخمين شخوصه، وعندما أشعر بالملل أحول الشريط بأشباحه إلى إسوار حول معصمي.

امرأة وطفلة، شاحبتان لأن الصورة لم تكن خالية من الأحماض، المرأة لا تبتسم (رغم أنها لم تكن تعرف أنها ستموت بعد ذلك بسبعة وأربعين يوماً بالضبط)، البنت لا تبتسم (رغم أنها لم تكن تعرف ما هو الموت)، للمرأة شفتا البنت وجبينها (للبنت أنف الرجل الذي سيظل دائماً خارج الصورة)، يدُ المرأة على كتف الطفلة، كف الطفلة منقبض (ليس ذلك بفعل الغضب بل لوجود نصف حبة من الكراميل)، فستان البنت ليس من القطن المصري (عبد الناصر - الذي كان يصنع كل شيء - مات منذ سنين)، والحذاء وارد غزة (غزة كما تعرف لم تعد منطقة حرة على الإطلاق). ساعة المرأة لا تعمل ولها حزام عريض (هل يتماشى ذلك مع موضة ١٩٧٤؟).

كتبت هذه القصيدة في سنة ٢٠٠٧ ونشرت في العام التالي قبل أن يتضمنها ديوان «حتى أتخلى عن فكرة البيوت» في ٢٠١٣. بصرف النظر عن طموح أو فشل القصيدة، أقرأها الآن وأنا أفكر في صورة أمي؛ كتدريب على التذكر والكتابة وإعادة النظر في المسافة التي تفصلني عنها في نفس الوقت.

لماذا يبدو الصوت في القصيدة محايداً؟ لماذا يستحضر المعلومات الغائبة والوشائج بين كل تفصيلة داخل الصورة مع تفصيلة خارجها كأنه لا يعرف كيف يستعيد أمه من صورتها فيعيد ترتيب مفرداتها؟ كل جملة فيها إشارة إلى ما لم تحتو عليه الصورة، إنها لقطات مفتوحة بلا خاتمة، إذا كان عليّ أن أعيد كتابتها الآن فقد أضيف مداخل أخرى. أين أمي إذن؟ هل القصيدة صورة مهزوزة لها؟ أم أنها لا يمكن أن تكون موجودة سوى خارج الإطار لا داخله؟ هل الأم بعيدة إلى هذا الحد؟ غامضة؟ مخفية؟

الأم المستبعدة من ألبوم العائلة

شغلتني صورة أمي كثيراً خلال المرحلة الثانوية؛ ذلك الوقت الذي يصبح الألبوم العائلي عتبة في بناء الصداقة بين البنات. أزور صديقة للمرة الأولى وأجلس معها في غرفتها، لا نجد ما نقوله بعد الحديث عن الزميلات والمدرّسات. يحضر الألبوم العائلي أو بعض الصور على المكتب أو الحائط كمنقذ من الصمت؛ تنفتح طاقة للسرد: عن الإخوة والأقارب، الرحلات والمصايف والأماكن البعيدة التي تعود إليها جذور العائلة، عن الفساتين وقصات الشعر وأعياد الميلاد والهدايا. ألبوم الصور طريقة لتعريف الذات في هذه السن الصغيرة، كأن كُلًّا منا تريد أن تقول: «لست مجرد تلميذة.»

لا بدّ أنني شعرت بالغيرة من توفر الكثير من صور أمهات زميلاتي (أحياناً بسبب الطبقة التي وفرت كاميرا بيتية، وأحياناً لأنهن أمهات لم يمتن مبكراً وكان عندهن مزيد من الوقت للتصوير). بالنسبة إلي، لم يكن عندي سوى تلك الصورة الوحيدة، وكنت أقول في كل مرة أريها لصديقة: «هذه أمي ولكن صورتها لا تشبهها على الإطلاق.»

مرتان أدهشني غياب الأم من صور الآخرين؛ عبر استبعاد مقصود لها من ألبومات عائلية. في المرة الأولى، كنت في الصف الأول الثانوي، وزرت زميلة مسيحية اسمها «فادية» تعيش مع أبيها وكنت أظن أن أمها ميتة. في الحقيقة أحد أسباب قربي منها كان ظني أنها يتيمة الأم، كأن اليُتم هو الخيط الخاص الذي يربط بيننا. أرتني فادية ألبومها العائلي، واكتشفت أن أمها لم تمت بل هربت وتركتهم. قام والد فادية بقصّ كل تجسيد لأمها من الصور، وطمس كل ما يشير إلى حضور الأم القديم في حياة الأسرة.

في المرة الثانية، رأيت ألبوم صور لقريبة لنا، إنها في الحقيقة من نفس سني وأمها أيضاً تنتمي لجيل أمي. كانت أمها المتعلمة أكثر بنات العائلة جمالاً واهتماماً بالأناقة، أتذكر إعجابي الشديد بها وأنا طفلة في السبعينيات، كانت تبدو دائماً رائعة بالفساتين القصيرة وتسريحات شعر سعاد حسني. في التسعينيات، تدينت قريبتنا بشدة وتحجبت بعد إصابتها بسرطان الثدي. قامت بنفسها بقصّ نفسها من كل الصور السابقة على عودتها للإيمان، قبل المرض والحجاب.

بسبب انتقام والد فادية من زوجته التي تركته مع أولاده، لاستحالة الطلاق بينهما، وتوبة قريبتي عن «السفور»، رأيت ألبومين من الصور العائلية لأسرتين مختلفتين بعد استبعاد الأم منهما. بالطبع كان هناك ما يدل على وجود الأم المستبعدة: حذاؤها أو طرف ثوبها أو كتفها. هناك أيضاً تلك المعرفة أنها كانت موجودة في لحظة التصوير وأسباب التخلص منها أو التضحية بها.

لا شك أننا جميعاً نستبعد الهزائم والفشل والفضائح خارج ألبومنا العائلي. ألبوم الصور ليس أكثر من تأليف، سرد شخصي، أن تُرتّب ألبوم صور يعني أن تمارس الاختيار والتصفية والاستبعاد في نفس الوقت. إنه ليس توثيقاً للواقع، لتاريخ كامل، بل فعل انتقاء لما يتصوره المؤلف أو يريده كحياة وتاريخ. بمعنى آخر، كل ألبوم صور هو اقتراح لحياة ما، طبقاً لمن يسردها. هناك فعل رقابة ذاتي وقد يكون غير واعٍ لما يجب أن يقال ويبقى، ما يجب رؤيته وتأويله عبر من سينظرون إلى هذا الألبوم الآن وفي المستقبل. مهما توسع مؤلف الألبوم في اختياراته، ومهما كانت عوالم الألبوم متعددة، تظل صور ما خارجه، في أظرُف الخطابات والعلب والملفات.

لكن قد يتحول ما انتقيناه في لحظة سابقة على أنه انتصارات إلى فضائح وهزائم في المستقبل. ما الذي يحدث لصور الزفاف الجميلة بعد الطلاق؟ لصورنا مع صديق أو حبيب بعد اكتشافنا كم الأذى الذي سببه لنا؟ ما الذي في أيدينا غير الانتقام بتمزيق الصور أو حرقها أو على الأقل إخراجها من الألبوم والاحتفاظ بها في مكان ما... حتى نعود إليها ونغضب؟ بقدر الشغف الذي نؤلف به ألبوماً ما، ما يعادله من رغبة في تدميره.

ينطوي كل استبعاد لصورة من ألبوم موجود بالفعل على عنف ما أو غضب أو ندم أو على أقل تقدير رغبة في طمس تاريخ ما وكأنه لم يحدث. عندها نكون أمام ألبوم مشوه، صوره تالفة، إطارها لم يعد مربعاً ولا مستطيلاً. إنها لا تحفظ لحظات مضت ولن تعود وحسب، بل تثبت اللحظات التدميرية التي تم فيها إفساد الذكرى. لكن، من المؤكد أن استبعاد الأم من ألبوم عائلي يبدو أكثر فداحة. ربما لأننا لا نتخيل استبعادها من تاريخنا مهما حدث، أو لأننا لا نستطيع أن نسرد تاريخنا الشخصي دون وجودها فيه.

لا أعرف إذا كان استبعاد أمّ فادية من صورها الكثيرة أقسى من شبحيّة أمي في صورتها الوحيدة. ولكني أتخيل فادية وهي تفكر كثيراً في أمها مثلي تماماً، تغمض عينيها وهي تحاول استرجاع ملامحها حتى لا تنساها مثلاً. بمعنى آخر، لا بدّ أن استبعاد الأم يجعل حضورها أكثر طغياناً.

لا أستطيع أن أتخيل قريبتي التي قصت ركبتيها الجميلتين الجذابتين خوفاً من الفتنة ... كيف تنظر إلى الصورة وهي تعرف أنها كانت هناك وأنها من طردت نفسها من ذاكرة الألبوم! كيف سترى طفلتها في الصورة جالسة هكذا في الفراغ بدون الركبتين اللتين كانت تجلس عليهما؟

لم يستبعد أحد أمي من صورتنا معاً. إنها أمامي، وأشهد أنا نفسي أني كنت معها ولكنها شبح. صورتها عبء، اعتداء على ما أتذكره وتزييف له. إنها لا تستحضر أمي، بل تشحذ مقاومتي لتجاوز شبحيتها، لإنقاذ ما تخفيه الصورة.

مجاز الأم المخفية

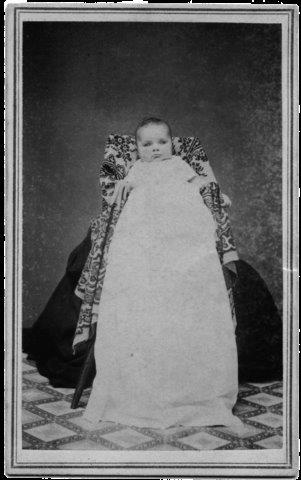

لجأ المصورون الأوائل لحيل مختلفة حتى ينجحوا في التقاط صورة جيدة لرضيع أو طفل صغير. لقد أرادوا بالطبع ألا تكون اللقطة مهزوزة، وأن يكون الرضيع أو الطفل هو موضوعها الأساس، وحده، مستقلاً، هادئاً وثابتاً أمام العدسة لمدة لا تقل في أفضل الأحوال عن نصف دقيقة لتسجيل اللقطة على الكولوديون الرطب. من أجل ذلك، تخبرنا الدراسات الحديثة عن فوتوغرافيا القرن التاسع عشر بأنه كان على المصور الڤيكتوريّ أن يوفر مقعداً خاصاً لجلوس الصغير، ولكن كانت هناك وسيلة أخرى أكثر سهولة ونجاحاً؛ أن تختفي الأم خلف المقعد أو تحت شرشف أو ستارة وهي تحمل طفلها أو تسنده من خلف حجاب حتى يأخذ الوضع المأمول في اللقطة. يمكننا أن نتخيل أنه على حسب حرفية المصور وسرعته وأيضاً على حسب مزاج الطفل وشعوره بالأمان لقربه من أمه، تنجح اللقطة أو تفشل؛ فيظهر مستقلاً وهو الهدف، أو يبقى في الصورة ما يدل على وجود الأم المختبئة: يدها مثلاً وكأنها عضو مقطوع من جثة، أو شبح جسدها مجسماً تحت الغطاء.

في ستينيات القرن التاسع عشر، عندما أصبحت تكلفة التصوير في متناول شرائح أكبر من الطبقة الوسطى في أوروبا وأمريكا الشمالية، وجد المصورون تقنيات أخرى. على سبيل المثال، حذف الأم من الصورة بعد التقاطها؛ كأن يقصوها قبل الطباعة، أو أن يطبعوا الصورة كاملة على الصفائح المفضضة أو اللوحات الزجاجية ثم يكشطون الأم من على سطحها.

ما أصفه هنا كان يتم الإشارة إليه عابراً في مجالات أكاديمية مختلفة مثل تاريخ التصوير في العصر الڤيكتوري، والحياة الاجتماعية للطبقة الوسطى في القرن التاسع عشر،21 لكن أصبح له حضور في الثقافة الشعبية أو ما يعرف بالـ«Pop Culture» في العشرين سنة الأخيرة، حتى إنه يمكنك أن تشتري إحدى صور الأم المخفية 22«Hidden Mother Photos» من المواقع الإلكترونية لبعض محلات الأنتيك.

رأت الفنانة الإيطالية ليندا فرينيي ناليير إعلاناً على موقع eBay لإحدى هذه الصور، حيث يصفها المعلن بأنها «صورة مضحكة لرضيع وأمه المختفية»، فبدأت مشروعاً جمعت فيه أكثر من ألف صورة تنتمي لهذه الظاهرة وتعود إلى نهايات القرن التاسع عشر وحتى عشرينيات القرن العشرين وأصدرتها في كتاب بعنوان «الأم المخفية.»23

قد نفكر أن جوهر الأمومة هو «التضحية». إننا أمام أمهات طمسن هويتهن أمام الكاميرا من أجل هدف مشترك وهو أن يظهر رضعهن مستقلين ومركزيين في الصورة. لقد وصل جيفري باتشين، أستاذ تاريخ التصوير في مركز الدراسات العليا بجامعة نيويورك إلى هذه النتيجة؛ ففي دراسته المنشورة في الكتاب يقول: «من المدهش، أنه رغم وجود بعض الآباء المختفين في هذه الصور، إلا أننا عندما نتحدث عن الظاهرة نشير إلى الأم المختفية فقط، المختفية لا يمكن إلا أن تكون أماً على وجه التخصيص. إننا نشهد الإيثار وإنكار الذات مع كل أم، ونختبر وضع المرأة في المجتمع الأبوي ككائن بلا هوية تخصها، مجرد عابرة، أداة للإنتاج، قناة تربط بين الرجل والطفل.»24

معظم المختفين في الصور «أمهات»، وفي القليل منها يختفي الآباء. لكن الصور القليلة التي اختفى فيها الأب خلف الرضيع بدلاً من أمه، تحتوي على الأم أيضاً، ولكن أين؟ تجيب ناليير: «الوضع الذي تشغله أمهات الأطفال في هذه الصور بالغ التعقيد. لقد اكتشفت سلسلة من المصاعب عندما حاولت أن أقوم بنفسي بأخذ صورة لأم مختفية، استخدمت نفس تقنية التحضير المتبعة في هذه الصور، وهذا ما لاحظته أثناء العملية: أمام الكاميرا هناك شخص على رأسه ستارة، بينما في الجهة الأخرى خلف الكاميرا، المصور في ملابسه السوداء. الطفل في المُنتصف، محاط بالأشباح، ولهذا فهناك حاجة لشخص ثالث ليشغل انتباهه، ليشعره بالأمان، إذا لم تكن الأم هي بالفعل الشخص تحت الستارة فإنها من يقوم بمهمة تسليته، لكل هذا عليها في كل الأحوال أن تبقى خارج ما نراه.»25

يجعلني اقتراح ناليير أتخيل الأم أيضاً خلف الكاميرا، في محيط نظر طفلها. هي لا تأخذ الصورة بنفسها فهناك مصور محترف بالطبع. إذا لم تكن الأم تحت ستارة تحمل طفلها أمام الكاميرا، فهي تقف على يمين المصوّر أو شماله كأنها عين الكاميرا، ناظرة عن بعد في عين طفلها كي يشعر بالأمان.

يستطيع المتصفح لهذا الكتاب أن يتتبع الوسائل المبتكرة التي طورتها الأمهات في التخفي، كأن تكون إحداهن كرسياً مغطى بورود أو بطة خلف أريكة أو دمية كبيرة تحمل رضيعاً. قد تثير هذه الصور مجتمعة في كتاب واحد الضحك، حيث نعرف نحن القراء أن هناك شخصاً مختبئاً ولكننا قادرون في معظم الأحيان على تخمين مكانه ووضعه.

لكن هناك ما يثير الحزن أيضاً؛ أمامنا أطفال لا نعرفهم، نخمن أنهم ماتوا بالفعل إذا انتبهنا لمرور قرابة قرن أو أكثر على معظم الصور، وأمامنا أمهات يبدون كقطع أثاث، كأنهن يمثلن الموت. لا بدّ أن واحداً على الأقل من أطفال هذه الصور بعد أن كبر، بعد أن ماتت أمه، جلس يتأمل ظلها المستتر، أو ربما أشار إلى شبحها أمام الكاميرا أو خلفها في تلك اللحظة البعيدة قائلاً لشخص آخر:

»انظر... هنا، هذه أمي، أمي كانت هناك.»

نظرة إلى أمهات الأرشيف

جعلتني صورة أمي أنشغل طويلاً بصور الأمومة. هناك أرشيف من صور الأمومة يبدأ من منتصف القرن التاسع عشر، ويمتد في كتب الفوتوغرافيا التي يتم تصنيفها حسب الطبقة: (العليا أو الوسطى أو المناطق الصناعية… إلخ)، أو حسب ثيمة محددة: (الحرب العالمية الثانية أو الأمهات في التطهير العرقي في رواندا … إلخ)، أو حسب المصور: (آني ليبوڤيتس أو دايان آربوس أو هيلين ليڤيت ... وغيرهن)، وحتى صور الفيسبوك وإعلانات المصورين المحترفين عن تصوير الولادة والصور العائلية … إلخ. أرشيف الصور هنا هو ما يعادل ما تناولته في الفصل السابق من سرديات الكتابة عن الأمومة.

قبل تأملي لمجاز «الأم المخفية»، كنت مشغولة بأسئلة عامة عن الأمومة والفوتوغرافيا، مثلاً: ما الذي يتم انتقاؤه وتوثيقه وعرضه من الأمومة عندما تصبح موضوعاً للفوتوغرافيا؟ هل هناك تصور مسبق عمّا يجب الإمساك به لصناعة «أُم»؟ ما الذي يتم قصه واستبعاده خارج إطار اللقطة المتقنة حتى نؤكد الأمومة المثالية في خيالنا؟ هل تستبعد بعض الصور إذا لم تتطابق مع هذه المثالية من الألبوم العائلي أيضاً؟

أمام هذا الأرشيف، كان عليّ أن أذكّر نفسي أنني لا أسعى لتقديم «دراسة» عن الأمومة في وسيط الفوتوغرافيا، بل أود اختبار أسئلتي عن الأمومة من خلال الفوتوغرافيا كوسيط. لكني كنت أتوه كلّما حاولت الكتابة.

لقد ساعدني مجاز «الأم المخفية» أو «المختبئة» أو «المطموسة» أو «المستبعدة بإرادتها» على تفادي الأسئلة العامة رغم أهميتها. أدركت من خلاله أنني أتساءل عن «أُمي المخفية»، وأنني لا أستطيع أن أرى هذا الأرشيف الضخم إلا من خلال سؤالي: «إذا لم أكن أستطيع أن أرى أمي في صورتها، فما الذي أستطيع رؤيته عندما أنظر إلى أمهات الأرشيف؟ هل أستطيع حقاً أن أرى أُمهات الآخرين؟«

صورة لأم مخفية وطفل. ليندا فرينيي ناليير، رقم ٠١٧٣، صورة فوتوغرافية عن الأم المخفية، ٢٠٠٦-٢٠١٣. ٩٩٧ صورة فوتوغرافية مطبوعة أو مصورة بتقنيات مختلفة.

لا شك أن هناك صورة مثالية للأم في المتن الثقافي العام، تجده في الكتب واستوديوهات التصوير والإعلانات والإنترنت وألبومات صور الآخرين... معنى ودلالة «الأم» في فوتوغرافيا المتن العام تبدو مباشرة ومتماثلة (الخلفية ومكان الأم والنظرة الأمومية أمام الكاميرا والعلاقة بين الأشخاص في اللقطة). الأمومة «جلية» في المتن العام؛ صورة حامل تضع يدها على بطنها أو امرأة ترضع صغيرها أو تضعه على حجرها أو تجلس بجانبه على الأرض… أمّ في حفل تخرج ابنتها أو زواج ابنها… إلخ، هي لقطة تحتوي على متن وقصد يسيران في نفس الاتجاه، لا تعارض بينهما. إنها لقطة مفرداتها منسجمة، تشبه «المشهد الطبيعي» العادي أو الفاتن، قد لا تحبه، وقد تتمنى أن تتمشى فيه مع صديق أو أن تملك بيتاً على إحدى تلاله. في الحالتين، أمام «المشهد الطبيعي» لا تحتاج إلى جهد لتعرف تاريخ الصورة ولا قصّتها حتى تستقبلها وتفهمها. أنت في الحقيقة لا ترى الأم في الصورة، إنها غير مرئية «Invisible Mother»، عابرة، إنها مُعرّفة بكونها أمًّا عامة، أمًّا ما، أمًّا للآخرين.

صور الأمومة «غير المرئية» في المتن العام ليست «جليّة» في مفرداتها فقط بل في تلقيها أيضاً. أتردد أن أقول، إنها صور فقيرة في التلقي، محفزاتها مطروقة ومفهومة؛ استقبال التفاصيل في اللقطة يعاد إنتاجه إلى ما لانهاية. أن تقدم الصورة «أماً» من غرب إفريقيا تحمل طفلها على ظهرها أو من الهند تحمله على صدرها هو اختلاف في العادات وليس في معنى الأمومة. أمومة تنعم بمميزات طبقية في مدينة ما أو تأتي من الصحراء، أو تظهر أمامك في التايم لاين على الفيسبوك، هي «أمومة» بديهية في علائقها، مضمونة في انتمائها لما نعرفه عنها: العلاقة البيولوجية والحب غير المشروط والرعاية والتضحية… إلخ. إنها على أقل تقدير - مفهومة، إلا إذا كان هناك ما يعوق أو يعترض أو يضيف لهذا الفهم العام، فنكون أمام نوعٍ ثانٍ من صور الأمومة؛ الأم الأداة/ الذريعة «Instrumental Mother».

في صور الأم الأداة، ترى مثلاً صورة عادية لأم وطفلها ثم تعرف «كمعلومة» أن الطفل أصبح جون لينون. تطالعك صورة أم وطفلها على صفحة جريدة أو على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم تقرأ أن ذلك الطفل البريء في الصورة غرق في البحر للتو، أو أنه قد قتل أمه عندما كبر!

صورة «الأم الأداة»، تصبح ذريعة لإلقاء نظرة أخرى، لتخيل علاقة أمومة بملامح تختلف في الكثير أو القليل عن صورة الأم في المتن العام. إنها أمومة مميزة أو غريبة أو متناقضة أو درامية، أو ببساطة لها قصة. قد تكون هذه الأم محملة بسرد أكبر منها، تصبح رمزاً للحظة تاريخية بكاملها، لصراع اجتماعي، لكارثة، للأمة كلها، وهناك أمثلة عديدة على ذلك:

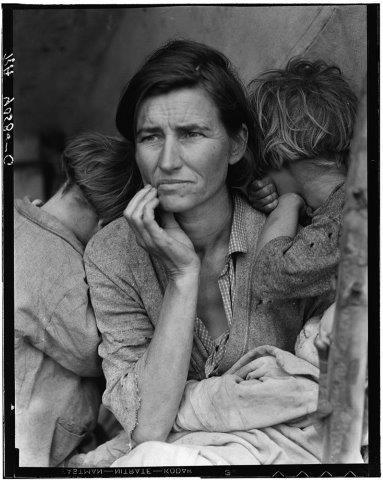

• الصورة الأيقونية التي التقطتها دوروثيا لانج لأم مهاجرة مع طفليها المتضورين جوعاً أثناء الكساد الاقتصادي في أمريكا عام ١٩٣٦. إنها صورة للأمومة تحت وطأة الجوع واليأس؛ عينا الأم المرهقتان لا تنظران إلى العدسة، بل إلى المجهول، ويدها تحت ذقنها في انتظار إجابة أو مخرَج. لا نرى وجهيّ طفليها لأنهما يدفناهما في كتفيّ الأم، إنهما معلقان برقبتها، بقصّة الشَعر المتشابهة وسنهما المتقاربة. هناك بؤس الكساد الاقتصادي وما فعله بالأفراد، بجيلين، بالطفولة، ولكنه أيضاً مثل بوتقة تصهر معنى مجازياً للأمومة في لحظة تاريخية قاسية.

دوروثيا لانج، الأم المهاجرة، نيبومو، كاليفورنيا، ١٩٣٦.

• الصورة التي التقطها و. يوجين سميث عام ١٩٧٠ للأم اليابانية ريوكو أويمورا تحَمِّم ابنتها المحتضرة. موضوع الصورة ولا شك هو الآثار الرهيبة لمرض ميناماتا (وهو نوع من التسمم بالزئبق) على جسم وعقل الابنة توموكو، لكنها أيضاً توثيق للأمومة في مواجهة الموت. لو تخيلنا صورة أخرى بنفس التقنية ودرجة الإضاءة لشابة تُحمِّم أمها المحتضرة، بنفس الرقة والإخلاص، سنكون أمام رمزية مختلفة.

• هناك بالطبع، صور أمهات ساحة مايو Mothers of the Plaza de Mayo، الحركة التي بدأت في سبعينيات القرن العشرين في الأرجنتين على يد أمهات يبحثن عن أبنائهن المختفين قسرياً. أمومة تبحث عمّا سرق منها، عمّا يعيد إليها تعريفها لنفسها كأم. تبدو الديكتاتورية أعظم إجراماً عندما تحرم أماً من ابنها أو ابنتها.

• صور الأمهات الفلسطينيات تحت الاحتلال: أمّ تحضن شجرة زيتون حتى لا يقطعوها، تقف بين أطفالها وجنود الجيش الإسرائيلي، تمسك بصورة ابنها الشهيد، أو تنوح على أطلال بيتها الذي تم تسويته بالأرض.

• في الحقيقة، كل يوم هناك صورة أيقونية جديدة، للأمومة كضحية الحروب والدكتاتوريّات والمنافي والذكورة… كل لحظة تاريخية خالية من العدالة ستضيف إلى هذا الأرشيف. يمكننا أن نتخيل صور السوريات يعبرن البحر عام ٢٠١٤، يقفن أمام الأسلاك الشائكة على الحدود الأوروبية، أو يجلسن مع أطفالهنّ في معسكرات اللاجئين كأيقونات في المستقبل.

في صور الأم الأداة أو الأم الأيقونة أو الأم المؤدلجة … تنتقل الصورة من متن الأمومة العام الذي نتلقاه ولا نقف أمامه كثيرا ... تنتقل من كونها «غير مرئية» إلى كونها «خاصة» أو «مميزة» أو «غرائبية». إنها ثقيلة بما يناسب السرد الذي يدور حولها، مما يستدعي بعض الطاقة

لتأمل إضافي.

احتجاج في عام ١٩٨٢ من قبل منظمة أمهات ساحة مايو، وهي مجموعة تأسست من قبل أمهات يبحثن عن أبنائهن الذين اختطفهم النظام العسكري.

لا شك في أن صور الأم/ الأداة تبدو أقل عدداً بالمقارنة بأرشيف المتن العام الذي يحتوي على كل أمهات الآخرين في الاستوديوهات والكتب والألبومات العائلية ووسائل التواصل الاجتماعي، لكنها أكثر تعدداً وأقل تجانساً وتشابهاً مع بعضها. إنها تشغل حيزاً أكثر ثراء في تاريخيته وسردياته من صور المتن العام لمن يتأملها.

مع ذلك، من السهل أن تتحول صورة الأم الأداة رغم سردياتها التاريخية أو النوعية إلى أمّ عامة أيضاً؛ فحيث يتكرر نفس السرد مع أكثر من صورة، تصبح كل الأمهات الفلسطينيات أماً فلسطينية واحدة، قد يكون الأمر كما وصفته سوزان سونتاج «صور البؤس التي تأتي من مناطق أخرى وتنشرها الأخبار لا تؤثر بحق في الرأي العام ما لم يكن هناك السياق المناسب لتلقيها».26 قد تكون أُلفتنا مع صور المعاناة جزءاً من المشكلة أيضاً، «أن تعاني شيء، وأن تعيش مع صور المعاناة شيء آخر. صور المعاناة لا توخز الضمير ولا تستدعي الرحمة وحسب، بل لديها القدرة على إفساده أيضاً.»27

تكرار السرد البصري حول الأم الفلسطينية على سبيل المثال، يخرجها من المتن العام - غير المرئي إلى الأم/ الأداة التي لها قصة وتاريخ وسياق. ولكن لديه القدرة أيضاً عبر التوسع في التكرار إلى إعادتها إلى نفس المتن فتصبح أماً عامة مرة أخرى.

أم فلسطينية مع أطفالها تمشي أمام سيارة جيب تابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله بالضفة الغربية، ١٨ أبريل ٢٠٠٤. © توماس هارتويل. بإذن من المصور.

قد توهمنا الأمثلة السابقة أن الأم الأداة التي أتحدث عنها هي دائماً أم ضحية، أو لا توجد إلا وحولها سرد يخصّ ضحية، ولكن هذا ليس صحيحاً؛ فهناك أيضاً أمّ أداة تزعج فكرتنا المستقرة عن الأمومة. على سبيل المثال، نتوقف في دهشة أو عدم تصديق عندما نرى صورة لأمٍّ مجرمة، خاصة إذا كانت قد أذت أحداً من أولادها. هناك أيضاً صورة الأم الحسية أو الإيروتيكيّة التي يُزعجنا مجرد التفكير في وجودها.

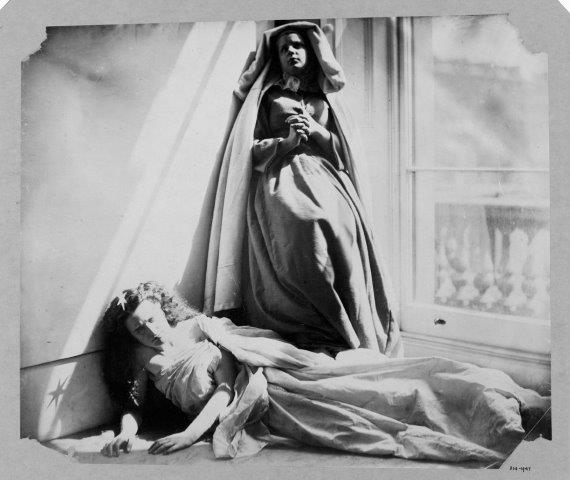

كانت المصورة ليدي كليمينتينا هاوردن (١٨٢٢-١٨٦٥) أماً لثمانية أولاد وبنات، ولكن معظم صورها كانت داخل بيتها الڤيكتوريّ، لبناتها المراهقات وهن يمثلن مشاهد إيروتيكية. تم طباعة ٨٠٠ صورة منها في كتاب تتساءل فيه مؤلفته كارول ميڤر لماذا لم يناقش أحد ممن تناولوا حياة هاوردن إيروتيكية هذه الصور: «قد يقول البعض إن هاوردن وثّقت عالم المرأة - الحب بين الأم وبناتها وبين البنات كأخوات. ولكن، ماذا نفهم من هذا الحب؟ كيف نتلقى تلك الرقة عند نفس الجنس أو العاطفة أو الانتماء أو تغيير الملابس أو شهوة الأزياء الغريبة أو العناق أو الرغبة أو الغنج أو الاشتياق أو التلصص، وكيف نزيح الستار عمّا يتم تصويره؟»28

تؤكد ميڤر أن الهدف من كتابها «ليس الكشف عن هوية هاوردن الجنسية، فهي لم تكن مثليّة، كما أن معاصريها يصفونها بأنّها أمٌّ عظيمة، لكن الكشف عن سر هاوردن في تخيلها لسر مثلي، تصويرها للرغبة الإيروتيكيّة عند نفس الجنس، وهو سر ربما كان مخبوءاً عن هاوردن نفسها.»29

أيّاً كان الدافع خلف ثيمة التصوير عند هاوردن، فنحن أمام ثيمة باعثة على التوتر؛ تدفع المحدق فيها إلى تساؤل قد لا يكون مريحاً عن اجتماع الحسية والإغواء والأمومة في صورة واحدة. أيّة مسرحة كانت تقوم بها المصورة الأم وهي تختار الملابس وتسريحات الشعر والخلفية وتطلب من بناتها أن يقمن بأداء مشهد حسي محدد ثم تقف خلف الكاميرا بينما بناتها المُغويات أمامها!

ليدي كليمينتينا هاوردن. غير معنون (دراسة فوتوغرافية)، ١٨٦٣-١٨٦٤. © متحف ڤيكتوريا وآلبرت، لندن.

الوجه الآخر لهاوردن، هو المصور الأمريكي لي ليدار؛ الثيمة التي اختبرها ليدار في أحد معارضه ثم من بعد في كتابه «أن تدعي أنك حيّ»30 هي إيروتيكيّة أمه التي تبلغ الواحدة والخمسين من عمرها. تقف الأم عارية وحدها أمام الكاميرا في صور كأنها مأخوذة من فيلم جنسي، أو وهي تمارس الجنس مع رجال في مثل عمر ابنها الذي يقف خلف الكاميرا. هناك بالطبع من تناول هذا العمل بتعبير عن الصدمة أو الإعجاب وهناك من لجأ إلى التحليل النفسي ليجد في عقدة أوديب وصفاً لعلاقة ليدار بأمه. لكن، هناك أيضاً سرد ليدار الرائع لحياة أمه التي تعمل كبائعة هوى وترغب في «عرض» ألمها وإحباطها أمام الجميع.31

كسر ما نتوقعه من عين الأم وهي تنظر إلى بناتها، أو من عين الابن وهو يتأمل أمه باقتراح يخص الإيروتيكية هو ما يجعل هاوردن وليدار مشاركين مهمين في إخراج الأمومة من إطارها الآمن، أو ربما كسر الإطار نفسه لا لنلقي نظرة ثانية وحسب، بل ربما لنفكر في التوتر الذي يتلبسنا ونحن نؤجل النظرة الثالثة.

تدريب على النظر إلى أمهات الآخرين

من الصور التي وقفت أمامها، صورة الممثلة ديمي مور وهي حامل في الشهر السابع على غلاف ڤانيتي فير، عدد شهر أغسطس ١٩٩١. هناك بالطبع قراءات كثيرة لهذه الصورة باعتبارها صادمة؛ ليس لأنها عارية بل لأنها حامل وعارية معاً. جزء من الصدم يأتي من التعارض بين مفردتين في المتن (الأنثى/ الحامل).

هذا يجعلنا ننتبه لها، نلقي إليها نظرة أخرى. إنها نموذج للـ«Instrumental Mother». لكن الصورة مميزة أكثر مما ينبغي، أكثر من قدرتي على التواصل معها. ليس فيها ثغرة أنفذ منها، أو تفصيلة تحثني على الجهد تجاهها، هناك إتقان، تعمّد في الإتقان. هذا قد يجعلها صورة أحاديّة.

بالإضافة إلى ذلك، هي من الصور التي أصبحت بسرعة موضوعاً للتقليد، موضة، في البداية ساهم في إعادة إنتاجها الشهيرات والمصورون والمجلات. ثم أصبحت الحامل العارية ثيمة، ومع الوقت لم تعد قاصرة على الشهيرات ولا الجميلات، أصبحت صورة طقوسية للذكرى مثلها مثل صور التخرج أو الزفاف.

عندما أنظر إلى ديمي مور حاملاً وعارية، أواجه نية «الفاعل» خلف الصورة، رسالته والتناغم الذي رتبه في مفرداتها. آني ليبوڤيتس هي المصورة، وهي بالنسبة إلي أهم من ديمي مور هنا، ليس لأنها مصورة الصدم التي تهز المجتمع والكنيسة والنقاد المحافظين وتدفع الحدود وتكسر التابوهات وتزعزع مفهومات الجمال والمظهر والتأثير، كما تراها ميشيل بريدمور براون،32 ولا لأن الصورة تحمل أيضاً رسالة محددة تجعل المتنفذين في هوليوود يقبلون بدورة حياة الممثلة وأن من حقها أن تحبل، كما رأت الكثير من المقالات السيارة، لكن لأن المصورة ترغب فيما هو أكثر من ذلك؛ إنها تريد أن تصنع عبر الإضاءة والزاوية وعري الحامل أيقونة.

أنا لست مشغولة بالتورط مع الأم كأيقونة، أو بالاندهاش أمام إمكانية تحقيقها. في الحقيقة، عندما أنظر إلى صورة ديمي مور؛ أتساءل: «كيف تبدو أمهات الآخرين في عيون أبنائهن؟» كثيراً ما أتساءل إذا كن يبدون شبحيات ومخفيات وغائبات مثل أمي في صورتها الوحيدة التي أمامي... كيف ترى ابنة مور - التي لا بدّ أنها في الخامسة والعشرين من عمرها الآن أمها؟ هل تتعرف عليها وهي تلعب دوراً بتلك الوقفة أمام الكاميرا: الممثلة والشهيرة والنسوية والصادمة… إلخ.

آني ليبوڤيتس، المصورة الشهيرة التي التقطت صورة ديمي مور عام ١٩٩١، لها صورة هي نفسها في ٢٠٠١ وهي حامل أيضاً. في العشر سنوات بين الصورتين لم تعد الحامل العارية صادمة في حد ذاتها، لقد صنعت ليبوڤيتس أيقونة وقلدها الآخرون. لكن صورة ليبوڤيتس الحامل صادمة لأسباب أخرى، ترى بريدمور براون على سبيل المثال، أن هذه الصورة تقدم للعامة الأمومة الكويريّة، رفض حدود السن، أو بمعنى آخر، أنها تزعزع وتكسر كل الحدود والثنائيات المرتبطة بتأسيس أسرة. وفوق ذلك، تحتفي براون بقدرة الصورة التحررية لكل النساء لأنها تعيد ترسيم تضاريس السن والنوع.33

الصورة بالأبيض والأسود، ليبوڤيتس حامل في الواحدة والخمسين من عمرها، يمكنك أن ترى تجاعيد وجهها رغم أنها لا تواجه الكاميرا بفخر كمور، بل بزاوية جانبية. إنه حمل متأخر، حمل الفنانة التي لم يكن لديها الوقت وها هي قد قررت أخيراً الدخول إلى التجربة بنفسها. وكما صدمت المتن العام بجمال مور الحامل، تصدمه مرة أخرى بحمل الجسد العجوز العاري، حمل سن اليأس، بالخروج عن المسار الطبيعي للأمومة الذي يرتبط بمرحلة بيولوجية عمرية محددة. الأكثر من ذلك؛ وجود ليبوڤيتس نفسها أمام الكاميرا وليس خلفها كما اعتادت.

رأيتُ ليبوڤيتس الحامل لأول مرة في كتابها «حياة مصورة: ١٩٩٠-٢٠٠٥».34 يسرد الكتاب عبر الصور علاقة ليبوڤيتس بسوزان سونتاج على مدى خمس عشرة سنة، أماكن زارتاها معاً مثل الأردن ومصر، صورة لسونتاج في السرير مع آلتها الكاتبة، وهي تأخذ جرعة علاج كيماوي.

لا يتحدث الكتاب عن علاقة مثلية بين المرأتين، بل عن صداقة. صور سونتاج في طريقها للموت التقتطها ليبوڤيتس، بينما صورة ليبوڤيتس الحامل التقتطها سونتاج. يحكي الكتاب إذن عن علاقة امرأتين عاشتا معاً خمسة عشر عاماً، علاقتهما غير معرّفة، إحداهما في السبعينيات من عمرها وستموت قريباً، والأخرى في الخمسينيات وستلد قريباً، والكاميرا هي الوسيط الأساس في السرد.

ليس السرد المحيط بصورة ليبوڤيتس الحامل وحده ما يورطني في معاودة النظر إليها مرات ومرات. هناك شيء مؤلم في نور النهار القادم من الشباك على يمينها، في بياض غطاء السرير والنظارة المتروكة بإهمال عليه كأن ليبوڤيتس أو سونتاج خلعتها في اللحظة الأخيرة لتقف أمام الكاميرا أو خلفها.

كأن هذه النظارة هي مصدر الوخزة التي تحدث عنها رولان بارت؛ إنها التفصيلة التي تتحدث إلي، تؤثر فيّ بغموض، تنغزني، وعندها القدرة على أن تمتد وتكبر.35 إعادة النظر إلى النظارة المهملة يدفعني للتفكير في مقاومة الموت في صورة ليبوڤيتس، مقاومة الجسد الحامل العجوز لحدوده البيولوجية ومقاومة سونتاج المريضة لموتها الذي رغم أنه ليس موضوعاً لهذه الصورة ولكنه حاضر في الصور المحيطة، إنه أيضاً معها وهي واقفة ومخفية خلف الكاميرا.

ربما تحمل صورة ليبوڤيتس إشارة للغياب الذي رأيت أحد أبعاده في صورة أمي - رغم كل الاختلاف بينهما. هو الغياب نفسه الذي لم أجده في صورة ديمي مور لذلك ظلت بالنسبة إلي صورة أحادية غير قادرة على وخزي.

ليس فقط غياب سونتاج خلف الكاميرا ونظرة ليبوڤيتس الموجهة لها والنظارة الملقاة بقصد أو بدون قصد على ملاءة السرير، بل أيضاً الطفلة التي ستولد من رحم ليبوڤيتس ونظرتها لأمها في الصورة والتي لا يمكنني أن أتخيلها إلا وهي تراها كشبح. كأن ما يستفزنا ويدفعنا لإلقاء نظرة أخرى إلى صورة لا تخصنا - نظرة إلى أمهات الآخرين - مشروط وموجه بتاريخ علاقتنا بصورة الأم في ألبومنا الخاص. بمعنى آخر؛ إقامة علاقة مع أمهات الآخرين لا يمكن أن تحدث إلا من خلال التورط مع ما تعلمناه من التحديق في صور أمهاتنا.

الجنين المخفي

قال الطبيب الشاب: «دعونا نقابل الجنين». كأنه يقول دعونا نقابل المستقبل أو الغيب. تركني مع زوجي في غرفة باردة شبه مظلمة بعد أن أعطانا التعليمات. ساعدني مايكل أن أسترخي على الطاولة الطبية، غطى نصفي الأسفل ببطانية بيضاء دافئة، بينما النصف الأعلى عارياً إلا من حمّالة الصدر. قلت له إننا هنا لنستحضر العفريت. ضحكنا. آلمني الضحك بسبب المثانة الممتلئة عن آخرها من أجل الفحص.

دخل الطبيب ووضع الجل الدافئ على بطني وأمسك بيده الجهاز المخصص للتصوير ثلاثي الأبعاد. بدا لي الجهاز وكأنه ماكينة حلاقة كهربائية، طمأنني بأن الجهاز بلا شفرات وملمسه ناعم. سأعرف بعد ذلك أن اسمه بالعربية المسبار «الذي يسبر ويكشف ويبين»، بدأ في تحريكه ببطء على بطني.

أمسك مايكل بيدي الممدودة ولكن ذلك لم يهدّئ من توتري. قرأنا معاً أن للموجات فوق الصوتية القدرة على كشف العيوب الخلقية في الجنين أو المشيمة أو الحمل نفسه الذي قد يكون خارج الرحم.

هناك ما يشبه حفرة مظلمة، بداخلها ما يشبه أمواج البحر. لم يكن باستطاعتنا أن نؤوِّل ما نراه على الإطلاق. يفسر الطبيب لنا ما يظهر على الشاشة: «هذا كيس الحمل، هذه هي الرأس وحجمها طبيعي، نبض القلب، الظهر، القدمان»، ثم قال:

“Don’t you want to know the gender of the baby?”

قلتُ: “?What”

“A boy.”

نظر إلي مايكل بدهشة، ضحكنا. كنا قد اتفقنا ألا نعرف نوع الجنين، يجب ألاّ تحرمنا التكنولوجيا من حالة الانتظار ومن المفاجأة. عندما سألَنا الطبيب إذا لم نكن نريد أن نعرف نوع الجنين، لم أسمع السؤال جيداً لأني كنت مسحورة بالنظر إلى الشاشة.

عندما قلت: «وات؟»، كنتُ كأنني أقول له بالعربية «إيه؟»؛ أريد منه أن يعيد ما قاله للتو، لا أن يخبرنا بجنس الجنين. سوء تفاهم لغوي نتج عنه أننا عرفنا شيئاً عن الغيب أو عن المستقبل.

أخذنا معنا أوضح صورة ممكنة من المختص بالموجات فوق الصوتية. لم نضعها في إطار إلا في عيد ميلاده الخامس. قلنا له هذا مراد وهو جنين في بطن ماما. لم يتعرف على نفسه ولا على ماما. بعد أسئلة كثيرة من قبيل: «أين ماما؟ أنا لا أراك... أين أنا؟ هل هذا أنا؟». ابتسم في عدم تصديق وانشغل عن الصورة بنزع الهدايا الأخرى من علبها.

صورة ليوسف بالموجات فوق الصوتية.

إنه حقاً شيء لا يصدق! كيف يتعرّف الطفل على نفسه في بطن أمه؟36 إنه لا يرى سوى حفرة مظلمة بداخلها شبح يشبه دودة أو فراشة أو حيوان صغير. الجنين في الرحم وحده، أمه ليست مخفية خلف مقعد أو شرشف، وليست شبحاً. إنها خارج الصورة تماماً.

أعدت التفكير في صورة الطفل في بطن أمه عندما حدثت واقعة أخرى مع طفليّ؛ جلست أتفرج مع مراد ويوسف على صور حملي فيهما، بعض صور حملي في يوسف كانت في رحلة قراءات شعرية في فرنسا عام ٢٠٠١، مشاهد من باريس وليون ومرسيليا وآكس أون بروڤنس خلفي بينما بطني ناتئة أمامي. حكيت لهما كيف كان غريباً ومضحكاً أن أقف على مسرح وأشعر بحركة يوسف بداخلي بينما أقرأ قصيدة. بعد ذلك بعدة أسابيع، طلبت مدرسة الحضانة من الأطفال أن يحكوا عن الأماكن التي زاروها. عندما جاء الدور على يوسف، أخبرهم عن البلاد التي زارها ولكنه أضاف - كما أخبرتني المدرّسة بعد ذلك - أنه ذهب إلى باريس ولكنه كان ما زال في بطن ماما. بالطبع ضحك الأطفال الآخرون فغضب منهم.

يقبل الطفل بوجوده كجنين في بطن أمه، فقط عندما يرى أمه كاملة في الصورة وبطنها منتفخة أمامها. إنها ضرورة كي يعرف نفسه قبل أن يولد أو تظهر ملامحه، أما صورته وحده وهو في هذه الحفرة المظلمة، التجويف الذي يسمى الرحم، مجاز البعض عن الكل، فهو مجرد شبح بالنسبة إلى نفسه.

الأشباح

المعنى الأول لمجاز الأم المخفية هو التضحية ولا شك. تطمس الأم هويتها وحضورها سواء كانت خلف شرشف أو ستارة، أو خلف الكاميرا. من أجل هدف أسمى، سينظر الرضيع عندما يكبر إلى الصورة بامتنان لأنه يعرف السر. قد يشعر بالذنب أيضاً إذا كانت أمه قد ماتت، متأملاً الصورة لا فرحاً بنفسه بل محاولاً أن يحدد طيفها من خلف الشرشف. وقد يتمنى أن يرى وجهها وهي تحمله بدلاً من أن يراها على هيئة كرسي كان يجلس عليه. ولكن ماذا لو عرفنا من ليندا ناليير في كتابها عن ظاهرة «الأم المخفية» أن نسبة غير قليلة من هؤلاء الرضّع والأطفال موتى بالفعل؟ أين تكمن التضحية هنا؟

تتبع أودري لينكمان في دراستها «منزوع من الحياة: صور ما بعد الموت في بريطانيا ١٨٦٠-١٩١٠»، ازدهار ظاهرة تصوير الموتى بشكل عام ولكنها تركز على صور الأطفال. تقول لينكمان إنه نظراً لارتفاع نسبة الموتى من حديثي الولادة والرضع والأطفال خلال سنوات عمرهم الأولى في تلك الفترة، أصبح الاحتفاظ بالطفل الميت في صورة قد تكون هي الوحيدة له أكثر الثيمات انتشاراً في هذه الظاهرة. أصبحت صور الأطفال وحتى الأجنة الموتى جزءاً مهماً في عملية الحداد والتذكر.37

صورة لأم مخفية، الطفل ميت. ليندا فرينيي ناليير، رقم ٠١٨٤، صورة فوتوغرافية عن الأم المخفية، ٢٠٠٦-٢٠١٣. ٩٩٧ صورة فوتوغرافية مطبوعة أو مصورة بتقنيات مختلفة.

لنتخيل إحدى هذه الصور: الرضيع الميت يرتدي أجمل ملابسه، جالس وحده في حجر أمه المختفية تحت الشرشف وكأنها الكرسي، عيناه أو عيناها شبه مغلقتين وكأنه نائم. هي لا تحمله من أجل أن يظل ثابتاً لمدة نصف دقيقة أثناء اللقطة، ولا كي يشعر بالأمان فلا يبكي من الفلاش، بل من أجل أن يكون واضحاً وفي المركز.

تقوم الأم بذلك من أجل الخلود، خلود الرضيع الذي ربما لا توجد له أية صورة أخرى قبل هذه ولن يكون له صورة بعدها بالطبع. هل ستضع الأم هذه الصورة في إطار كي تتذكره، كي تتوهم أنه كان في اللقطة على قيد الحياة؟

لو حدث هذا، وهو ما قد يحدث ما دمنا نتخيل، فالأم في الصورة مطموسة الهوية، مخفية، مع رضيع ميت لم يعش لحظة تصويره. هذه الصورة خطوة في رحلة الحداد، عندما تنظر إليها الأم لن تحاول أن تتذكر لحظة التقاط الصورة بل ما قبلها، رائحة الرضيع وابتسامته وبكاءه. الصورة موجودة من أجل أن نتذكر ما هو غائب عنها.

نظرة إلى أم تخصنا

ما الذي تراه أو لا تراه في صورة أمّ تخصك؟ بمعنى آخر، كيف تجد أمك في صورتها؟ هل هي مرئية وواضحة ويمكنك حقاً الإمساك بها؟ هل تراها بعين مختلفة لأنها تحمل تاريخاً أو ذكريات أو ثقلاً أو تفاصيل لن يراها الآخرون وهم يتصفحون ألبومنا العائلي، ولا يضعون «لايك» على الفيسبوك أو إنستجرام لمجرد أن الصورة «جميلة» أو «مضحكة» أو «مفهومة»؟

مؤكد أن الإجابة عن أسئلة كهذه ستختلف باختلاف الأفراد، ولكن لماذا أفترض أنه من السهل دائماً أن نجد الأم التي تخصنا في صورها؟ ألا يمكن أن يكون التاريخ المشترك والذكريات والتفاصيل التي نحملها للأم التي تخصنا عبئاً يلعب دور الشرشف والستارة التي تخفيها عنا؟ أليست المعرفة حجاباً كما يقول النفري!

لقد تساءل رولان بارت عمّا يعرفه عن التصوير، وأجاب: «أعتقد أن أية صورة يمكن أن تكون ساحة لثلاث ممارسات (أو ثلاثة انفعالات أو ثلاثة مقاصد): أن تفعل وأن تعرض وأن تنظر. المصور هو الفاعل‘Operator’ ونحن الناظرون/ المتفرجون ‘Spectator’، ننظر إلى مجموعات الصور في المجلات والجرائد والكتب والألبومات والأرشيف ... الشخص أو الشيء الذي يتم تصويره هو الهدف أو المرجع ‘Eidolon’، إنه شبيه ما تم تصويره، مماثله، وهو ما أحب أن أسميه الشاهد ‘Spectrum’، لأن هذه المفردة تحمل في جذرها، علاقة بـ‘المشهد’ وتضيف إليه هذا الشيء الفظيع الذي يوجد في كل صورة: عودة الموتى.»38

إذا مشينا مع بارت خطوة أبعد، أقترح أنك وأنت تنظر إلى صورة شخصية، صورة للأمومة التي تخصك، لست المصور ولست المتفرج، لست الطفل في الصورة ولا الأم التي تحمله على حجرها، أنت العلاقة التي تربطكما والتي هي مطموسة أو مخفية أو حتى مستبعدة من الصورة. صورتك مع أمك هي دائماً لحظة متورطة في سردك الشخصي عنها، في عتبات الاتحاد والانفصال منذ كنت داخلها، مروراً بخروجك منها في الولادة وما يتلو ذلك من حب أو صراع أو انفصال (أو يكن ما يكون).

إذا كنا في صور المتن العام، نطالع أمهات الآخرين: ظاهرات وواضحات وعموميات ومفهومات، فإن أمهاتنا في الصور لا يمكن أن يكن عموميات ولا واضحات. إذا كان ما يستفزنا لإلقاء نظرة أخرى إلى صور «الأم الأداة» للتحديق أحياناً: رمزية الصورة أو سرد مجاور لها أو غرائبيتها، فأمهاتنا يحتجن إلى رحلة عكسيّة كي نراهن.

إنها رحلة تجاه ما استبعدته الصورة وما فشلت في حمله وما لا يمكن أن يكون ممنوحاً ومعروضاً داخل الإطار. بمعنى آخر، لا يمكن أن تكون «أمي» في صورتها عمومية ولا واضحة ولا مرئية ولا غير مرئية؛ إنني أعرف أنها كانت في تلك اللحظة هناك، أمام العدسة، إنها الشاهد والمشهد، ولكن معرفتي بها خارج الصورة تحجبها عني. ليس من السهل أن أحدد وجودها مثل الأمهات المخفيات خلف شرشف أو ستارة. إنها تحتاج إلى رحلة إلى الداخل، رحلة تنقذها من أن تكون شبحاً أو طيفاً وتنقذها من الغياب الذي تقترحه علينا كل صورة.

عودة لشبح أمي

«لبسنا أفضل ما عندنا، أمي في فستان أخضر قصير كُمّاهُ من الشيفون، فكّت ضفائرها لكن ظلت آثار التضفير واضحة في انسيابه. أنا أرتدي بنطلون أزرق وتيشيرت بلا كُمّين. سافرنا إلى مدينة تتبعها قريتنا وكنا نظن أنها مركز العالم. وصلنا إلى استوديو العائلات. أوقفنا المصور الشهير وبدأ في سحب مشاهد كثيرة بعرض الحائط خلفنا، مشاهد يُمكن أن أرجعها الآن بعد كثير من السفر ودروس الجغرافيا إلى أماكنها الأصلية: الريف الفرنسيّ أو شارع في مدينة سأخمن فيما بعد أنها باريس أو الأهرامات والنيل جنباً إلى جنب أو جبال وراؤها جبال مغطاة بالثلج.

«ليس في بيتنا كاميرا ونذهب إلى الاستوديو لنثبت لحظة في علاقتنا، علاقة أم وابنتها، فيقترح علينا المصور تثبيت هذه العلاقة ‘التي لا بدّ كانت هناك’ ولكن في حياة أخرى، في مكان آخر. ظلّت الصورة التي تجمعني بأمي أمام سور بيت كولونيالي عليه أصيص من الزهور قد ينتمي إلى أيّ مكان، ريف إنجلترا أو إحدى مستعمراتها في الشرق. تلك ستكون الصورة الوحيدة لي مع أمي، حيث إنها ماتت بعدها بأقل من شهرين.»39

كتبت الوصف السابق لصورتي الوحيدة مع أمي في قطعة نثرية بعنوان «ذاكرة الثلج» بدعوة من أنطولوجيا عن الثلج صدرت في أمستردام عام ٢٠٠٧. بالطبع لم يكن موضوع المساهمة يخص الأمومة ولا الفوتوغرافيا،

لكن خلفية الجبال المغطاة بالثلج في الاستوديو هي ما ذكرني بصورة أمي.

إذا رأيت هذه الصورة ضمن أرشيف من الصور، وأنت لا تعرف أي سرد حولها، قد تتخيّل أماً وابنتها أمام سور بيتهما الأنيق، صورة عادية تنتمي لصور المتن العام، للأمومة الواضحة إلى درجة كونها غير مرئية.

إذا أعجبك البيت؛ فقد تتخيل أنهما ستدخلان بعد قليل من بابه لتناول الغداء، أو أنهما كانتا في طريقهما لتمشية في الوادي المجاور. أما بالنسبة إلي، فقد ظلت أمي في الصورة شبحاً.

ربما من المستحيل أن أعرف أمي وهي تقف أمام بيت استعرناه من أجل الصورة، بيت ادعينا أنه بيتنا قبل أن نعيده إلى أصحابه، مع ذلك ظل موجوداً كبديل للبيت الذي عشنا فيه معاً.

ظلت أمي أكثر حضوراً بالنسبة إلي في أشيائها: الكروشيه وتابلوهات الطيور على الكانڤاه وطقم فناجين روميو وجولييت الذي كانت فخورة به. باب الثلاجة التي يشبه صوتها في الليل طاحونة مسكونة بالعفاريت، مقبضه مغطى بجسد له رأس فتاة وذيل سمكة. الراديو قبل أن أكسره أنا وأختي حتى نقابل ساكنيه وكان له أكثر من ثوب، أزراره ومؤشراته ناتئة من خروم على مقاسها.

لو كنت أكثر وعياً وسألني أحدهم عن صورة أمي لكنت أريته هذا الطائر في الكانڤاه التي شغلتها بيديها. ليس لحضور أمي في الكانڤاه دخل بالتذوق الجمالي، أو ببراعتها. لكن الوخزة التي يصيبني بها هذا الطائر، لم أمر بها أمام صورتها معي في الاستوديو. عيناه دائماً تنظران إلي كأنهما عيناها. الطائر الساكن الذي اعتادت أن تجلس أمي لأجله جنب الشباك من أجل إضاءة أفضل، كل غرزة إبرة جرح رمزي في عملية تجسيده، مئات من الجروح كي يكتمل.

بعد هذه الرحلة مع صورة أمي، ربما عليّ أن أتدرب على التحديق فيها لا لأستحضر اللحظة، بل ما هو غائب ومخفي ومستبعد منها.

ساعة يد أمي ذات الحزام العريض واضحة في الصورة. أتذكر الآن أننا وقفنا في محل لتصليح الساعات في طريقنا للاستوديو ووضع البائع بطاريّة جديدة فيها ولكنها لم تعمل. أُحبطت أمي عندما أخبرها بأن الساعة قد خربت لأنها تعرضت للماء فوضعتها في حقيبة يدها.

ونحن نرتب شعرنا وملابسنا أمام مرآة الاستوديو الكبيرة استعداداً للتصوير، أخرجت أمي الساعة من الحقيبة ووضعتها حول معصمها. قالت إن العطل لن يظهر في الصورة وابتسمت تلك الابتسامة التي أعرفها. الابتسامة التي تلاشت بعد دقائق أمام العدسة.

(3)

يوميات

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٠٦

جاءتنا مكالمة من الحضانة اليوم، رفض يوسف أن يتناول غداءه، لم يستطع أن ينام في الظهيرة وكان على إحدى العاملات أن تأخذه في تمشية حتى ينام الأطفال الآخرون. أكدت مديرة الحضانة في نهاية تقريرها أن مزاجه يتغير من لحظة لأخرى، وأنها لا تعرف سبب ذلك وأن التعامل معه مرهق ويجب أن يتم عرضه على طبيب حتى نعرف سبب الصعوبات التي يواجهها.

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٦

قلت له: «لمَ لا تنام يا حبيبي؟» قال: «هناك فراشة تطير في رأسي وتمنعني من النوم». سألته إذا كانت هي نفس الفراشة التي قال منذ أيام إنها تطير في قلبه وتجعله خائفاً، فقال: «هي فراشة أخرى أو ربما هي نفس الفراشة ولكنها تنتقل بين رأسي وقلبي ومعدتي.»

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٠٦

هناك تحسن ملحوظ في نوم يوسف ومزاجه منذ جاء بابا من مصر للزيارة. لقد سأله اليوم: «يا جدو كيف نقول ‘Guitar’ بالعربية؟» فقال: «جيتار». لم يقتنع والتفت إلي متعجباً: «كيف تكون الكلمة هي ذاتها في اللغتين؟ هل هي مثل كلمة حبيبي؟»

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٠٦

جاءت باربرا من بوسطن للزيارة اليوم، كان مدهشاً جداً أن أعود من الجامعة لأجدها تقرأ مع مراد على الكنبة، بينما يوسف مع بابا حول طاولة المطبخ يخبزان البسكويت. لا شيء مثل رائحة الخبيز في البيت. التقطت الكثير من الصور لبابا وحماتي معاً، كأنني ألتقط صورة للكرة الأرضية من الفضاء.

الخميس ٤ يناير ٢٠٠٧

كلمني محمد اليوم. قال فقط «إيمان». لم ينادني بـ«إيمو» ولا «مِرس» ولا «حبيبتي»، فعرفت أن أسامة مات.

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٠٧

عليّ أن أتحرر من رُعب أن أفقدكَ في المستقبل.

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٠٧

فكرت اليوم في صديقتي الأولى، سهام عبد الرؤوف، قبل موتها أثناء جراحة لاستئصال اللوز. تخيلتها وهي تمشي بجانبي من المدرسة إلى البيت وبالعكس. لكني تذكرت عندما بحثت أُمي عني بعد أن تأخرت في الرجوع من المدرسة. وجدتني في المقابر، أقرأ لسهام قصة لا أذكرها. أخذتني من يدي إلى البيت، وأنامتني بجانبها في سريرها تلك الليلة.

السبت ٢٠ يناير ٢٠٠٧

وصّلتُ مايكل للمطار اليوم، عنده رحلة بحثية في مصر وغانا. دخلت بالسيارة مع بابا ومراد ويوسف في الاتجاه الخطأ. كانت الرؤية سيئة والأرصفة زلقة وخطيرة. حاولت العودة بالدخول في طريق جانبي ولكنه كان ضيقاً ومعتماً ومحاطاً بمزارع من الجانبين. انتقل رعب أبي إلي. شعرت أنني في كابوس. في وسط كل هذا سأل يوسف بجدية: «ماذا لو بقينا هنا في هذه الطريق للأبد؟ هل سيبحث أحد عنا أو يجدنا؟». لا أعرف كيف استطعنا أن نعود إلى البيت بسلام. أنا ممتنة وما زلت أرتجف.

الأحد ٢١ يناير ٢٠٠٧

حقاً! «ماذا لو بقينا هنا في هذه الطريق للأبد؟ هل سيبحث أحد عنا أو يجدنا؟»

السبت ٢٧ يناير ٢٠٠٧

أفكر أن أمي لم تكن لتأخذني إلى استوديو التصوير إلا بسبب موت سهام. ربما تكون قد انتبهت للمرة الأولى أن الأطفال أيضاً يموتون.

الجمعة ٢ فبراير ٢٠٠٧

«كل موت هو موت أول»، يقول دريدا وهو يقصد أننا نمر بنفس الحداد كل مرة يموت فيها عزيز. لكني أفكر في الجملة بشكل آخر: لا يوجد موت ثانٍ بالنسبة إلى شخص ميت، لم أعد أفكر في موتي الشخصي وكل ما يرعبني الآن هو موت الآخرين.

السبت ٢٤ فبراير ٢٠٠٧

وصّلتُ بابا إلى المطار اليوم. أخذت مراد ويوسف للسباحة ثم إلى مطعم ميكادو، كان مراد فخوراً بأن يطلب أنواع السوشي المختلفة بأسمائها اليابانية الصحيحة. عندما لاحظ أن يوسف لا يأكل قال له: «لاتحزن، جدو سافر ولكن نحن عائلتك أيضاً.»

مايو ٢٠٠٧

حضرت جنازة دكتور ليڤي اليوم. تابعت على شاشة دار العزاء صوره كطفل وطالب وزفافه وأبوته. بدا لي وكأني أعرفه تماماً.

الثلاثاء ٥ يونيه ٢٠٠٧

جاء تقرير الطبيب بعد عدد من الفحوص اللانهائية ليوسف، ثلاث صفحات مليئة بقائمة من التشخيصات. باستثناء الـ«بايبولر» كانت هناك كلمة «Disorder» عدة مرات. ترجمتُ الكلمات في رأسي وكأنني أمام واحد من كتب الطب النفسي على أحد أرصفة القاهرة! «الاكتئاب ثنائي القطب/ اضطراب القلق والخوف/ الرهاب الاجتماعي/ الوسواس القهري». جلس مايكل في طرف طاولة الطعام بينما أنا في الطرف الآخر، يبحث كل منا

عن معنى هذه التشخيصات في الإنترنت دون أن نتبادل

كلمة واحدة.

السبت ١٦ يونيه ٢٠٠٧

في عيد ميلادي الماضي لم أستطع النوم. نزلت إلى الطابق الأول لأجلس في المطبخ. نظرتُ من الشباك وفاجأني مشهد أربعين سوتيان ورقية مضيئة بمصباح خلف كل منها. سوتيانات بمبة على الثلج. تساءلت من صاحب هذه الفكرة العجيبة. شعرت بصفاء ذهني وكأنني أعرف ما أريد. قلت لنفسي إن الأسوأ قد مرّ. لا يمكن أن يكون هناك المزيد. حدث ذلك قبل أن أعرف ما يعانيه يوسف. قال الطبيب لنا «أمامكم طريق طويلة» ولكني ترجمتها في رأسي إلى «أمامكم طريق الآلام وستمشون فيها إلى مالانهاية.»

الخميس ٢١ يونيه ٢٠٠٧

ألغيت سفري إلى مصر وفرنسا هذا الصيف. أخذ مايكل مراد إلى بوسطن في طريقه لبرنامج التدريس الصيفي في غانا. قررت أن أبقى مع يوسف هنا. عندي شعور وكأنني بقيت مع الوَحش، وَحش حياتي، طفولتي وطفولته معاً.

السبت ٧ يوليو ٢٠٠٧

ذهبت مع يوسف لقضاء اليوم مع باتي في مزرعتها، جلست معها ندخن في وسط الحقول بينما هو يلعب أمامنا. سألتها عن جدتها ألما التي لم أرها منذ إصابتها بألزهايمر. قالت إنها ذهبت مع أمها ريتا لزيارتها في المصحة الأسبوع الماضي، وإن ألما رحبت بهما للغاية وسألتهما: «هل رأيتما ريتا مؤخراً؟ هل هي بخير؟ لمَ لم تعد تأتي لتزورني؟»

الإثنين ٩ يوليو ٢٠٠٧

لم أعمل على الرسالة اليوم، بعد أن تركت يوسف في فصل الدراما في مسرح وسط المدينة، لم أذهب إلى مكتبي في الجامعة بل عدت إلى البيت. أنهيت ترتيب ألبوم صور ضخم وضمّنته بالفعل الأربع سنوات الأولى من حياته. أدهشني كم كان طفلاً سعيداً. أدهشني أنني لم أقم بذلك من قبل!

الأربعاء ١٨ يوليو ٢٠٠٧

تذكرت شيئاً لكونديرا يقول فيه إن تذكّر المرء للماضي الذي حمله معه دائماً، هو الشرط الضروري لاحتفاظه بتكامل أناه. وأنه من أجل أن تحافظ الأنا على حجمها، يجب سقاية الذكريات كما تسقى الزهور، وهذه السقاية تقتضي اتصالاً منتظماً بشهود الماضي. فكرت أن موت الأم هو قطع للاتصال بأول شاهدة على الماضي، على الولادة. وأن ذلك لا يعني أننا نعيش في العالم بأنا ناقصة، بل ثقيلة. لأن هناك فعلاً آخر لم يتكلم عنه كونديرا ... أننا نأكل الذكرى.

الموت أرحم من المرض النفسي، أنت لا تستطيع أن تمتلك ذكرى شخص يفقد علاقته بالعالم أمامك يوماً بعد يوم.

الخميس ١٩ يوليو ٢٠٠٧

كل الرعب الذي تصورت أنني نجوتُ منه في الماضي يعود إلي.

الأحد ١٢ أغسطس ٢٠٠٧

مشهد لقاء مراد ويوسف في مطار بوسطن كان جميلاً، لدرجة أنني نسيت تلك الغصّة التي تسيطر عليّ

منذ زمن.

الجمعة ١٧ أغسطس ٢٠٠٧ - بروڤنس تاون

جلست على الرمال أقرأ رواية كوتزي بينما يلعب مراد ويوسف أمامي. اقترح يوسف أن يتسابق مع مراد حتى شرفة مطعم فونزي. بدأ يشرح أن فكرة المسابقة ليست من يصل للسور أولاً، بل من يترك عدد خطوات أقل على الرمال. قال مراد بعدم اقتناع إنها مسابقة في القفز إذن وليست في الجري، ولكنه مع ذلك امتثل لقانون اللعبة. تقافزا في اتجاه المطعم وعادا في خطين متوازيين. كانت موجة صغيرة للغاية قد محت آثار بعض خطواتهما ولم يكن هناك طريقة لمعرفة من الفائز. قال مراد إنها مسابقة بلا معنى، وأكد يوسف أنه الأكثر مهارة في القفز، وعلى مراد أن يعترف بهزيمته.

الأربعاء ٢٩ أغسطس ٢٠٠٧

ودعنا مايكل ومراد في مطار بوسطن، طيارتهما ستتوقف في شيكاجو بينما رحلتي مع يوسف عبر تورنتو. أراد يوسف أن يكون معهما فشرحنا له أننا سنتقابل في مطار إدمنتن بعد ساعات. عندما وصلنا تورنتو لم يكن أمامنا سوى نصف ساعة لنلحق بالطيارة الداخلية، وكان عليّ أن أستلم الحقائب وأمر بالجمارك أولاً. رفض يوسف التحرك لأنه لا يرى بابا ولا مراد، بدأ بالبكاء والصراخ بهستيريا: «أنا لن أرى بابا وأخي مرة أخرى، أنت ستخطفينني، أنت كاذبة، أنت قلت إننا سنقابلهما في كندا». فشلت كل محاولاتي في تهدئته. كانت تلك هي المرة الأولى التي يصبح فيها خارج السيطرة، الفراشة التي كانت تطير في قلبه مسببة الخوف والقلق تناسلت وأصبحت فراشات كثيرة تطير في كل ذرّة فيه. أخذتنا شرطة المطار إلى مكتب خاص، سألني الضابط مَن أنا رغم أن جواز سفري المصري وأوراق الإقامة الكنديّة في يده. بدأ يسألني: «متى غادرت كندا؟» قلت: «٢٢ أغسطس». قال: «لا، أنت غادرت في ١٢ أغسطس». قلتُ: «آسفة، كما ترى ابني يصرخ ويبكي وأنا فقدت تركيزي». بدأ تشككه يزداد، «وماذا يثبت أنه ابنك؟ ولماذا كنتما في أمريكا؟». إنه محق، ما الذي يُثبت أنه ابني! كانت كل إجابة مني تقدم سبباً جديداً للاشتباه. لقد تداخلت كل التواريخ والأحداث في بعضها. نعم، الأب كان في مصر وغانا، والابن الآخر في بوسطن، وتقابلنا، وافترقنا، أنا نفسي بدأت أشك في معلوماتي.

الأربعاء ١٢ سبتمبر ٢٠٠٧

أرسل لي أحد أقارب أسامة الدناصوري بقصيدة عنه. كانت سيئة بشكل مرعب وبها العديد من الأخطاء اللغوية. تذكرت القصيدة التي كتبتها وكنت سأقرأها في الحفل المدرسيّ احتفالاً بعيد الأم. كنتُ في الصف الخامس الابتدائيّ. نادتني خالتي إكرام التي كانت مُدَرّسة جديدة في مدرستي لأقرأها لها قبل الاحتفال بيوم. كانت تجلس على الشرفة مع خطيبها في بيت جدي. عندما سمعاها صححا لي بعض الأخطاء اللغوية. أدهشني وجود أخطاء في قصيدة عن أمي. كان ذلك هو أول ما تعلمته من دروس عن الشعر.

الأحد ٢٤ فبراير ٢٠٠٨ - مطار فرانكفورت

لم أكتب أي يوميات طوال الشهرين اللذين قضيتهما في القاهرة. لقد كان هناك ما يستحق الكتابة عنه: ما قاله بابا عن الإيمان في مقهى في الحسين. زيارة غرفة أسامة لأول مرة بعد رجوعي. حواري مع صافيناز كاظم في بيتها. اللحظة التي اكتشفت فيها بورتريهات يوسف المرعبة لنفسه مخبأة تحت مرتبة السرير. تجربتي السيئة في دار الكتب التي كانت إضاعة للوقت. مجاهد الطيب. حفل زفاف كافكا. أحاديثي مع هيثم وياسر. إحساسي بالشمس في شرفة غرفة النوم في الصباح. البرد. تعرفي على إيهاب عبدالحميد. الصباح الذي مشيت فيه من المنيل إلى جامعة القاهرة ثم مقهى عمر الخيام في الزمالك بلا هدف. لكن اللحظة التي لا أُصدق أنني عشتها بالفعل، زيارة ذلك الشيخ في إمبابة ومعي تيشيرت ليوسف. كيف يمكن لي أن أفهم تلك الزيارة؟

عندما أخذتني جدتي للشيخ حسن في طناح ليقرأ القرآن على رأسي وأنا في مثل سن يوسف، غضب بابا منها وقال إن هذا تخلف، فما فائدة الطب والأطباء إذن! بعدها أخذني إلى طبيب نفسي في ميت حَدَر في المنصورة. كانت عيادة الطبيب فوق محل جزارة ضخم. عجول معلقة ودماء تنزّ على نشارة خشب. مصمص الدكتور شفتيه وهو يكتب الدواء وقال إنها مصدومة لموت أمها. قال ذلك بثقة، وكأنه اكتشف سراً. لقد كانت زيارة الشيخ حسن أجمل، كانت هناك حديقة صغيرة أمام بيته وغرفته في ذاكرتي خضراء دائماً.

على عتبة شيخ إمبابة كنتُ مجرد أمّ. أمّ وفقط. بلا أفكار ولا معتقدات. مشدودة بحبل من اليأس أو الرجاء. «ساعد ابني وسأؤمن بك أيها الشيخ الجليل. سأرمي أفكاري من أجله في أقرب سلة قمامة». أن تكوني أُمّاً يعني أن تؤمني بقوة عليا، أو تكوني أنت نفسك إلهة. ليس هناك مكان وسط.

الخميس ٢٢ مايو ٢٠٠٨

هذا هو الكتاب الثالث الذي أقرأه عن اكتئاب الأطفال. أحاول أن أتخيّل العذابات التي يعيشها وكأنني لم أعشها من قبل. يصيبني ألم في المعدة كلما تطرق الكاتب إلى دور الوراثة.

الجمعة ١٢ ديسمبر ٢٠٠٨

حصلت على جواز سفري الكنديّ اليوم. عندما أريته ليوسف ومراد، قال يوسف: «من الآن لن تشتكي من البرد ولا الملل، لأنك أصبحت كندية.»

١٨ يوليو ٢٠٠٩ - القاهرة

نجح مراد في تسلية يوسف طوال اليوم، انتهيت من كتابة التقديم الذي سأقرأه قبل مناقشة الدكتوراة غداً. لم يكن هناك غير الفاكهة في البيت فطلبنا بيتزا من مطعم توماس وكان يوسف سعيداً للغاية. تأخرت مأدبة السماء ساعتين ونصف وعندما وصلت كان قد نام.

يوليو ٢٠٠٩ - القاهرة

منذ ليلة مناقشة الدكتوراة والحفل الذي تلاها وأنا أشعر أنني على شفا حفرة مهولة. كأن ما كان يؤجل انهياري في الشهور الماضية انتهى وعلي الآن أن أستسلم للسقوط.

يونيه ٢٠١٠ - سون نيزير، فرنسا

هذا هو الأسبوع الثالث من إقامتي ككاتبة هنا. قضيت اليوم كله بلا عمل. أنظر إلى الميناء من الشرفة وأفكر لماذا قبلت هذه الدعوة بينما طفلاي وزوجي في كندا وبابا في مصر! عندي شعور ثقيل بأني هاربة.

يوليو ٢٠١٠ - القاهرة

حاولت أن أكتب اليوم عن تعبير «اللغة الأم». في اليوم التالي لولادة مراد، كانت باربرا حماتي تجلس في غرفتي في المستشفى وهي تحمله بين يديها، تغني أغاني لم أعرفها من قبل، هدهدة بالإنجليزية؟ أعجبني الوصف وحاولت أن أتذكر هدهدة مشابهة بالعربية. غيرت الممرضة المحلول المعلق وملاءة سرير الصغير ثم التفتت إلى باربرا: «عندي سؤال من الصبح، إزاي إنت لهجتك أمريكية وبنتك عندها لكنة؟». مؤكد أنها ممرضة مؤدبة، لم تقل مثلاً: «وابنتك تُخطئ في الإنجليزية». ردت حماتي بجدية: «لأن والدها أخذها لتعيش معه في مصر ولم ترجع إلي إلا منذ عدة سنوات». اتسعت عينا الممرضة، ابتسمت بدهشة: «يا إلهي! كل شخص في هذا العالم عنده قصة». ضحكت حماتي وقالت ما يمكن ترجمته إلى «واللي ما عندوش قصة يعمل قصة، أنا كنت أمزح.»

حدثت أمومتي بلغة أجنبية: الأوامر والتحذيرات والرد على الأسئلة والمذاكرة والصراخ. لكن كان هناك ذلك الخيط الرهيف من لغتي: هَمّ يا جمل، حبيبي، حبيب قلبي، روح قلب ماما، يا عبيط، يا عبطونسكي، حضن كبير، كمان حضن.

أكتوبر ٢٠١٠ - إدمنتن

احتفلنا بعيد الشكر اليوم. ضحكنا كثيراً لأن أوديل اضطرت أن تذهب إلى بيتها لتحضر سكيناً حادة من أجل تقطيع الديك الرومي. تعجب الجميع أن مطبخنا ليس فيه سوى سكينتين مجهولتي الهويّة واحدة للخبز والأُخرى لتقطيع كل شيء.

كنا قد أخفينا طقم سكاكين ومقصات «هنكلز» من

المطبخ منذ أكثر من عام ونسينا أين خبأناها. لا يعرف أيٌّ من المدعوين أننا تخلصنا من الأسلحة البيتية التي يجب إخفاؤها في حالة وجود طفل تسيطر عليه الرغبة

في الموت.

ديسمبر ٢٠١٠ - جبال جاسبر

ذهبوا للتزحلق على الجليد مع أسرة جويس وكريس. شعرت بالذنب في أول الأمر لبقائي في الفندق ولكني أنجزت الكثير من العمل على القصائد الجديدة ومزاجي معتدل.

نوڤمبر ٢٠١٢ - برلين

للمرة الثالثة أكلم كندا ويرفض يوسف أن يتحدث إلي. إنه يتحدث إلى مراد. أثر فيّ أن مراد يفتح سماعة التليفون أثناء المحادثة حتى أستمع إلى صوت يوسف.

أبريل ٢٠١٣ - إسطنبول

تغير يوسف كثيراً في الشهور التي لم أره فيها. عندما وصل إلى برلين مع مايكل في الأسبوع الماضي كان بارداً وصامتاً وكأنه شبح. استيقظنا اليوم في الشقة التي استأجرناها لقضاء الإجازة في إسطنبول على صراخه. كان يقف أمام المرآة ويؤكد أنه لا يستطيع تحريك أية عضلة في وجهه. حاولنا ثلاثتنا أن نثبت له أن هذا غير صحيح ولكنه كان غاضباً واتهمنا بالكذب.

مايو ٢٠١٣ - برلين

تمشيت مع مراد اليوم في كرويتسبيرج. أشعر أنني أعود لنفسي تدريجياً منذ سافر يوسف. عدتُ مرة أُخرى للكتابة والترجمة.

يونيه ٢٠١٣ - برلين

وقفت أمام منصّة القُضاة. كانوا كثيرين للغاية ولكني تعرفت من بينهم على الأخصائيّة الاجتماعية كورماك والدكتور سوبر والمعالجة النفسية أنجلينا وطمأنني أن من بينهم مُدَرّسة الدراما اللطيفة التي اعتادت أن تتكلم مع يوسف وتسليه عندما تراه وحيداً. كانوا في غاية الجدية ولكني لمحت من تحت الطاولة أحذيتهم، كانت مضيئة تتلألأ بالأحمر والأصفر والأخضر مثل أحذية الأطفال الصينية.

أمامهم ملف ضخم عليه اسم يوسف، فكرت ألاّ أحداً منهم قرأه كاملاً. لقد كان علينا دائماً أن نعمل وسطاء بين المؤسسات؛ نقول للطبيب النفسي إن المعالجة النفسية منزعجة من التأثير الجانبي لكل هذه الأدوية وإن طبيبة العائلة تحذرنا من أنه يرفع معدل الكولسترول، ونقول للمعالجة النفسية إن توتره يزداد في آخر حصتين في المدرسة حيث يتلاشى تدريجياً تأثير الدواء الجديد، ونهاتف المدرسة أنه لم ينم جيداً ليلة أمس ومن الأفضل أن يأخذوه إلى غرفة جانبية ويكلموننا في العمل إذا نام في الصف، ونقول لمدرس الرياضة إنه يعاني رُهاب الأرقام لذلك يجلس هادئاً ويرسم أشخاصاً برؤوس مقطوعة في حصته وها هو الإثبات مختوم من طبيبه.

كنا نقوم كل يوم بمتابعة حلقة على الأقل من تلك السلسلة الطويلة من المتخصصين الذين لا يعرف أحدهم الآخر ولكنهم يملأون أوراقاً ويكتبون التقارير عن نفس الطفل.

كان جمهور المحكمة جالساً يتفرج علي، مزيج من زملاء العمل والجيران ومدرسي يوسف. حتى إنني رأيت من بينهم شاعراً مصرياً لا أطيقه كان يسألني كلما قابلني في تسعينيات القاهرة صدفة: «امتى هتخلصي الماجستير؟ إنت طولتي قوي!»، حتى صرختُ فيه مرة: «وانت مال أهلك!».

بدأ محامي الاتهام بقراءة العريضة، قال إن المتهمة لا تمارس السباحة ولا ركوب الدراجات ولا تعزف أية آلة موسيقية وفشلت في تعلّم التزلج على الجليد.

كنت أريد أن أقول له إن زوجي يعرف ويحب كل هذه الأشياء ويستمتع بالقيام بها مع يوسف ولكني خجلت، قلت له إنني أحكي قصصاً، الكثير من القصص، قصصي لا تنتهي أبداً ولا أستطيع أن أتوقف عن حكيها.

قال للقضاة: «سأحكي لكم قصة من قصصها، سألها يوسف وكان في الصف الثالث الابتدائيّ: مَن كان المهرّج في صفك وأنت في مثل سني؟ فقالت له: أيمن عبدالشافي ابن جزار ميت عدلان، كان يحب الضحك والغناء وتقليد المدرسين ويطبل على الكراسي بين الحصص المدرسيّة وكان يعاقب كثيراً. سألها: وأين هو الآن؟ قالت إنه لم يكمل تعليمه وذهب إلى العراق وهي في السنة الجامعية الأولى، كان في الثامنة عشرة ثم اختفى هناك. سألها كيف اختفى، فقالت له: ربما قُتل في حرب أو سُجن لأن لا أحد استدل عليه. هذه إحدى قصصها يا سيادة المستشارين، لقد حكى يوسف القصة لطبيبه بعد ذلك قائلاً إنه لم ينم ليلتها من الرعب.»

بدأ يقرأ قائمة بأسماء جليسات الأطفال اللواتي مررن بحياتنا، ثم قائمة بكل ما أنجزته في عملي وثانية بكل الأسفار التي قمت بها، وأخرى بكل الكتب التي قرأتها منذ ولد يوسف منبهاً الجمهور كيف لأم جيدة أن تنشغل بكل هذه الأشياء إذا لم يكن ذلك على حساب طفلها.

كنت على وشك أن أقول لدي طفل آخر وهو بخير، ولكني خفت أن يحسده الجمهور.

قال: «إنها أم غائبة يا سيادة المستشارين، لم تقدّر النعمة التي أعطاها الله لها وظلمت معها هذا الطفل البريء حتى إنه يحاول الانتحار في سن الثانية عشرة».

كنت على وشك أن أقول إني نفسي بلا أم ومع ذلك فقد نجوت، ولكن شعرت أن ذلك ليس حقيقياً تماماً، أنا لم أنجُ، ما الذي يثبت أنني نجوت؟

كنت سأحكي له كم أحب طفليّ، وأنني تنازلت عن الكثير مما يمكن أن أفعله من أجلهما، ولكني شعرت بسذاجة هذا. ثم حدث ما يشبه الإلهام، بدأتُ في مرافعة أخرى... قلتُ إنه شبيهي، إننا توأمان، نعاني نفس المرض ولا يستطيع أحدنا أن ينظر في وجه الآخر دون أن يتذكر مأساته... كان كل ما أقوله حقيقياً وصادقاً ولكني انتبهتُ أنني أتكلم بالعربية وأن كل مَن في القاعة لا يفهمونني سوى ذلك الشاعر الذي أكرهه.

أبريل ٢٠١٤

عدت من الجامعة في السابعة من مساء الخميس الماضي لأجد البيت مظلماً. قلبي منقبض منذ مكالمة مايكل لي وأنا في طريقي للتدريس. كانت آخر محاضرة في فصل الشتاء، وكنت مرهقة ومسكونة بذلك الخواء الذي يأتيني في نهاية العام الدراسي.

قال: «إن يوسف أشعل ناراً في حمام الضيوف وإن سيارة الإطفاء كانت في طريقها للبيت بسبب جهاز الإنذار ولكن ربنا ستر، لا تقلقلي كله تمام». لم يذهب يوسف للمدرسة طوال أسبوعين. من الصعب أن تجد جليسة أطفال لطفل يقترب من الثالثة عشرة من عمره لهذا فنحن الثلاثة نلتزم بجدول نسميه «ورديات المراقبة». الأمل الذي لاح لنا في فبراير الماضي تبخر. كان يوسف قد بدأ في الرسم بشكل شبه يومي، كتب ثلاث أغنيات ولحنها وسجلها في أحد استوديوهات المدينة. أخبرنا آري الذي قام بالتسجيل بأنه موهوب ومميز، وصدقناه. قلنا لأنفسنا إنه الفن، الفن سيحميه مما فشل فيه العلم والأطباء. في المحاضرة وقفت أستمع مع الطلاب إلى صوت سركون بولص وهو يقرأ قصيدته المترجمة أمامهم على الشاشة. بمجرد أن سمعت «ربما كانت فاجعة لا يطيق تحملها أحد»، خرجت من القاعة إلى الردهة، أخيراً الدموع؛ دموع لا قدرة لي على السيطرة عليها. تماسكت وأكملت ساعة أخرى من التدريس. عاد مايكل ومراد من المستشفى تاركين يوسف فيها. لقد جمع كل رسوماته وحرقها في حوض الحمام. مسح الأغاني التي كان فخوراً بها من ذاكرة الكمبيوتر. أعلن بوضوح أنه لا يستطيع أن يتحمل هذه الحياة وأنه لا يعرف لماذا.

مايو ٢٠١٤ - إدمنتن

كان مراد يقرأ قصة ليوسف في سرير المستشفى. مايكل خرج من الغرفة وكنت أعرف أنه ابتعد ليبكي. وقفت خلف شباك المستشفى ورأيت مجموعة من الأولاد في مثل سن ولديّ يمرحون بكرات الثلج في الملعب القريب. أخبرنا الطبيب اليوم بأنه سيظل هنا عدة أسابيع أخرى.

٢٠١٥

تتخيل رواية «سيد بطرسبرج» لكوتزي أن دوستويڤسكي عاد سراً من منفاه في ألمانيا إلى بطرسبرج باحثاً عن حقيقة قتل أو انتحار باڤِل. باڤِل ابن زوجة دوستويڤسكي الميتة ولكنه رباه كابنه. ينام دوستويڤسكي في غرفة باڤِل مستنشقاً رائحته في السرير في بيت تملكه أرملة عندها طفلة صغيرة اسمها ماتريوشا. رحلة دوستويڤسكي المتخيلة هي ربما رحلة كوتزي نفسها بعد موت ابنه أو انتحاره في سن الثالثة والعشرين. قرأت هذه الرواية في بروڤنس تاون منذ عدة سنوات وأتذكر أنني وضعتها جانباً ونظرت إلى مراد ويوسف يلعبان على الشاطئ أمامي ورأيت لرعبي وكأنني سأمر بنفس الرحلة. لا أتذكر أين قرأت أن الحداد الذي يلي الموت يكون قد تم التجهيز والاستعداد له من قبل. بعد حدوث الموت، الحدث المهول، يصبح الفقد الذي كان متوقعاً حاضراً بجلاء، منطقياً ومحسوباً.

في الرواية، تسأل الطفلة ماتريوشا دوستويڤسكي: «لماذا قتل باڤِل نفسه؟»

«لا أحد يقتل نفسه يا ماتريوشا، يمكنك أن تضعي نفسك في خطر ولكنك لا تستطيعين أن تقتلي نفسك في الواقع، فمن المرجح أن باڤِل وضع نفسه في خطر، لمعرفة ما إذا كان الإله يحبه بما يكفي لإنقاذه. لقد سأل الإله سؤالاً: هل ستنقذني؟ وتلقى الرد. قال الإله: لا. قال الإله: مُت!»

«هل قتله الإله.»

«قال الإله: لا. كان بمقدوره أن يقول: نعم، سأُنقذك. ولكنه فضل أن يقول: لا.«

همست ماتريوشا: «لماذا؟»

قال باڤِل للإله: إذا كنت تحبني، نجني. إذا كنت هناك، نجني. لكن لم يكن هناك سوى الصمت. ثم قال: أعرف أنك هناك، أعرف أنك تسمعني. سأخاطر بحياتي حتى تنقذني. لم يقل الإله شيئاً. فقال باڤِل: إلى متى ستظل صامتاً؟ أنا أعرف أنك تسمعني. سأخاطر بحياتي - الآن! وفعلها. ولم يظهر الإله. الإله لم يتدخل.»

همست ماتريوشا مرة أُخرى: «لماذا؟»