انتهت في الأسبوع الأخير من يوليو/ تموز فعاليات مهرجان أفينيون الرسمي السبعين، وإن كانت عروض المهرجان الهامشي Avignon Off تواصلت بعده لعدة أيام أخرى. وحتى يدرك القارئ مدى ضخامة هذا المهرجان، ومدى إقبال الجمهور الفرنسي وغير الفرنسي عليه طوال الأسابيع الثلاثة التي يدور على امتدادها، سأورد هنا بعض الإحصائيات التي أعلن عنها المهرجان الرسمي عقب انتهاء فعالياته. فقد قدم في المهرجان الرسمي 63 عملا مسرحيا، ووصل مجموع عروض هذه الأعمال إلى 289 قدمت في 36 موقعا أو فضاءً مسرحيا مختلفا، ليس فيها أكثر من ثلاث أو أربع مسارح مصممة خصيصا لغرض العرض المسرحي، وباقي المواقع فضاءات مختلفة في المدينة يتم تطويعها للعروض خلال فترة المهرجان، ثم تعود لوظيفتها الأصلية بعده. وبلغ عدد التذاكر/ بطاقات دخول العروض المباعة، أو بالأحرى عدد مشاهديها 126 ألف تذكرة أي بزيادة 4941 بطاقة عن العام الماضي 2015، وبنسبة زيادة قدرها 6,5% عن العام السابق. وقد بلغت نسبة البطاقات المباعة 95% من كل البطاقات المعروضة، أي أن المسارح والفضاءات التي عرضت فيها تلك العروض كان ممتلئة بالجمهور بنفس النسبة. ويمكن القول بنسبة أكبر من 95% إذا ما أضفنا إلى البطاقات المباعة البطاقات المجانية التي تقدم عادة للفرقة العارضة، أو للنقاد والصحفيين الذين يغطون فعاليات المهرجان.

وإذا أضفنا إلى هذا العدد من الجمهور الذي اشترى تذاكر لتلك العروض، وهي بالمناسبة ليست رخيصة بأي حال من الأحوال، حيث أن أرخصها ثمنه 28 يورو ويصل ثمن تذاكر عدد من العروض التي تعرض في فضاءات المهرجان المهمة، مثل قاعة الشرف في القصر البابوي التي تتسع لأكثر من ألفي مشاهد، أو محجر بولبون الذي يسع لأكثر من ألف مشاهد 38 يورو للتذكرة، لأن جميع العروض تباع تذاكرها بسعر موحّد، وليس بأسعار متفاوتة حسب المكان، كما هو الحال في المسارح التقليدية. وبحسبة بسيطة تضرب عدد التذاكر المباعة في متوسط سعر التذكرة نكتشف أن هذا الجمهور دفع أكثر من أربعة ملايين يورو لمشاهدة عروض المهرجان فقط، ناهيك عما أنفقه في زيارته للمدينة التي أصبح المهرجان أحد روافد اقتصادها السنوية الحيوية. وإذا أضفنا إلى عدد هذه التذاكر المباعة، أكثر من 47 ألف مشاهد حضروا العروض المجانية التي قدمها المهرجان، وهي كثيرة هي الأخرى يتجاوز عددها الثلاثين عرضا، لبلغ عدد مشاهدي عروض المهرجان 173 ألف مشاهد.

لغة المخرج الجديدة واستلهامات الروايات الكبرى:

ومع انتهاء مهرجان أفينيون المسرحي الرسمي لهذا العام، والذي شاهدت 14 عملا من الأعمال التي قدمت فيه، أستطيع القول إن دورته السبعين كانت من أنجح الدورات وأكثرها غنى بالمغامرات المسرحية المدهشة. فقد كان بين العروض التي استقطبت اهتمام المشاهدين والنقاد على السواء، عددا من العروض الكبيرة لأبرز مخرجي المسرح في أوروبا الآن. بالصورة التي شكلت معها تلك العروض نوعا من إخراج أفضل ما في جعبة الفن المسرحي المعاصر من مفردات مشهدية وحركية تساهم في إثراء لغة العرض المسرحي، وفي تعزيز الاتجاه المتنامي الذي يستوعب فيها الكثير من أبجديات لغة السينما والفن التشكيلي، وإمكانيات الكاميرا والفيديو، والتصوير اللحظي لما يدور على الخشبة وتكبيره على شاشات ضخمة في خلفية المسرح أو أعلى خشبته. وقد مكنت هذه الأدوات المسرحية الجديدة المخرج من بلورة لغته الخاصة التي تساعده على طرح تأويلات متعددة للنص المسرحي الذي يعرضه على الجمهور دون التدخل في النص المكتوب أو تغييره من ناحية؛ كما ذللت الكثير من العقبات التي كانت تحول دون اشتغال المسرح على النصوص الروائية الكبيرة من ناحية أخرى، باعتبار أن الرواية هي الجنس الأدبي الذي يستوعب بين دفتيه الكثير من فنون التعبير المختلفة، كما أنها من أكثرها حرية في الانتقال بين الأزمنة والأمكنة.

لذلك لاحظت أن عددا من أعمال مهرجان هذا العام الكبيرة التي انشغل بها كبار المخرجين الأوروبيين اعتمدت على روايات كبيرة، كان أبرزها بالقطع رائعة دوستويفسكي العملاقة (الاخوة كرامازوف Brothers Karamazov) التي أخرجها جان بيلوريني Jean Bellorini واستغرق عرضها خمس ساعات ونصف في محجر بولبون Carriere de Boulbon بفضائه المتميز، والتي استفادت من طبيعة الفضاء من ناحية، ومن كل مفردات العرض الجديدة والمختلفة من ناحية أخرى. فقد نصب المخرج على الخشبة قضبان سكة حديدية تماثل تلك التي كانت تستخدم في المحجر لنقل الحجارة، وربما استخدم ما بقي في المحجر من قضبان، ولكنها تُستخدم هنا في تحريك أجزاء المشهد، وعليها أدواته وممثليه في غرف ذات جدران زجاجية، وكأنهم محاصرون بقوى غير مرئية، لتجسد لنا جدلية البعد والقرب بين حيوات الإخوة الثلاث (ديمتري وإيفان وإليكسي/ أليوشا) حيث أبقت الأخ الرابع غير الشرعي، بافل سميردياكوف، غائبا عن المشهد، لأكثر من نصف زمن العرض. ورواية (2666) للكاتب التشيلي الذي رحل مبكرا روبرتو بولانوRoberto Bolano (1953 – 2003) والذي يعده الكثيرون أهم كتاب جيله في أمريكا اللاتينية، وهي روايته الأخيرة، والتي يزيد عدد صفحاتها في ترجمتها الانجليزية عن ثمانمائة صفحة. وقد استغرق عرض المسرحية المأخوذة عن هذه الرواية الشهيرة 12 ساعة، وكأنها تعود بالمسرح إلى مهده الأول حينما كان يستغرق عرض ثلاثيات المسرح الأغريقي الكبيرة لايسخيلوس وسوفوكليس ويوربيديز يوما بأكمله.

ورواية نيكولاي جوجول Nikolai Gogol الشهيرة (الأرواح الميتة Les Ames Mortes) التي أخرجها المخرج الروسي كيريل سيريبرينيكوف Kirill Serebrennikov الطالع من مدرسة مسرح الفن الروسي الشهير الذي أسسه ستانسلافيسكي قبل أكثر من قرن، وجاء بها من موسكو إلى المهرجان، واستطاع في مسرح المهرجان الجديدLa Fabrica أن يحيل الفضاء إلى فابريكا حقيقية تمور بالحركة والأكروبات لأنجاز المعادلات الحركية والبصرية لحيل بطل الرواية وتحايلاته على المجتمع، وهو يواصل شراء أرواح الأقنان الميتة، من سادة الأرض القدامى، وكأننا بإزاء متحايل جديد على سادة عالمنا الجدد وألاعيبهم الأكروباتية، وهم يسومون عالمنا المعاصر شتى أنواع الاستغلال. كما استمد عرض (من يخطئون لا يكونون على خطأ Ceux qui Errant Ne Se Trompent Pas) من رواية (وضوح Lucidite) لخوزيه ساراماجو، والتي ترجمت إلى العربية بعنوان (البصيرة)، لكن الوضوح أو السلاسة أقرب إلى عنوانها الأصلي. أما عرض (ميدان الأبطال Place Des Heros) والذي استمر لأربع ساعات ونصف، وأخرجه المخرج البولندي الشهير كريستيان لوبا Krystian Lupa فقد أُخذ هو الآخر عن رواية الكاتب النمساوي الشهير توماس برنار Thomas Bernhard المعروفة بهذا الاسم. ولم تتيح لي فرصة حضوره، ولكن الصديق الروائي اليمني الشهير حبيب سروري، والذي اسعد بصحبته كل عام في هذا المهرجان، حدثني طويلا عن استمتاعه به.

عشق الممكنات المفتوحة على إشكاليات عالمنا:

لكن قبل الحديث عن أي من تلك العروض المأخوذة عن الروايات برغم أهميتها، أحب البداية بالكتابة عن الجدل المستمر بين هذا المهرجان، والواقع السياسي الأوروبي والعالمي، والذي لاحظت تكراره دوما في جل الدورات. فقد انطلقت فعاليات مهرجان أفينيون المسرحي Festival d’Avignon في دورته السبعين تحت شعار عشق الاحتمالات أو الممكنات L’Amour des Possibles وهو عنوان دال لأنه ينطوي في تقديم مديره «أوليفييه بي Oliveir Py» على وعي بدور المسرح في الثورة المنشودة والمبتغاة للخروج بعالمنا من حالة الخلل السياسي والاجتماعي الرهيب الذي يعيشه. إذ ينطلق تقديمه للمهرجان من تأكيد أن «الفرد لا يستطيع أن ينهض بالثورة وحده، لأن التغيرات الكبيرة والثورات دائما ما تنجزها القوى الجمعية التي تحابيها رياح التاريخ. لكن كيف نحيا إن لم تهب تلك الرياح؟ كيف نعيش حينما تفتقد السياسة الأمل، وقد تغاضت عن المستقبل؟ كيف نعيش حينما تفقد الأفكار قيمتها، وحينما يتشتت المجتمع وينتابه الذعر، ويُجبر على الصمت؟ كيف نعيش حياة كريمة ولم تعد السياسة غير أكذوبة يتداولها السياسيون؟ وحينما تصبح الثورة مستحيلة يبقى لنا المسرح. حيث تتحين اليوتوبيا اللحظة المواتية، وتخترع قوى التغيير والتجديد المستقبل من جديد. لأن تواصل التعبير عن التوق للسلام والمساواة لا يضيع هباء. فحينما رأي هاملت استحالة الثورة، استدعى المسرح ليخلق ثورته المسرحية التي تؤكد أن كل الاحتمالات لاتزال ممكنة. ولهذا علينا أن نبلور تلك الرغبة في أيام مفتوحة على المستقبل.»

ويوشك انفتاح أيام المهرجان على المستقبل بكل ممكناته أن يكون هو نغمة القرار في كثير من عروض مهرجان هذا العام، التي أسعدني الحظ بمشاهدتها منذ بداية أيام المهرجان. وأكدت أولى المسرحيات التي شاهدتها فيه وهي (احزان Tristesses) للمسرحية الدنماركية آن سيسيل فانديليم Anne-Cecile Vandalem مقولة أوليفييه بي الافتتاحية تلك في تقديمه لمهرجان هذا العام. فقد جئت إليه من بريطانيا الغارقة في بلبال الخلل السياسي الذي أدى إليه تصويت الشعب البريطاني بأغلبية بسيطة للخروج من الاتحاد الأوروبي. وهو الخيار الذي لم يكن الداعين إليه يتصورون إمكانية حدوثه، ناهيك عن التخطيط لما عليهم فعله إذا ما نجح الاستفتاء في تحقيق ما دعوا الشعب البريطاني للتصويت له. فخلال الأيام العشرة التالية لتحقيق هذه النتيجة التي وصفها الكثيرون بالزلزال السياسي، استقال لا رئيس الوزراء البريطاني (دافيد كاميرون) وحده، والذي دعا مع حكومته للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وكان عليه كأي سياسي يحترم نفسه ناهيك عن ناخبيه أن يستقيل لأنه لا يستطيع أن يقود السفينة في الاتجاه الذي حذر الشعب منه، ودعاهم للتصويت ضده، وإنما كل الزعماء السياسيين الذين دعوا، كل لأهدافه السياسية ومطامحه الشخصية، إلى التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

أنا فانديليم مؤلفة «أحزان» ومخرجتها

وقد بدأ الأمر بأن طعن الرجل الثاني (مايكل جوف) في زعامة حمله الخروج من الاتحاد الأوروبي زعميه (بوريس جونسون) في ظهره، وأعلن عدم ثقته فيه. فدمر بذلك حملته لنيل زعامة حزب المحافظين، وترشح بدلا منه لهذا المنصب فتم استبعاده، لخيانته السافرة والتي لا يمكن الثقة فيه بعدها. وهكذا خرج أهم زعيمين لتلك الحملة عبر الخداع والخيانة إلى مزبلة التاريخ. وسرعان ما أعقبهما زعيمها الثالث (نايجيل فرج)، وهو رئيس «حزب استقلال المملكة المتحدة» المعروف بالحروف الأولى من اسمه UKIP، زاعما أنه حقق بذلك التصويت هدفه في استقلال المملكة المتحدة، وهو زعم مكذوب. ليس فقط لأنه لا يملك، كغيره من زعماء حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، أي خطة يمكنها أن تحل مشاكل الواقع البريطاني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن ايضا لأنه في الواقع أدرك أنه وضع بفعله ذاك المسمار الأول في نعش المملكة المتحدة ذاتها؛ بعد إصرار كل من اسكتلندا وشمال إيرلندا، وقد صوتتا كلاهما بأغلبية كبيرة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، على الخروج من المملكة المتحدة، والتي يضعها راية لحزبه UKIP.

ودون الدخول في تفاصيل هذا الخلل السياسي الذي تعاني منه بريطانيا ولاتزال لعام قادم على الأقل، وقد تعرضت أحزابها لضربات مصمية لشعبيتها وشرعيتها معا، نتيجة لهذا التصويت الاحتجاجي على توجهات السياسية والسياسيين في المحل الأول، علينا العودة للمسرحية الأولى التي شاهدتها. لأن مسرحية (أحزان) رغم وفودها من الدانمارك، واتسامها بكثير من سمات الأعمال الاسكندينافية عند بيرجمان وستريندبرج وحتى إبسن، والمترعة بتبكيت الذات والهموم الوجودية القاتمة، توشك أن تكون مسرحية كاشفة لما قام به حزب استقلال المملكة المتحدة UKIP من تزوير وتلاعب بآلام الناخبين، حيث تعري ما يدور في دهاليز أروقته الداخلية. إذ تدور المسرحية في جزيرة صغيرة في شمال الدنمارك اسمها نفسه يعني «الحزن Sadness»، بمعنى أن العنوان الذي يتحدث عن (الأحزان) ومشاعر الحزن العميق والكظيم في حالتنا هذه، هو أيضا اسم مكان؛ فقد أصبح المكان الأوروبي الذي يتمتع أبناؤه بأفضل المستويات الاقتصادية والظروف الديموقراطية مكانا حزينا بكل أسف. وتبدأ الأحداث بمشهد بين أفراد أسرة يلعب أفرادها لعبة معروفة تعتمد على تخمين الكلمات، ولكن لعبهم يكشف عن درجة عالية من التوتر بين أفرادها. وسرعان ما تصحو هذه الجزيرة الصغيرة التي تعيش فيها ثلاثة أسر، ويتكون مجموع سكانها من ثمانية أفراد، على خبر انتحار «إدا هيجر»، زوجة عمدة الجزيرة، «كار هيجر»، وقد تدلى جسدها الملفوف بالعلم الدانماركي من سارية العلم فيها. وحينما يدور النقاش حول إنزال جسدها يخبرنا أحد سكان الجزيرة بأن ابنتها «مارثا» وهي زعيمة «حزب الصحوة الشعبية» قد طلبت عدم إنزالها حتى تجيء. ونعرف أن حزبها من أحزاب اليمين الأوروبي الشعبوية التي تغازل النزعة الشوفينية العنصرية الضيقة، التي أخذت تنتشر في شمال أوروبا في السنوات الأخيرة.

مشهد من مسرحية (أحزان) يظهر شيئيا من تركيبة المشهد

وما أن يبدأ الجدل بين سكان الجزيرة حول ما يتوجب عمله، خاصة وأن «إدا» قد أوصت بحرق جثمانها وهو أمر جديد على الجزيرة وغريب عليها، فليس بها إمكانيات تحقيق مثل هذا العمل، والدخول في خلاف حول كيفيه احترام وصيه المنتحر، أو تجاهلها لاستحالة تنفيذها، حتى نكتشف أن الجزيرة كلها تعاني من ضائقة اقتصادية خانقة نتيجة إغلاق المذبح بها. فقد كان المؤسسة الوحيدة في الجزيرة التي كان يعمل فيها كل المقيمين بها، بدءا من العمدة «هيجر» مديرا له، إلى مسؤول الجزارة فيه «سورن باترسون»، وأمين الصندوق «جوزيف لارسون». فقد كانت حياة أفراد الجزيرة تعتمد على المجزر الذي نعرف أنه بدأ يحقق خسائر مما أدى إلى إغلاقه، وحرمان سكان الجزيرة من دخلهم الذي كان يوفر لهم بالكاد حياة كريمة. لكن ما أن تفد «مارثا» ويبدأ تنظيم الجنازة، والذي يصاحبه طلبها توقيع أفراد الجزيرة على وثيقة بيع حصة كل منهم في المجزر الذي تريد تحويله لستوديو سينمائي لإنتاج أفلام دعائية للحزب، حتى تتكشف لنا حقائق ما دار ويدور في عالم هذه الجزيرة، وحتى تتحول تلك الجزيرة الصغيرة إلى استعارة للوضع الأوروبي الراهن برمته، في عالم تعصف فيه الليبرالية الجديدة وتحكم السوق بقيم العالم القديم واستقراره، وتخلق بدلا منها عالما يزداد فيه الأغنياء ثراء، والفقراء فقرا.

فنعرف أن ما أدى لإغلاق المجزر هو عملية استنزاف مستمرة لموارده، عبر تواطؤ كل من مديره «هيجر» وأمين صندوقه «لارسون» على تزوير الحسابات لصالح تمويل حزب «مارثا هيجر» وتدعيم زعامتها له. وأن حزبها في تحالف أو تواطئ مع «رابطة الدفاع الدنماركية» ذات الميول النازية. وأن الحزبين معا يستغلان فقر الفقراء وغضبهم من وضعهم المتردي دوما من أجل تحقيق أحلام زعمائهما. وكلما تكشفت لأبناء الجزيرة حقيقة ما يدور، وكيف أن «مارثا» تريد مواصلة استغلالهم بعد انتزاع ملكية مبنى المجزر منهم، في أفلام الاستوديو الدعائية، حتى تتكشف لنا بعض الحقائق. وأولها أن انتحار «إدا» لم يكن سوى قتل مدبر قام به لارسون الغاضب من استغلاله في عمل دمر به حياته وحياة جيرانه، مما أجاب على سؤال طفلة المسرحية الذي ظل معلقا: كيف استطاعت أن تصعد بجسدها الملتف بعلم الدنمارك إلى أعلى السارية؟ وهو سؤال طالع من جعبة طفل هانز كريستيان أندرسون الذي كشف أن الامبراطور عارٍ حينما كان الجميع مشغولون في نفاقه ومدح ثيابه التي لا وجود لها. ثم تنفتح بوابة العنف والدمار، ويبدأ القتل الذي ينتهي بأغلب سكان الجزيرة قتلى مضمخين بدمائهم على خشبة المسرح، بينما تمضي «مارثا» بالوثيقة، الذي جمعت عليها توقيعات كل سكان الجزيرة على تنازلهم عن حقهم في ملكية المجزر، كي تحوله إلى ستوديو لإنتاج أفلام البروبجندا اليمينية. بينما يرصد لنا الشريط الإخباري أعلى الشاشة صعود اليمين، وفوزه بالأغلبية في انتخابات عام 2018.

مشهد من مسرحية (أحزان) يصور احتدام العنف بين سكان الجزيرة

وقد استطاعت آن سيسيل فانديليم أن تقدم عملا مسرحيا جيدا يستخدم أدوات السينما والمسرح في تجسيد موضوعها، فقد استخدمت الكاميرا التي كانت تصور المواقف مباشرة، وتعرضها على شاشة علوية في خلفية المشهد، في تقديم ما يدور داخل بيوت الجزيرة الثلاثة من ناحية، أو في التعبير عن دخائل الشخصيات والتركيز على مشاعرهم من خلال لقطاب «كلوز آب» المعروفة من ناحية أخرى. بينما تركت الباحة التي تطل عليها بيوت الجزيرة وكنيستها الصغيرة التي دارت فيها وقائع الجنازة التهكمية لتقديم ما يدور في المجال العام. وقد خلق هذا التجاور والسيولة جمالياته الحركية والبصرية، ودفع المشاهد للتفكير بشكل مستمر في الدلالات العريضة لما يدور أمامه. وهذا ما جعلني أشعر بأنها تكشف عما يدور في دهاليز أغلب أحزاب اليمين الأوروبي التي تتناسل في كل مكان، يغذيها تلاحق إخفاقات المشروع النيوليبرالي الذي بدأ مع ريجان ومارجريت ثاتشر، وأتاح لسعار الرأسمالية المالية باسم حرية السوق وحرية حركة رأس المال أن تفتك بالعالم، وأن تنزح ثروات عالمه الذي كان يسمى ثالثا، وأن تزيد بذلك فقراءه فقرا، بينما تركز الثروة في أياد يتواصل تقلص عددها على الدوام. وبأن ما تقوله عن الدنمارك يوشك أن يكون طالعا من معمعة الخلل السياسي الذي يدور في بريطانيا عقب الاستفتاء الأخير.

المسرح مرآة لخلل العالم وخيبته:

وما أن شاهدت في اليوم التالي مسرحية (من يغلطون لا يكونون على خطأ Ceux Qui Errent Ne Se Trompent Pas) حتى تأكدت لي قدرة المسرح الاستشرافية وكأنه زرقاء اليمامة التي تحذر قومها من عواقب القادم. وهي مسرحية قدمتها فرقة (مفترق الطرق Crossroad) وكتبها كيفين كايس Kevin Keiss مع مخرجتها مايللا بويسي Maelle Poesy واعتمدا في كتابتها أساسا على نص مهم لخوزيه ساراماجو هو (La Lucidite) كتبه لأهمية المفارقة عام 2004، لكنه يضيء لنا بشكل خطير ما دار في بريطانيا عام 2016، بل وأزعم من خلال ما تلقيته من مستويات المعنى المتعددة في هذا العرض الجميل أنه تنبأ بالكثير مما دار منذ ذلك الوقت، لا في أوروبا وحدها ولكن في كثير من بقاع عالمنا المعاصر، وهو الأمر الذي سنتأكد منه بعد عرض سريع للمسرحية.

مايللا بويسي مخرجة المسرحية والمشاركة في إعدادها عن رواية ساراماجو (وضوح أو سلاسة)

وتبدأ المسرحية في لجنة من لجان الاقتراع في انتخابات عامة، كتلك التي تدور عادة في البلاد الأوروبية. يستعد فيها أعضاء اللجنة ويفتحونها في الموعد المحدد في الثامنة صباحا، وينتظرون، ولكن لا يفد إليها أي من الناخبين حتى الواحدة والنصف ظهرا، حيث يفد ناخب واحد. ويتعلل بعض أعضاء اللجنة أو من يتصلون به من رؤسائهم بالمطر الغزير الذي أغرق العاصمة، وربما حال بين الناخبين والاقتراع، فقد كان اليوم شديد المطر، وإن كان المطر لا يمنع الناس عادة من مواصلة أعمالهم في أوروبا. ولكن المطر الذي يصفه بعض أعضاء اللجنة في المسرحية بأنه سيول أو حوائط من المطر، يتحول بالتدريج، مع تصاعده، بعد ذلك طوال عملية الفرز وما أعقبها من جدل، في كريشيندو دال طوال المسرحية إلى نوع من الاستعارة ذات الدلالات المتعددة؛ يستدعي أحدها التعبير المصري عن الغرق في شبر من الماء.

مشهد من مسرحية (من يغلطون لا يكونون على خطأ) وقد أحاطه الماء

وما أن ينتهي موعد الاقتراع، وننتقل مع اللجنة إلى قاعة فرز الأصوات حتى تتكشف الانتخابات عن زلزال سياسي، لأن 80% من الناخبين على امتداد البلد كله، قد أعادوا أوراقا بيضاء؛ وهو أمر أشد قوة وفاعلية ودلالة من مجرد مقاطعة الانتخابات. لأنه يحمل رسالة إيجابية، أم تراها سلبية، واضحة؛ لا تخطئ المؤسسة السياسية دلالاتها، وإن حاولت التعامي عنها. لكن ما يعزز درامية المسرحية هو هذا الارتباك الذي انتاب المؤسسة السياسية وأزعجها، والذي استغرقت تفاصيله جل أحداث المسرحية. ومما أرهف استمتاعي بالعمل أنني أحسست وكأنني أشاهد على المسرح تقطيرا لما تركته ورائي في بريطانيا. وقد تحول هذا الكابوس التصويتي الأبيض، أو الذي يدعوه البعض في المسرحية بالطاعون الأبيض إلى نوع جديد من (العمى) الجمعي الذي جسدته رواية جميلة أخرى لساراماجو تحمل هذا العنوان. ولا تعرف المؤسسة السياسية كيف تتعامل مع هذا الموقف الجديد، وقد انتقل المشهد الآن بعد انتهاء الفرز إلى أروقتها الداخلية. وقد بدأت في التخبط والارتباك، وأخذت الاتهامات والاتهامات المضادة تتطاير في غرف الاجتماعات، مع تطاير رذاذ المطر وضبابه. فأن تكون هناك بعض الأوراق البيضاء، فإن هذا يعتبر بسهولة نوعا من الخطأ. ولكن لا يمكن أن يكون 80% من الناخبين على خطأ وعلى امتداد الوطن كله، وهذه هي دلالة العنوان الذي أفضل ترجمته (إذا أخطأ الجميع فإنهم لا يكونون على خطأ).

ومع تصاعد التخبط السياسي، وهرب بعض الزعماء السياسيين، يتصاعد كريشندو المطر وتشارك حوائطه في تعميق العزلة حول الجميع. ويصبح المطر استعارة مسرحية تتسم بالسيولة وتعدد الدلالات على الموقف الذي يزداد أمامنا تعقيدا؛ وقد امتلأت به خشبة المسرح، التي تحولت بالتدريج إلى مخاضة من الماء، وقد تم تجهيزها بحيث تحولت إلى حوض واسع امتلأ تدريجيا بالماء تتخبط فيه الشخصيات، ويتطاير رذاذ تخبطها فيه كي يصيب الجمهور، وكأنه يقول له إنه جزء من الموضوع المطروح، وليس مجرد مشاهد سلبي له. فإذا كانت نتيجة الانتخابات تنزع الشرعية عن المؤسسة السياسية التي تقاوم نتيجتها، وتبحث عن مبررات لما جرى، بعيدا عن رسالته الواضحة بأن الجمهور قد فقد الثقة في اللعبة كلها، وأن عملية التعمية السياسية التي تمارسها تلك المؤسسة عليه لم تعد مقبولة، وأنه لا يريد مواصلة إضفاء الشرعية على مؤسسة نخرها الخلل والفساد حتى العظم؛ فإنها تكشف بهذا الرفض عن وجهها القبيح حينما تبدأ في استجواب الناخبين واستخدام آلة عنف السلطة ضدهم. وكان ممثلهم هو هذا الناخب الوحيد الذي هلّ ظهرا على لجنة العاصمة التي بدأنا بها المسرحية، في نوع من إغلاق دائرة التخبط والعنف وفقدان الشرعية.

مشهد استجواب الناخب ثم تعذيبه

ومع أن المسرحية استدعت في داخلي الكثير من أصداء العنف الذي يتخبط فيه العالم العربي بعد ثورات الربيع العربي، التي توشك أن تكون نوعا من إعادة أوراق الانتخابات البيضاء التي لا تمنح أيا من الحكام ما يزعمونه من الشرعية، ومع ذلك مازالوا يحكمون بالعنف والدم والفساد؛ فإن أكثر المسرحيات التي شاهدتها حتى الآن تجسيدا للعنف الناجم عن خلل العالم هي مسرحية الإسبانية أنجيليكا ليديل Angelica Liddell المعنونة (ماذا تراني أفعل بهذا السيف Que Hare Yo Con Esta Espada). لأنها مسرحية تنتمي إلى ما يمكن دعوته بالمسرح العضوي الذي يستخدم لغة الجسد في تجسيد مقولاته، تربط بين أحداث العنف التي راح ضحيتها أكثر من مئة شخص في تفجيرات باريس في نوفمبر الماضي، وبين ما قام به التلميذ الياباني إيساي ساجاوا الذي قتل زملاءه في الصف وأخذ في أكل أجسادهم، تجسيدا لأعلى درجات العنف في أكل لحوم البشر. وكأنها تريد من خلال تركيزها على تصاعد العنف الدموي الذي تمتد خيوطه من طوكيو إلى باريس أن تكشف لنا عن وجود خيوط تصل بين تجليات العنف المختلفة في العالم، سواء أكانت فردية، أم سياسية، أم عنصرية. وأن ثمة خللا بنيويا في عالمنا أدى إلى تراجع القيم الفاضلة من الحق والعدل والخير، وصعود قيم الجشع والظلم والقهر والدمار.

مشهد من مسرحية (ماذا تراني أفعل بهذا السيف)

مرثية تحذيرية للسلام الموؤود:

أما آخر العروض التي أود تناولها هنا لأنها تتصل إلى حد ما بموضوع الخلل في عالمنا المعاصر، وتعد في الوقت نفسه أحد أعمال محور مهرجان هذا العام الرئيسي وهو «نظرة على الشرق الأوسط» والذي سأعود إليه في قسم قادم من هذا المقال، فهو عرض (اسحق رابين: وقائع اغتيالYitzhak Rabin: Chronique d’un Assassinat) لعاموس جيتاي Amos Gitai والذي جاء إلى مهرجان هذا العام من حيفا. وقد استضافه المهرجان، لليلة واحدة فقط، في أهم فضاءاته، ألا وهي ساحة الشرف في القصر الباباوي، وأكبرها حيث يتجاوز عدد الجمهور فيها الألفي مشاهد. وهو عرض كما يقول عنوانه يتناول عملية اغتيال اسحق رابين، رئيس وزراء دولة الاستيطان الصهيوني في فلسطين، في 4 نوفمبر عام 1995. وقد سبق لمخرج العرض أن أخرج العام الماضي فيلما بعنوان (اليوم الأخير لإسحق رابين). أما العرض الذي قدمه هنا في أفينيون، فإنه يقدم فيه تنويعا آخر على فيلمه ذاك، ولكن وفق قواعد المسرح وجماليات الفضاء الرحب المغايرة. وقد لجأ هنا إلى تجنب أي محاولة للتجسيد الدرامي لما جرى على خشبة المسرح، وإنما لجأ إلى البساطة وجماليات الحد الأدنى من الحركة، بالصورة التي استحال معها العرض، إلى قراءة درامية وحوارية معا لما دار.

مشهد من مسرحية (اسحق رابين: وقائع اغتيال)

حيث يعتمد العرض على مذكرات زوجته، ليا رابين، التي روت فيها وقائع اليوم الأخير في حياته بالتفصيل، وقد وزع النص على ممثلتين تقرأ كل منهما مقطعا منه بالتتالي، ومعهما عازفتان تعزف إحداهما على التشيللو والأخرى على البيانو. وبالإضافة إلى النسوة الأربع هناك كورس من 16 رجلا يقوم بالحركة الكاشفة عن التخبط أحيانا وبالتراتيل الجنائزية التي ترثيه أحيانا أخرى. بينما استخدم العرض عددا من لقطات الأفلام الوثائقية التي تسجل تزعم بنيامين نتانياهو عملية التحريض على قتله، بعد توقيعه لاتفاق أوسلو المشهور أو المشؤوم، ووقائع مظاهرة السلام وأحداث قتله، وقد تم عرضها على حائط القصر البابوي المرتفع المهيب. وقد كشف العرض عن حقيقة أن الاستيطان الصهيوني في فلسطين رافض للسلام من حيث الجوهر. وأن السلام عنده ضد مبادئ المشروع الصهيوني نفسه، والذي يمثله بحق عتاة المتشددين، وعلى رأسهم نتانياهو وأمثاله. لكن ما جعل هذه الرسالة المهمة حول حقيقة المشروع الصهيوني مؤثرة وفاعلة، هو اهتمام عاموس جيتاي بالتوقيت والإيقاع وجماليات العرض. فقد كانت إحدى الممثلتين ترتدي ثوبا أحمر (لون الدم) والأخرى ثوبا أسود (لون الحداد) وهو الأمر الذي تكرر مع العازفتين حيث ارتدت عازفة البيانو ثوبا أحمر، بينما ارتدت عازفة التشيللو الذي جسد النواح على القتيل ثوبا أسود. وقد اهتم العرض كذلك بجماليات الحركة، وبطريقة استخدام تحركات الكورس كي تعزز المتعة البصرية الرسالة الفكرية للعمل.

الممثلتان والعازفتان والمشاهد التوثيقية في عرض (اسحق رابين)

الملعونون والكتابة الإخراجية الخلاقة:

لكن أحد أبرز عروض مهرجان هذا العام واكثرها إثارة للدهشة والمتعة معا، والذي يعد إضافة إلى الإبداع المسرحي المعاصر بكل المعايير، كان عرض (الملعونون Les Damnes) المأخوذ لا عن رواية من الروايات المعروفة، وإنما عن سيناريو فيلم لوتشينو فيسكونتي Luchino Visconti، الشهير والذي يحمل نفس الاسم بالإنجليزية، وإن اختلف اسمه الإيطالي الأصلي فهو بعنوان (سقوط الآلهة La caduta degli dei)، وأخرجه المخرج الهولندي إيفو فان هوفاIvo Van Hove لفرقة «الكوميدي فرانسيز» الكبيرة في باريس،(1) ولكنه إخراج مصمم خصيصا للعرض في أكبر فضاءات المهرجان وأشدها مهابة، ألا وهو فضاء ساحة الشرف في القصر البابوي Cour D’Honneur du Palais des Papes ومسرحها الضخم الذي يمتد طوله لأكثر من أربعين مترا، ويزيد عمقه على العشرين. وقد استخدم العرض بمهارة إبداعية ملحوظة رحابة تلك الخشبة الفسيحة، ومهابة المبنى الذي يشكل ظهارا لها، لإضفاء أبعاد جديدة على تأويله المعاصر لنص فيسكونتي، ودخل بعرضه في نوع من الحوار، أو المباراة البصرية مع هذا الفيلم المتميز، ومع لغة فيسكونتي البصرية المتقدمة. وقد حرصت على مشاهدة فيلم فيسكونتي من جديد قبل الكتابة عن العرض المسرحي، خاصة وأن المهرجان وفره لجمهوره مجانا أثناء النهار في مبنى كنيسة السيليستين القديمة، وهو الفيلم الأول فيما يعرف باسم ثلاثية فيسكونتي الألمانية، حيث تلاه (موت في البندقية) 1971 و(لودفيج) 1971؛ وأدركت كم كان التناص حاضرا وفاعلا في العرض المسرحي.

بنية المشهد المسرحي وتكوينه على خشبة القصر البابوي العملاقة

والواقع أن عرض إيفو فان هوفا الجميل والممتع معا، بتأويله المعاصر لتحولات أسرة «إيزينبك» في قبضة الحكم النازي أثناء مرحلة صعوده، عرض تحذيري يريد منا أن نتريث قليلا عنده، كي ندرك كيف يعيد خطاب اليمين الجديد في أوروبا مفردات خطابات النازية واستراتيجياتها في مرحلة صعودها الدامي في ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي. ويكشف لنا عن المسارب التي يتسلل منها الموت والدمار ليلتهم القيم الإنسانية والأمل. لأن أكثر ما أدهشني في عدد لا بأس به من عروض مهرجان هذا العام، وقد جئت له بعد أن عشت صدمة صحوة الشعب البريطاني على نجاح اليمين في تضليله، ودفعه للتصويت من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، ضد مصالح وتطلعات الأجيال الشابة، هو أن هذه العروض التي اكتملت جميعها قبل معركة هذا التصويت الذي لازالت بريطانيا تتخبط في عقابيله حتى الآن، ولم تتخلص بعد مما أثاره من نزعات عنصرية مقيتة، قد بدت لي وكأنها طالعة من بوتقة هذه الأزمة، أو بالأحرى استشرفت جل فصولها قبل حدوثها، وحاولت التحذير دراميا من عواقبها.

والواقع أن هذا العرض الجميل والممتع معا، استطاع أن يبلور ما يمكن تسميته بجماليات الشر الذي يتسلل كحية رقطاء بالغة الجمال إلى شتى مناحي حياتنا، دون أن نعي ضرورة التصدي له. فحينما ندخل فضاء ساحة الشرف بالقصر البابوي نجد أن خشبة مسرحه العملاقة فارغة في الوسط، وقد فرشت منطقة الوسط فيها بغطاء برتقالي ناصع يلفت لونه الساطع الانتباه، ووراءه شاشة سوداء ضخمة لا يقل طولها عن عشرة أمتار في ارتفاع خمسة أمتار. وفي أقصى الناحية اليسرى من المسرح، أي يسار المسرح المواجة للجمهور نجد مجموعة من المربعات المرتفعة قليلا عن الأرض، وبينها قواطع أو حوائط تقسمها إلى عدد من الأقسام، بينما في اقصى المسرح من الناحية اليمنى ما يشبه المصطبة الضخمة التي تمتد بعمق المسرح، وعليها ستة نعوش متجاورة ولكنها مفتوحة وكأنها في انتظار الامتلاء واحدا بعد الآخر، كما سيجري أثناء العرض، الذي يوشك مشهده في البداية أن يكون الساحة التي سيكتب عليها المخرج بمنطق الكتابة الأوروبية التي تبدأ من اليسار وتنتهي سطورها في اليمين، رحلة الحياة من التألق (حيث ستتحول الحواجز بين الفضاءات المختلفة في يسار المسرح إلى صفوف من لمبات الإضاءة، والمساحات المختلفة إلى ما يشبه غرف الممثلين، وهم يستعدون لمشاهدهم التالية أو يستريحون في انتظارها) والحياة المترعة بالحيوية والحركة، إلى الموت الذي ستنتهي الشخصيات في توابيته المفتوحة في آخر سطر المشهد في يمين المسرح، في نوع من تأكيد جدلية الحياة/ الموت في هذا العمل المسرحي المهم.

مخرج العرض إيفو فان هوفا

فالعرض يحرص من البداية على تفكيك عملية المسرحة الدرامية أمام أعين المشاهدين، كي يثير تفكيرهم أو يحول بينهم وبين التماهي مع الشخصيات. فلسنا هنا بأي حال من الأحوال بإزاء عرض من عروض الحائط الرابع التقليدية، وإنما بإزاء عرض يستفيد كثيرا من تقنيات مسرح بريخت الملحمي ويطورها. وهو عرض يحرص على توريط المشاهدين فيما يدور أمامهم، لأنه وفي لحظات مفصلية من أحداثه يضيء الصالة، ويعكس صورة المشاهدين على الشاشة الكبيرة مؤكدا أنهم جزء أساسي من الدراما الدائرة، وليسوا مجرد مشاهدين سلبيين لها. إذ يبدأ العرض بكل الممثلين وعددهم 32 ممثل أمامنا، وسوف يعيد ظهورهم الجمعي، وكأن هذا الظهور أحد علامات الترقيم في العمل المسرحي، عدة مرات أثناء العرض، مع تناقص عددهم بالتدريج، بالقتل أو الانتحار والانتهاء في النعوش/ التوابيت الفاغرة أفواهها في أقصى اليمين. ومع تلك البداية التفكيكية يستخدم العرض أيضا بعدا تغريبيا/ بريختيا آخر وهو الأشرطة الصوتية أو الفيلمية الوثائقية التي يخبرنا أولها بحريق الرايخستاج Reichstag Fire في 27 فبراير 1933، وصعود النازي إلى الحكم في ألمانيا بعد انتخاب هتلر مستشارا لها في يناير عام 1933، والتي تموضع الأحداث التي تدور على الخشبة في سياقاتها التاريخية. حيث يحرص العرض على خلق هذا التوازي بين ما يجري في حياة هذه الأسرة؛ وما يدور في ألمانيا ككل، في نوع من لعبة المرايا المتقابلة. ثم ينصرف الممثلون إلى عملهم، أي تقديم أولى مشاهد العرض حول رئيس تلك العائلة الصناعية الألمانية الكبيرة البارون «يواقيم أيزينبيك» Baron Joachim von Essenbeck وأفراد اسرته وخلصاء مؤسستهم الاقتصادية الضخمة، والتي يشير كثيرون ممن تناولوا فيلم فيسكونتي إلى أن اسم العائلة، هو كناية واضحة عن بلدة Essen التي انحدرت منها عائلة كروب Krupp صاحبة مصانع الصلب العريقة والمعروفة بهذا الاسم، والتي قامت على انتاجها من الحديد والصلب الصناعات الحربية الألمانية والمدافع الحربية العملاقة منذ الحرب العالمية الأولى، وما جرى لها ولمصانعها في زمن النازية.

المشهد في يسار المسرح حيث الممثلون يستعدون لأدوارهم أمامنا

هنا يحرص العرض من البداية على تقديم أفراد الأسرة وتقاليدها الراسخة وجماليات هذه التقاليد المترعة بالقيم والطقوس الاجتماعية الراقية، والتي تمثل الكثير مما في الثقافة الألمانية من نبل وثراء. وكأنه يرقش في ذاكرة المشاهد بداءة تلك الجماليات التي سيشهد تدميرها الكامل في نهاية العرض. وهي بداية ذات طابع طقسي، سرعان ما ينهيها بتجميد الممثلين جميعا أمامنا، وهو يعكس صورة الجمهور على الشاشة للمرة الأولى، وكأنه ينبه مشاهديه من البداية لطبيعة عرضه الطقسية، ولدورهم فيه في آن. ويقيم كل من فيلم فيسكونتي وعرض فان هوفا المسرحي توازيا بين حريق الرايخستاج وقتل «يواقيم إيزينبيك»، في القسم الأول من العرض، لأنه كان يمثل الارستوقراطية الألمانية القديمة، التي كانت تحتقر هتلر، ومنهجه في التعامل مع كل ما تمثله التقاليد والثقافة الألمانية العريقة معا. وكأننا بإزاء بداية تدمير رمزَي التقاليد والقيم القديمة: الرايخستاج (البرلمان رمز الممارسة الديموقراطية)، والرأسمالية التقليدية العريقة، رمز الاستقلال الاقتصادي الحر الذي سيطيح به هتلر مع إطاحته بالمؤسسة الديموقراطية ذاتها.

وإذا كانت الأشرطة الوثائقية القديمة والتي عرضت على الشاشة الضخمة، قد جسدت لنا بشاعة حرق الرايخستاج، فإن إجبار البارون يواقيم إيزينبيك على الدخول إلى النعش وإغلاق النعش عليه، ثم تجسيد موته البطيء داخل النعش المغلق أمامنا على نفس الشاشة الضخمة، وبراعة الممثل في تأدية ذلك، جعل الجمهور يتململ في المقاعد ذعرا؛ بصورة أصبح معها المشهد في عرض فان هوفا المسرحي أقوى تأثيرا من إطلاق الرصاص عليه في فراشه، والانتهاء به جسدا ملطخا بالدم في سريره في فيلم فيسكونتي. وقد شاهد الجمهور قبل هذا المشهد المؤثر كيف أنه تم الإيقاع بنائبه «هربرت ثالمان» في شركة الصلب العملاقة، وهو زوج «اليزابيث» ابنة أخي يواقيم، خاصة بعدما أعلن البارون في حفل عيد ميلاده كراهيته للنازية، وتعيينه لهربرت مديرا للشركة عند تقاعده، بسبب مشاركته له في آرائه السياسية وكفاءته، وإجباره على الهرب وإلصاق تهمة قتل «يواقيم» به.

مشهد يجسد براعة التشكيل المشهدي على الخشبة والشاشة

وهكذا آلت إدارة الشركة العملاقة إلى «كونستانتين»، ابن يواقيم الثاني الفاسد، والعضو النشيط في فرقة العاصفة النازية Sturmabteilung والمشهورة باسم (SA). بينما كان الحفيد «مارتن» الذي آلت له بحكم الوراثة، كابن وحيد للابن الأكبر، وحكم الدور البطولي الذي لعبه والده في الحرب العالمية الأولى ومات فيها، أكثرية اسهم الشركة، غارقا في شذوذه واهتماماته الجنسية الغريبة بالأطفال والعاهرات، والولع بالتحرش بفتيات العائلة الصغيرات، وبطفلة يهودية جميلة قادها اهتمامه الجنسي بها للانتحار، وانتهت في النعش الثاني وهو تابوت طفلة، بعد نعش «يواقيم» والذي كان ثاني النعوش الستة؛ وهو الأمر الذي أوقعه في قبضة سلطة قريب العائلة «آشنباخ» الذي كان عضوا في فرقة الحماية Schutzstaffel المعروفة باسم (SS). المنشقة عن الـ(SA) والمناوئة له في آن. فقد عرف بموضوع انتحار الطفلة اليهودية، وعلاقة مارتن بالأمر، ووعد بمساعدته وتخليصه من الورطة وحمايته، مقابل وعد مشابه منه بالالتزام بتوجيهاته. مع أن «مارتن» ظل دوما متمتعا بحماية أمه «البارونة صوفي» أرملة ابن «البارون يواقيم» الأكبر، التي كان نفوذها في العائلة يتزايد، مع تنامي علاقة عشيقها «فريدريك بروكمان»، بضابط الـ(SS) «آشنباخ»، الذي سرعان ما خلصه من غريمه «كونستانتين» ومهد أمامه طريق الصعود لإدارة الشركة العملاقة. وذلك في تلك الليلة التاريخية المعروفة باسم (ليلة السكاكين الطويلة die Nacht der langen Messer) في نهاية يونيو/ جزيران عام 1934. وهي الليلة التي استطاعت فيها الـ SS الاجهاز كلية وإلى غير رجعة على نفوذ الـ SA التي كان لديها قدر من الاستقلال الحزبي النسبي، لصالح التبعية الكاملة للفوهرر وكل مخططاته.

المشهد الذي يجسد ما جرى في ليلة السكاكين الطويلة

والواقع أن تجسيد فان هوفا للمجزرة التي تمت في تلك الليلة الشهيرة في تاريخ صعود النازية، والتي تعزز بعدها نفوذ هتلر المطلق في المانيا كلها، بعدما تخلص من كل مخالفيه، بمن فيهم عدد من أبرز أعضاء الحزب النازي الذين كانوا يشعرون باستقلالهم النسبي عنه، كان من أجمل التجارب البصرية والحركية التي شاهدتها على المسرح، برغم كثرة ما شاهدت عليه من عروض، ولكبار المخرجين. وأستطيع أن أجزم بأن فان هوفا تفوق بصريا وحركيا على فيلم فيسكونتي الجميل في هذا المجال. هنا بدت أهمية غطاء الأرضية البرتقالي الذي توسط الخشبة من البداية، والذي دارت عليه الأحداث كلها. فقد جسد أمامنا وقائع تلك الليلة الشهيرة بشكل رمزي يلائم المسرح، وتعززه الصورة المجهزة فيلميا مسبقا على الشاشة، حيث كانت تفاصيل الاحتفال الحسية بالقوة والسيطرة بعد قيام الـ(SA) بنجاح بحرق كل الكتب المعادية للنازية، أو غير المتماشية مع رؤيتها في جل ميادين المدن الألمانية، تُجسد أمامنا في صورة شخصين صاخبين سكرانين، ينزلقان فوق الأرضية المبللة الملساء، بينما تعرض الشاشة الضخمة مشاهد حرق الكتب، ثم مشاهد عشرات الأعضاء العرايا على هذه الأرضية البرتقالية، في محاكاة تضخيمية لما يدور أمامنا، تنتهي بهم جميعا غارقين في دمائهم. ونحن نسمع صوت هتلر الرهب القوي يصك آذاننا، وكأن المخرج يعي أهمية الدور الذي قام به المذياع، حسبما كشفت نظريات مارشال ماكلوهان في كتاباته عن الوسيط الساخن (المذياع) والوسيط البارد (التليفزيون) وعن الجدل بين الرسالة والوسيط، وعن دور المذياع في تعزيز هيمنة هتلر.

بعدها يجيء عمال المسرح للف ذلك الغطاء البرتقالي، والكشف عن أرضية سوداء من تحته، وكأن تلك الليلة التاريخية تفصل بين ألق الحياة وتوهجها في ألمانيا كلها حينما كانت هناك حيوات مختلفة وآراء متعددة، وألوان زاهية، وسيطرة سواد الرعب والموت والدمار عليها بعدها. فبعد ليلة السكاكين الطويلة تلك بدأت النعوش في الامتلاء واحدا بعد الآخر. وأخذ عدد الممثلين في التناقص بالقتل المتواصل، وأخذت الشاشة تعكس لنا صور «البارونة صوفي» و«مارتن» في صورتها السلبية «نيجاتيف». وكأن الصورة الطبيعية للحياة والأشخاص قد تبددت عقب تلك الليلة التاريخية المشؤومة. وهكذا يتعزز الارتباط بين ما يدور في الأسرة وما يدور في الواقع السياسي الألماني من ورائها من ناحية، وبين جدلية الحياة الموت التي حرص الإخراج المسرحي على رقش مفرداتها في تضاريس المشهد من البداية من ناحية أخرى. لأن ما يتبقى من العرض يكشف لنا عن سعار الشر، وعن تهاوي «مارتن» المتهتك الضعيف وقد وقع كلية في قبضة «آشنباخ» والـ(SS)، من حضيض إلى آخر، وكيف ضحى بأقرب الناس إليه، بما في ذلك أمه نفسها، في سبيل انقاذ نفسه، وتسخير الشركة كلية لأغراض المشروع النازي العسكرية. وخاصة حينما تصور «فريدريك بروكمان»، خصمه في حب الأم، وفي الرغبة في إدارة الشركة معا، أنه قد حان أوان قطف الثمار التي مهد لسقوطها في يديه مع «آشنباخ».

لكن بدلا من الاحتفاء بأوان قطف الثمار، تبدأ طقوس اللعنة في التجلي، عندما يتكشف أمامنا طقس «التجريس»، ودهان «البارونة صوفي» بالقار وتمريغها في الريش، وعرض هذا الطقس على الشاشة في صورة تضخيمية. ثم يعقبه طقس مماثل وإن تغايرت دلالاته، وهو دهان «مارتن» عاريا بالدقيق، ورفعه يده بعلامة «هايل هتلر» ثم اخذ الرشاش الجديد الذي أنتجه مصنعه، وتوجيهه للجمهور وإطلاق النار عليه. بصورة يتحول معها العرض المسرحي إلى مباراة في السقوط من حضيض إلى آخر، واستعراض من نوع ما لجماليات الشر، وإلى عملية تفكيك درامية وشعرية لصعود النازية والعنف والدمار، وتحذير درامي لنا مما يدور في واقعنا الراهن من مؤامرات اليمين ومناوراته. وقد فعل فان هوفا ذلك كله بأدوات إخراجية مرهفة، تستخدم التكوين المشهدي واللون والحركة، وتخلق جمالياتها البصرية والحركية المتميزة، ولا تسعى لتغيير النص كما يفعل المخرجون الأقل تمكنا وموهبة، بل تغني النص بمفرداتها الإخراجية، وتتيح لما يدور أمامنا من أحداث أن يتحول إلى استعارة قادرة على تجاوز سياقاتها، وعلى دعوة المشاهدين للتفكير فيما يشاهدونه، وفيما يعيشونه في الوقت نفسه.

رائعة ديستويفسكي في محجر بولبون:

كان العرض الكبير التالي الذي استقطب اهتمامي في مهرجان هذا العام، هو العمل المأخوذ عن رائعة فيودور ديستويفسكي وآخر رواياته الكبرى (الإخوة كرامازوف) التي أخرجها جان بيلوريني وصمم مناظرها وأشرف على إضاءتها، كما شارك مع كاميل دي لاجيونيير Camille de la Guillonniere في إعدادها للمسرح، واستغرق عرضها خمس ساعات ونصف في محجر بولبون Carriere de Boulbon بفضائه الصخري المتميز. وقد ذهبت إلى العرض تساورني الكثير من الشكوك في إمكانية الإحاطة بعوالم تلك الرواية العظيمة، وتقطيرها على خشبة المسرح، مهما كان طول العرض الذي يتجاوز الخمس ساعات. فرواية (الإخوة كرامازوف) من العلامات الكبرى في تاريخ الرواية العالمية، وسبق أن اكتفى بيتر بروك بفصل واحد من فصولها، وهو الخاص بنص إيفان عن «المحقق الأعظم في محاكم التفتيش»، وعن مدى تحكم الشر في العالم، وقدمه في عمل مسرحي بديع. فكيف سيستطيع المخرج الفرنسي أن يستوعب جل أو أهم ما يدور في تلك الرواية الضخمة التي تقترب صفحاتها من الألف صفحة، في أي من ترجماتها التي أعرفها؟ كان هذا السؤال يدور في ذهني وأنا متوجه إلى المحجر الذي سبق أن شاهدت في فضائه المتميز أعمالا مسرحية متعددة، كان آخرها ثلاثية سوفوكليس الشهيرة والتي قدمها وجدي معوض في عرض متتابع، وفي ليلة واحدة.

صورة تظهر فيها التكوينات المشهدية لعرض «الإخوة كرامازوف» المسرحي في المحجر

وما أن دخلنا إلى مقاعد المتفرجين أمام منصة اختار المخرج أن تكون بها بقايا قضبان السكة الحديدية التي تتحرك عليها عربات نقل الحجارة، كي يعيد استخدامها في تحريك المشاهد، ويدير عبر تلك التقنية حوارا مع المكان الذي يدور فيه العرض. لأن المخرج يستخدم تلك القضبان التي ربما يكون قد أعاد تركيبها ضمن تصميم مشاهده، في تحريك عدد من الخشبات أو المنصات التي تتحرك فوقها، وكان على اثنين منها أقفاص زجاجية كل منها بحجم حجرة صغيرة؛ كان في أولاهما مقعدين ومنضدة عالية، بينما كان في الثانية مقعد متحرك، وسرير طفل. ووراء هذه الخشبة المكونة من عدة أطوال متجاورة، واحدا وراء الآخر، هناك خشبة أعلى، وكأنها سطح الغرف العديدة التي يتكون منها الجزء الخلفي من المشهد. ووراء هذا كله ينتصب الجدار الحجري المرتفع للمحجر، أو أحد مهاويه التي تخلفت عن قطع آلاف الأحجار منه على مر السنين، والذي يضفي تسليط الإضاءة عليه في بعض المشاهد مهابة خاصة على المشهد. وقد بدأ العرض بممثلة تقدم لنا الخطوط العريضة للرواية: وتخبرنا بأسماء الإخوة الثلاثة: ديمتري، وإيفان، واليكسي/ أليوشا، وباسم الأب فيودور، وبأن العرض ستتخلله ثلاث استراحات: أولاها قصيرة لمدة خمس دقائق، وهي لكي يتحرك الجمهور قليلا «محلك سر» أو يقف في مكانه تخلصا من عناء الكراسي غير المريحة. أما الثانية، والتي ستصل إلى عشرين دقيقة، فلكي يتحرك الجمهور خارج المكان ليشرب أو يأكل شيئا، وستكون الأخيرة قصيرة مثل الأولي، ولن تتيح للمشاهدين مغادرة أماكنهم.

مشهد من الإخوة كرامازوف يظهر مهاوي المحجر في الخلفية ومستويات الخشبة وتراتبياتها

ولا أظن أن المجال يتسع هنا لإعادة سرد حكاية (الأخوة كرامازوف) بتفاصيلها المتشابكة، وشخصياتها الثرية، وحبكتها المعقدة؛ ونص الرواية متاح لقراء العربية في ترجمة سامي الدروبي الشهيرة التي تربت عليها أجيال من القراء. ولكني سأقدم للقارئ هنا بعض الملاحظات على العرض المسرحي الذي شاهدته في المهرجان، وكيف أنه حافظ على روح الرواية وتعقيداتها، وحاول إيجاد عدد من المعادلات البصرية والحركية لما تنطوي عليه الرواية من رؤى وإيحاءات. فقد حافظ العرض على دور الأخ الأصغر ألكسي/ أليوشا في رواية الأحداث أو القيام بدور الراوي الذي يربط خيوط العرض، ويمكن المشاهد من موضعة ما يراه أمامه في سياقاته السردية الأعرض. واستخدم الأب «زوسيما»، الراعي الروحي لأليوشا ومعلمه في الكنيسة، كعازف للطبول في العرض، أو كضابط لإيقاع الكثير مما يدور فيه. وهو الأمر الذي ينطوي على تأويله الخاص للرواية باعتبار السعي الروحي، أو العقيدة المسيحية هي محور إيقاعاتها، ولب موضوعها الأساسي. كما استطاع العرض أن يخلق معادلا بصريا لعزلة الشخصيات عن بعضها البعض أو لحياة كل منها في عوالم منفصلة نسبيا، من خلال تلك الغرف أو الأقفاص الزجاجية التي تدور فيها المشاهد بعضها بمعزل عن البعض الآخر. كما ساهمت تقنية المنصات المتحركة مرئيا في تجسيد صعوبة اقتراب الشخصيات من بعضها البعض، واستحالة انتقال أي منها بمعزل عن سياقاته المكانية أو عن الحواجز التي تحيط بها، مهما كانت درجة شفافيتها أو قدرة الآخرين على الرؤية من خلالها.

من هذه المنطلقات، وبهذه الإمكانيات الحركية البصرية التي تساهم مستوياتها المختلفة في تجسيد تراتبات الأحداث أمامنا، ناهيك عن استخدام أكثر من مستوى للخشبة من خلال إدارة بعض الأحداث على سطح غرف المشهد الخلفية، ركز العرض على الحبكات الأساسية في الرواية: بدءا من تلك التي تدور حول الصراع بين الأب «فيودور كارامازوف» المتحلل من كل الالتزامات الأخلاقية، من أجل الشره للحياة، والانصراف للعبّ من ملذاتها، وإشباع شبقه الجنسي، ولو على حساب أقرب الناس إليه: أبنائه الذين تجبرنا علاقته بهم على إعادة تعريف مفهوم الأبوة نفسه. وخاصة الصراع بينه وابنه الأكبر «ديمتري» على الميراث الذي تركته له أمه، والذي يصر الأب، تعسفا منه وأنانية، على الاحتفاظ به، واستخدامه في غواية «جروشينكا»، روح الجمال المطلق والغواية الحسية في الرواية. وهي الحبكة التي يزيدها تعقيدا عنف «ديمتري» واتسامه بالكثير من صفات أبيه الأنانية، ووقوعه هو الآخر في غرام «جروشينكا»، وتصور كل منهما أنها صيد سهل وامرأة لعوب يسهل اقتناصها وغوايتها بالمال، حيث يحولها الجميع إلى موضوع للشبق، وليس للحب الحقيقي. وهو الأمر الذي يكشف فشلهما معا في إدراك حقيقتها، التي يستأديهما اكتشافها، بمساعدة «أليوشا»، ثمنا باهظا وصراعات متعددة. بالصورة التي يطرح عبرها العرض أحد قضايا الرواية الأساسية حول ضرورة القيم الأخلاقية، وقيمة الحب في بعدها الحسي والمسيحي الشامل، في تحقيق المتعة الحسية الحقيقية، والمغايرة لتلك اللذات الشبقية الفجة العارية من أي قيم أخلاقية أو روحية، والتي يجسدها الأب «فيودور». لأن دور «أليوشا» في تغيير فهم «ديمتري» لحقيقة «جروشينكا» وتبديد أفكاره الخاطئة عنها هو الذي فتح بالحب وحده الباب أمام عودتها له، ووقوفها بجانبه في محنته بعد اتهامه ظلما بقتل أبيه، وزواجها منه في نهاية المطاف.

مشهد آخر من مشاهد «الإخوة كرامازوف» في محجر بولبون

أما الحبكة الثانية، وهي في كثير من قراءات الرواية، الحبكة الأساسية فيها بين «إيفان» الأخ الأوسط وشقيقه من الأم والأب «أليوشا»، على عكس «ديمتري» الذي أنجبه فيودور من أم أخرى، والتي يمكن اعتبارها حبكة الرواية الفكرية بين الشك العقلاني والإيمان الروحي، بين الإرادة الحرة واختياراتها القاسية التي تحيلها إلى نوع من اللعنة أو الصليب، وبين الإيمان بالحب والمعاناة للتحلل من الخطايا، والتسليم بالمقادير، والاعتراف بوجود عقل كوني روحي وراءها، مغاير للعقل المنطقي أو الذرائعي. وأهم من هذا كله بين الخيارات الفردية والمسؤولية الكاملة عن عواقب تلك الخيارات؛ حتى لو كانت عواقب لا علاقة لها بنوايا الفرد التي تنطوي عليها آراؤه أو اختياراته، كما هو الحال مع «إيفان» الذي اعتبر نفسه مسؤولا عن مقتل أبيه، لأن «بافل سمردياكوف» اعترف له بأنه قتل أباهما تحت تأثير أفكاره في استحالة الشر في عالم لا رب فيه. دون أن يعي أن تخلي الرب عن العالم يضاعف مسؤولية الفرد إزاءه ولا ينفيها، وأن استحالة الشر ممكنة فحسب في سياق نفي الحاجة للعقوبات التي تفرضها قوة خارجية على الإنسان، لأن الذات الفردية قادرة على التمييز العقلي بين الخير والشر، وهو الأمر الذي لم يستطعه «سمردياكوف».

وتجد هذه الحبكة الأساسية تجلياتها الدرامية الواضحة على الخشبة من خلال الدور الذي يلعبه «أليوشا» في بلورة علاقة الحب التي نشأت بين «كاتيا/ كاترينا»، خطيبة «ديمتري» المهجورة، والتي سرق أموالها كي ينفقها للاستحواذ على اهتمام «جروشينكا» وغوايتها، وبين إيفان الذي تصرفه شكوكه عن الوعي بحقيقة مشاعر «كاتيا» نحوه، أو التعبير عن مشاعره المتولدة تجاهها. وهي المشاعر التي وجدت تعبيرها الدرامي الواضح عقب انهيار «إيفان» العصبي بعد مصارحة «بافل سمردياكوف» له بأن أفكاره هي التي ساقته لقتل أبيهم، ووعيه الحاد والمبهظ بالمسؤولية لا عن خياراته وحدها، وإنما عما تطرحه أفكاره من خيارات لدى الآخرين. فقد كان حب «كاتيا» ورعايتها له أثناء مرضه، هو ما عاد به إلى بر السلامة، وخاصة بعد انتحار «سمردياكوف».

وهناك الحبكة الثالثة المتعلقة بفعل قتل الأب، ودلالاته التي استلهمتها فيما بعد كتابات التحليل النفسي الكبرى من فرويد ويونج وحتى لاكان. صحيح أن العرض جعل شخصية «فيودور كارامازوف» شخصية منفرة غير جديرة بالتعاطف معها لشدة أنانيتها، وتحللها الكامل من أي مسؤولية تجاه أبنائها جميعا، وخاصة الابن غير الشرعي «بافل سمردياكوف»، إلا أن توزع بعض صفات الأب السلبية على الإخوة، خاصة «ديمتري»، وهو أكثر الأخوة شبها بأبيه في العنف والأنانية والجري وراء شهواته، وإن تميز عنه بالإحساس بالذنب جراء ما يقوم به من سلبيات، ورغبته في التكفير عنها؛ أقول أن توزع بعض صفاته على شخصيات أبنائه هي التي تجعل عبء قتله مبهظا وصادما، حتى لأكثر الأبناء كراهية له، «ديمتري» نفسه، وإن جاء توجيه الاتهام له ليخفف من هذا العبء النفسي، وليجعل التخلص من تلك التهمة النكراء فعلا يستغرق قسما كبيرا من الرواية، وكأنه عملية استشفاء لها حركيتها الخاصة. كما أن وعي «إيفان» بقدر من المسؤولية غير المباشرة عن قتل الأب هو الذي أدى لانهياره العصبي، ولإعادة التفكير في الكثير مما كان يؤمن به من أفكار على ضوء ما جرته من عواقب.

كانت هذه هي الحبكات أو الموضوعات الثلاثة التي ركز عليها العرض، وإن لم يستطع أن يفي أيا منها حقها من الاستقصاء الديستويفسكي المعمق. فقد كان من الصعب على من لا يعرف الرواية جيدا أن يدرك المغازي العميقة للكثير مما قدمه العرض منها من أحداث، خاصة وأنه عانى من مشكلة أساسية وهي أن الممثل الذي أوكل له المخرج القيام بدور «أليوشا» لم يكن قادرا على تجسيد ما تنطوي عليه هذه الشخصية المحورية من مستويات من الدلالات والتعقيدات المتراكبة. ناهيك عن افتقاد ذلك الذي قام بدور الأب «زوسيما» لما تنطوي عليه شخصيته من ثقل وكثافة. صحيح أن العرض وفق في اختيار ممثل لائق لدور «ديمتري» المشدود بين سورات الشبق الجنسية والاندفاعات الانفعالية كأبيه، وبين الوقوع في نوبات تبكيت الضمير والرغبة في التكفير؛ وآخر ملائم لدور «إيفان» استطاع أن يعبر عن اصطراع اليقين العقلي مع التردد الهاملتي الدائم، وعن التوق المستمر للقيم الإنسانية والأخلاقية الخالدة.

بين «الأرواح الميتة» لجوجول ورواية بوشنر القصيرة «لينز»:

كانت الرواية أيضا هي مصدر عملين آخرين شاهدتهما في مهرجان هذا العام: كان أولهما هو (الأرواح الميتة Les Ames Mortes) المأخوذ عن رواية نيكولاي جوجول (1809-1852) الشهيرة، والتي أخرجها المخرج الروسي كيريل سيريبرينيكوف لمركز جوجول الشهير في موسكو. وقد حاول مع فرقته مسرحة تلك الرواية الشهيرة لأحد أبرز أعمدة الأدب الروسي، والذي استقى المركز منه اسمه. وتنهض رواية (أرواح ميتة) 1842 كما نعرف على مغامرات شخصية بطلها الأساسي «بافل إيفانوفيتش تشيتشيكوف» Pavel Ivanovich Chichikov فقد كان عنوان الرواية الأصلي وهو (مغامرات أو ترحالات تشييتشيكوف: أو الأرواح الميته) يشير إلى ذلك. وتعتمد الرواية في خلفيتها على حقيقة أنه، وقبل انهاء العبودية وتحرير أقنان الأرض في الامبراطورية الروسية عام 1861، كان ملاك الأراضي، يحاسبون ضرائبيا بعدد ما عليها من أقنان، فقد كانت الأرض وما عليها من أقنان لفلاحتها ملكية خالصة لصاحب الأرض. وكان باستطاعة أي إقطاعي أن يبيع الأقنان أو يرهنهم حسبما يشاء. وكانت سجلات ملكية الأرض تتضمن عدد ما عليها من أقنان (يتم تسجيلهم على أنهم أرواح، لا أسماء لها). وكان الملاك يدفعون الضرائب للقيصرية وفق عدد ما يملكون من «أرواح»، وليس وفق مساحة الأرض التي كانت تباع عادة بما عليها من أقنان. ولما كانت عمليات الإحصاء تتم على فترات متباعدة وخاصة في القرن التاسع عشر، فقد كان ملاك الأراضي يدفعون لسنوات ما عليهم من ضرائب وفق آخر إحصاء، بغض النظر عمن يكون قد مات من الأقنان بعد آخر إحصاء. ما يعني أنهم يدفعون ضرائب عن «أرواح ميته».

مشهد من مسرحية «أرواح ميتة»

من هنا كان عنوان تلك الرواية الشهيرة، ومنه أيضا تتولد حبكتها الذكية التي تسعى للكشف عما ينطوي عليه النظام كله من خلل ورياء، بطريقة ساخرة وتهكمية معا. فمغامرات أو ترحالات تشيتشيكوف حسب العنوان الأول للرواية، هي تلك التي يسعى فيها في كل مدينة يحط رحاله بها إلى شراء تلك «الأرواح الميتة» من إقطاعييها بما يتيح لهم التخلص من العبء الضريبي المتعلق بهم. أي أنه في حقيقة الأمر يقدم لكل منهم خدمة جليلة، بشراء تلك الأرواح الميتة، بتراب النقود حسب التعبير المصري الشهير. فهو لا يفصح لأي منهم عن هدفه الغريب من شراء تلك «الأرواح الميتة»، لأن هدف الرواية ليس الكشف عن فساد شخصية «تشيتشيكوف» كمحتال اجتماعي بارع فحسب، بقدر ما هو تقديم مجموعة متنوعة من الشخصيات الكاريكاتيرية أو المأساوية الدالة على ما يدور في الواقع الروسي وقتها من تحلل وفساد، عبر تلك الشخصيات التي تعد من النخبة الثرية في المجتمع، والي لا تتورع عن مجاراة «تشيتشيكوف» في مشروعه الغريب، الذي يحصل كل منهم منه على قدر ضئيل من النقود، دون أن يبيعه في الحقيقة شيئا، غير تلك «الأرواح الميتة» والتي لا وجود لها إلا على الورق.

بطل رواية «أرواح ميتة» محاط بهالة مصنوعة من إطار سيارة لا من الضوء

والورق هو كل ما يهم هذا المحتال الأريب، الذي سنكتشف أنه كان موظفا فاسدا، وأنه هرب بالكاد من عملية تلاعب خطيرة في الأوراق الرسمية، كاد أن يودع بسببها السجن. وها هو يتلاعب بتلك الأوراق الجديدة التي يحصل عليها من سراة الأرض، بالاحتيال والحصول على أوراق حقيقية مسجلة بأنه اشترى عددا من الأرواح من كل منهم. لأن ما يهم البائع هو أن يسجل بشكل رسمي أنه قد باع عددا محددا من الأقنان الذين عليه أن يدفع عنهم الضرائب، بالرغم من موتهم. أما «تشيتشيكوف» فإنه يحصل جراء عملية الشراء تلك على أوراق رسمية أيضا تفيد أن لديه نفس العدد من الأقنان، وهي أرواق حقيقية، من أجل أن يحصل على قرض عندما يرهن تلك الأقنان «الأرواح الميتة» لدى البنك. وهي من أنجع وسائل الثراء السريع التي تتردد أصداؤها في كل المجتمعات حتى اليوم، ويعرف القارئ العربي في كل بلد من بلداننا المنكوبة عشرات الحالات المماثلة من المحتالين الذين اقترضوا الملايين من المصارف، ثم هربوا للخارج. وقد قدمت الرواية لمن قرأها (وهي من الروايات التي ظهرت لها ترجمة بديعة في مجموعة الألف كتاب الأولى التي أصدرها طه حسين في خمسينيات القرن الماضي) بالإضافة إلى بطلها هذا المحتال الأريب، مجموعة متنوعة من النماذج الإنسانية التي تتراوح بين الشخصيات الجديرة بالرثاء والسخرية، وتلك التي تجسد المأساة الإنسانية في أكثر تجلياتها نبلا واعتزازا بإنسانيتها.

مشهد من مسرحية «أرواح ميتة» يستخدم فيه العرض التشكيل والأقنعة

ولأن السخرية الاجتماعية بمعناها الواسع، والتناول التهكمي الكاشف للتناقضات الاجتماعية كانا من عماد بنية هذه الرواية، فقد اختار الإعداد المسرحي أن يجعل العرض كله ساخرا وتهكميا، وأن يخلق من خلال الألاعيب الأكروباتية التي استخدم فيها الممثلون إطارات السيارات مرة، والأقنعة أخرى، وتعليق الممثلين على المشاجب في جانب المسرح ثالثة، وأشكال الحيوانات وأقنعتها رابعة عالما موازيا لهذا العالم الخيالي/ الواقعي الذي تبلوره رواية جوجول. كما أوكل للرجال، وقد استخدم العرض فريق ممثلين كلهم من الرجال، القيام بالأدوار النسائية جميعها، مما يدفع المشاهدين إلى الوعي بأنهم بإزاء عملية مسرحة لواقع قد يكون واقعهم، وليس نوعا من تقديم عالم مضى على وجوده أكثر من قرن ونصف من الزمان. وأن «الأرواح الميتة» التي تباع وتشترى أمام أعينهم، ولم تكن لها قيمة تذكر قبل موتها، قد تكون أرواحهم هم التي يتاجر فيها محتالو الثراء السريع في كل العصور.

أما مسرحية «لينز» والمأخوذة عن رواية جورج بوشنر Georg Büchner (1813 – 1837) الذي لمع كالشهاب في سماء الأدب الألماني، ثم اختطفه المرض (التيفوس) وهو في شرخ الشباب، والمعروفة بهذا الاسم، وعن اليوميات التي بنى عليها بوشنر روايته القصيرة، والتي خلفها القس «يوهان أوبرلين» المعروف وقتها باهتماماته السيكلوجية، وبقدرته على علاج حالات الانهيار العصبي. حيث وجد بوشنر نفسه عام 1835 وقد هرب من ملاحقة الشرطة له لاتهامه بزعزعة الأمن، بسبب كتيب نشره عن الظلم وفقدان العدالة الاجتماعية، في نفس المكان الذي عاش فيه «لينز» قرب ستراسبورج، أثناء علاجه من حالته العصبية. وأمام الوثائق التي تركها القس الذي عالجه، فكتب رواية قصيرة عن هذا الشاعر الذي لمع هو الآخر كالشهاب في أفق الثقافة الألمانية ثم خبا، أو وقع فريسة المرض والحاجة، دون أن يأخذ حقه من الاهتمام والتكريس. وأبرز في تلك الرواية القصيرة مدى التوتر الشديد بين رؤى «لينز» السابقة لعصره، وبين سياقات العصر وقيمه السائدة التي كانت تشده أمراسها إلى الوراء، فكان لابد من الثورة عليها.

مشهد يظهر التصميم الفريد الذي أعدته المخرجة لمسرحية «لينز» ويخلق معادلا للمنطقة الجبلية

وجاكوب مايكل راينهولد لينز Jakob Michael Reinhold Lenz (1751 – 1792) شاعر ألماني من منطقة البلطيق، ينتمي لحركة (العاصفة والدافع Sturm und Drang) وهي إحدى الحركات الرومانسية التي سادت في الأدب والموسيقي الألمانية في تلك المرحلة من تاريخها بين ستينيات وثمانينيات القرن السابع عشر. وقد أخذت الحركة اسمها من عنوان مسرحية مشهورة للكاتب الألماني فريدريش ماكسمليان فون كلينجر Friedrich Maximilian von Klinger (1752- 1831)، وهي حركة تؤكد على الذاتية الفردية والتعبير عن المشاعر العنيفة كرد فعل على سيطرة العقلانية في مرحلة الاستنارة الأوروبية السابقة عليها. ويعد لينز أحد الذين بلورا ملامح هذه الحركة الفكرية والفنية على السواء. وقد ضمت الحركة عددا كبيرا من كتاب هذه المرحلة بمن فيهم الكاتبين الألمانيين الأشهر فولفوجانج جوته وفريدريش شيلر، وإن انفصلا عنها عام 1772 ليؤسسا مع الشاعر والفيلسوف الألماني يوهان هيردر حركة فايمار الكلاسيكية Weimar Classicism التي زاوجت بين الاستنارة العقلية والرومانسية الألمانية والجماليات الكلاسيكية. وانفصال جوته عن الحركة بمكانته الكبيرة في جمهورية فايمار وقتها، ونفيه للينز من «فايمار» ومقاطعته له بعد مرضه، بل إرساله إلى أبرشية شتاينتال قرب ستراسبوج والتي كان يشرف عليها قس مشهور في علاج الحالات النفسية، هو «يوهان أوبرلين»، هو الذي استأدي نقمة لينز عليه وسخريته منه التي ستتخلل أرجاء المسرحية كما سنرى.

مشهد للينز مع القس أوبرلين والخادمة التي وقعت في غرامه

وقد كتب لينز، الذي نشأ في بيئة مثقفة، حيث كان والده من كبار القساوسة، الشعر منذ بواكير صباه، كما درس اللاهوت والفلسفة، وحضر محاضرات الفيلسوف الألماني الكبير إيمانيويل كانت، الذي نصحه بقراءة جان جاك روسو، وهي القراءة التي تركت لدية نزعة ثورية للتمرد على كل شيء. وقد استطاع العرض بتصميم مشهده المتميز أن يحيل الخشبة إلى المعادل البصرية للمنطقة الجبلية التي دارت فيها الأحداث من ناحية، والمتاهة النفسية والعقلية التي وجد لينز نفسه ضائعا في تشعباتها من ناحية أخرى. فهو تصميم لابد من أن يراه المشاهد حتى يدرك مدى فرادته وتميزه، ولهذا أضم هذه الصورة له، وقد نصبت الخشبة كلها في فناء مدرسة ليسيه سان جوزيف الثانوية، كما ترى. وقد استطاع العرض طرح أكثر من تأويل لأسباب تلك القطيعة بين لينز والعالم المحيط به، تعود بنا منذ ذلك الزمن البعيد إلى إشكالية العلاقة بين المثقف والسلطة. والثمن الباهظ الذي يدفعه كلما اصطدم بها، فعلى العكس من جوته الذي كان جزءا من مؤسسة السلطة أثناء حكومة فايمار، ومثقفها العضوي حسب التعبير الذي صكه جرامشي بعد ذلك بزمن طويل، كان لينز مناوئا لها، لا وفق برنامج سياسي فكري، كما كان الحال مع جورج بوشنر الذي استلهم قصته وكتبها، وإنما وفق ما يمكن دعوته ببرنامجه الإبداعي الخاص في عصر اتسم بالرومانسية، في بعدها الألماني المتميز.

مشهد للينز ضائعا بين الجبال وحيرة الجميع إزاءه

الشرق الأوسط محور مهرجان هذا العام:

سأنتقل الآن للحديث عن محور مهرجان هذا العام، فقد حظي الشرق الأوسط بمحور النظرة الخاصة، أو المحور الجغرافي، لمهرجان هذا العام فاستضاف المهرجان مجموعة من العروض تحت هذا العنوان، كان أهمها في رأيي المسرحية السورية (بينما كنت أنتظر Alors Que J’Attandais ) لمحمد العطار والتي عرضت ست مرات، وتلاها من حيث الأهمية العرض الإيراني (شنيدن أو بالسمعHearing ) والذي عرض لخمس مرات في مسرح بنوا الثاني عشر، ثم العرض القادم من دولة الاستيطان الصهيوني في فلسطين بعنوان (إسحق رابين: وقائع اغتيالYitzhak Rabib: Chronique d’un Assassinat ) لعاموس جيتاي، ثم العرض الراقص (فاطمة Fatmah) لعلي شحروري من لبنان وعرض لثلاث ليالٍ في فضاء دير السليستين الجميل، ثم ثم عرض راقص آخر لعلي شحرور بعنوان (موت ليلى Laila Se Meur) وعرض لأربع ليالٍ في نفس الدير، وأخيرا عرض بعنوان (99) لمارك نمور Marc Nammour عُرض لليلة واحدة ويوصف بأنه عرض من باريس والقاهرة ونيويورك وبيروت. وقد استطعت مشاهدة خمسة من هذه العروض الستة التي شكلت هذا المحور، باستثناء عرض واحد هو (99).

ولاتزال سوريا تنتظر في عرض مسرحي مدهش:

والواقع أن المسرحية السورية (بينما كنت أنتظر Alors que J’Attendais) كانت أكثر العروض الخمسة التي شاهدتها أهمية وإشباعا للشغف المسرحي، من حيث نصها وجماليات إخراج عرضها على السواء. وهي مسرحية كتبها محمد العطار وأخرجها عمر أبو سعدة. والواقع أنني ومن متابعتي شبه الدائمة لهذا المهرجان أستطيع القول إن العروض العربية التي تنجح في أن يبرمجها مهرجان أفينيون الرسمي في أي من مواسمه قليلة، وأقل منها هي تلك العروض الجيدة التي ترقى إلى مستوى الأعمال المسرحية المثيرة للتأمل والاهتمام فيه، وصرامة الاختيارات هي ما تجعل هذا المهرجان أهم مهرجانات العالم المسرحية. وعرض «بينما كنت أنتظر» عمل جدير بالاهتمام والتقدير الفني، ينبئ عن كاتب مسرحي موهوب بحق؛ لأنه ذكرني بمسرحية سعدالله ونوس «حفلة سمر من أجل 5 حزيران» التي وضعت اسمه على خريطة المسرح العربي باقتدار. وإن صدرت «بينما كنت أنتظر» عن ظروف أصعب وأكثر تعقيدا من تلك التي صدر عنها عمل سعدالله ونوس. كما أنها تنطوي على كثير مما أنجزته رحلة المسرح العربي والسوري منه خاصة مع التطور والنضج منذ ذلك التاريخ البعيد في حزيران المشؤوم، الذي مازلنا نعاني من عقابيل هزيمته حتى اليوم. فما يدور في سوريا اليوم هو في بعد من أبعاده من ميراث تلك الهزيمة التي لاتزال تتفاقم دون أن يعي الكثيرون فاعليتها المستمرة.

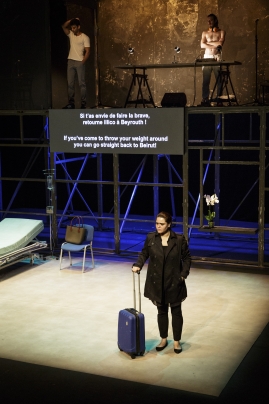

مشهد من «بينما كنت أنتظر» يبين مستويات العرض المشهدية وتراتبياتها

ومما عزز من أهمية هذا العرض أنه قد توفر له مخرج موهوب يدرك أهمية لغة العرض المشهدية/ البصرية والحركية، استطاع أن يكشف لنا ما ينطوي عليه النص من مستويات متعددة من المعاني والاستعارات. ومع أن العرض جرى في مسرح بسيط هو قاعة فارغة كبيرة بإحدى المدارس الثانوية (ليسيه بول جيرا)، إلا أنه استطاع أن يحافظ رغم تقشف الإمكانيات على جمالياته المسرحية المتميزة، وأن يوظف مستويات العرض الذي جرى على مستويين: أولاهما على الخشبة/ الأرض بالمعنى المجازي لأنها ليست إلا مساحة من تلك القاعة لا ترتفع عن أرضها، وإن تم تحديدها، وثانيهما مستوى أعلى استطاع المخرج أن يوظفه مكانيا وتراتبيا وزمانيا بمهارة ملفتة، وأن يعرض عليه بعض مشاهد المسرحية التي تتسم بخياليتها أو حلميتها، فضلا عن عدد من الفيديوهات الوثائقية، التي تموضع ما يدور على الخشبة في سياقاته الثقافية والسياسية الأوسع.

سرير العرض الفارغ الذي يسع سوريا بأكملها

وحينما نفد إلى الفضاء المسرحي فإن أول ما يلفت انتباهنا هو سرير مستشفى فارغ، سنكتشف فيما بعد أن فراغه يسع سوريا بأكمها، وبجانبه أم سورية محجبة في ملابس بيضاء تتماشى من بياض السرير وما ينطوي عليه اللون من محو تسعى المسرحية للاشتغال عليه. بينما تظهر في المستوى العلوي من المشهد كلمات باللغتين الانجليزية والفرنسية، وهما لغتا المهرجان، تقول إن أحداث المسرحية تدور في دمشق بين عامي 2015 و 2016. وعلى الجانب العلوي في يمين المسرح مائدة يجلس إليها شخص يقرأ، سنعرف فيما بعد أنه «عمر». وعندما يُظلم المشهد استعدادا لبدء العرض، ينفتح على «تيم»، في تنويع على يتم، يرقد في السرير، الذي تجلس بجانبه الأم وهي تقرأ آيات من «سورة الرحمن». ثم يتتابع العرض في هذا التكوين الذي يعي أهمية مفردات المشهد المختلفة وتكويناتها، بإيقاع يحرص المخرج على السيطرة عليه كي يحافظ على اهتمام المشاهدين. فنعرف أن «تيم»، الراقد أمامنا في غيبوبة سريرية، قد عبر بسيارته حاجزا ما، فلاحقته سيارة تشعل أضواء الملاحقة الزرقاء، فلما أوقف سيارته انهال عليه من فيها، ولم يفق إلا في هذا السرير الذي لن يفيق من غيبوبته فيه حتى نهاية العرض. ويرد عليه من المستوى الأعلى، الواقع بين السماء والأرض، «عمر» ليروي هو الآخر تعرضه لفعل مشابه حينما لاحقته «المخابرات الجوية» وأخذته إلى أقبيتها الجهنمية التي أرسلته بدورها إلى غيبوبة مشابهة ومغايرة في الآن نفسه، لم يستسلم المخرج لتكرار مشاهدها السريرية في المستوى الأعلى من المسرح، وكأن سريرا واحدا يسع سوريا كلها، ولهذا حرص العرض على إبقائه شاغرا معظم الوقت، بعدما أدى دوره في رواية الأحداث المهمة لفهم ما جرى، وما يجري.

تيم وعمر في أعلى المشهد

هكذا يصبح «تيم» و«عمر» بطلي المسرحية وراوياها معا، بعدما حولتهما غيبوبة العنف إلى طيفين. لأن تشابك قصتيهما وتوازيهما وتغايرهما معا يبلور لنا ما آل إليه الوضع السوري بعد سنوات من اندلاع شرارة الثورة، ويتيح للعرض أن يجسد تلك المآلات ويعريها أمامنا على الخشبة، وينتقدها بلا هوادة. ولأن النص يدرك أهمية الحتمية الدرامية من ناحية، وضرورة تحاشي الترهل والتكرار في أي عمل مسرحي جيد من ناحية أخري، فقد حرص على أن يقدم لنا تفاصيل قصة «تيم» التي تدور جل وقائعها على المستوى الأرضي من المشهد. وأن يكتفي بتقديم خلاصات وإحالات لقصة «عمر» الذي أبقاه في المستوى العلوي من العرض ولم ينزل به إلى أرض التفاصيل المربكة. وهو حلّ درامي موفق لا يتشتت فيه انتباه المشاهد بين أكثر من قصة، مهما كانت غواية التعامل مع تفاصيلها، بينما يحافظ على آليات التجاور والاختلاف التي تكشف عن تباين التنويعات على ما يعرضه علينا النص من أحداث لا سبيل إلى تكرارها، لكل منها خصوصيتها. وهو الأمر الذي يفتح العرض على الواقع السوري الأوسع من خلال الإحالات، والتوازي، وليس من خلال الغرق في التفاصيل.

تيم كطيف يحوّم بالقرب من المشهد دون أن يشارك فيه

فما هي قصة «تيم» الذي يوشك أن يكون بطل هذه المسرحية الحاضر الغائب دوما؟ هي قصة نموذجية إلى حد ما لشاب من شباب الربيع العربي المغدور. تحمس للثورة من بدايتها، وخرج في مظاهراتها مطالبا بالحرية والتغيير والكرامة؛ ولما تحول حراك الثورة السلمي إلى العنف المسلح، ردا منه على عنف النظام الوحشي المدجج بالسلاح، قرر ألا ينخرط في مباءة هذا العنف الذي ينتقص من ثورية الثورة وسلميتها. ولجأ، في نوع من رفض التخلي عن الثورة بأي حال من الأحوال، إلى تغيير طبيعة مشاركته فيها، من خلال توثيق ما يدور على الجانبين، في فيديوهات يضعها على الانترنت، وتعرض علينا المسرحية بعض أشرطتها؛ في نوع من وعي الفن بضرورة عرض الوقائع، وترك الحكم عليها للمشاهد. وما حالته التي انتهت به إلى هذا الوضع السريري إلا تجسيدا لسوريالية الوضع في سوريا، بعدما تحولت ثورتها إلى أحد أبشع حروب المنطقة الأهلية بالوكالة عن قوى شريرة وخبيثة على الجانبين، تعمل جميعها برغم كل ما بينها من خلافات على تكريس التخلف والحيلولة دون سوريا وأي تغيير ديموقراطي حقيقي. وما يرهف من حدة مفارقة هذا الوضع السريالي أن «تيم» كان في طريقه للهرب إلى لبنان حينما لاحقته تلك السيارة لعبوره الحاجز.

أما «عمر» والذي تتيح له المسرحية أن يقدم تنويعا آخر على خيبة أمل «تيم» في مسار الحراك الثوري، وأن يرد على مقولات أدونيس الشهيرة بأنه لا يستطيع تأييد ثورة تخرج من المساجد، فإنه وهو يدحض تلك المقولات، يبرهن في مستوى آخر على أهميتها وإشكاليتها معا، حينما يضيق ذرعا بالتلقي السلبي لعنف النظام، وينضم إلى جبهة النصرة. وتكشف له تجربته في دهاليزها عن الكثير من التناقضات والمشاكل والسلبيات، فيقرر تركها والانتقال إلى داعش، هناك بدأوا استجوابه خوفا من أن يكون مدسوسا، ولكنه سرعان ما وجد نفسه يتعرض لأكثر مما تعرض له في أقبية مخابرات النظام البشعة. ففقد الأمل في كل شيء، وأخذ يحلم بأن يحقق حلمه الأوليّ البسيط في أن يصبح DJ (أي منظم الديسكات الموسيقية في ملهى ليلي) وأن يغيب في عالم من الموسيقات الصاخبة، وكأنه ينشد الهرب من غيبوبة بالدخول في أخرى. أو كأن خيارات الثوار المحدودة، بسبب خصوصية ما جرى لمسيرة الثورة السورية تدفعهم للتخبط والتناقض المستمر.

لكن قصة «تيم»، الذي يقدم اسمه إيحاءً باليتم كما ذكرت، وهو اليتم الذي يتضور فيه هذا الجيل الجديد من الشعب السوري وقد تخلى عنه الجميع، أو شارك في تدميره الجميع، هي التي تعكس بحق ما يمكن دعوته بالقصة العامة لما جرى في سوريا من دمار بشري ومادي ومعنوي. حيث دمر هذا الحادث، الذي جرى لمرارة المفارقة أثناء محاولته الفرار من دوامة العنف الذي انزلقت إليه الثورة السورية، لا حياته فقط، وإنما حياة عدد غير قليل ممن يحيطون به. فقد كان يحلم بأن يعمل فيلما يستلهم فيه حكاية أسرته، وهو الحلم الذي تسعى شقيقته «ندى» لإكماله بعدما سقط في غيبوبته التي طالت. وكان يحب فتاة من عمره، ويحلم بأن ينشئ معها بيتا وينجبا أطفالا كأي شاب في عمره. وأحد الأبعاد الدرامية الدالة في قصة عشقه لها، هي أنها اكتشفت أنها قد حملت منه قبيل الحادث الذي أفضى إلى غيبوبته، وأنها أجهضت الحمل، وهو الأمر الذي تشعر حياله، بعدما طالت غيبوبته ووهن الأمل في نجاته من ناحية، وبعد أن كشف لها صديقهما المشترك «أسامة»، أنه كان قد أخبره قبل الحادث بأنه عزم على التقدم للزواج بها من ناحية أخرى، بالذنب الفادح بشأن إجهاض الحمل؛ فربما كان هذا الجنين هو الأثر الوحيد الذي سيبقى منه، (أقرأ في مستوى من مستويات الدلالة من سوريا) وكأننا بإزاء ديناميكية مضمرة تعمل فيها آليات تدمير الذات فعلها على مختلف الأصعدة. خاصة وأنها حينما تسأل «أسامة» لماذا لم يخبرها بذلك، يرد بأنه لم تحن المناسبة، أي بأن الأمر لا أهمية له، فيالها من غفلة!

مشهد من «بينما كنت أنتظر»: أسامة وندى وبينهما السرير الفارغ

أما البعد الدرامي الآخر فإنه يكمن في قصة أسرته نفسها، حيث يتحول اليتم المعنوي من تخلي الجيل السابق عن واجبه في التغيير، أو التمهيد للثورة، أو حتى مؤازرة الجيل الشاب الذي يحمل معظم عبئها، إلى يتم فعلي بالخيانة البشعة التي يقترفها الأب، وتدمر حياة الأسرة أو تدفع الأم على الأقل إلى حظيرة الحل الإسلامي، الذي ندرك من قصة عمر دوره في تدمير الثورة، وتحويلها إلى حرب أهلية سريالية. إذ نعرف كيف تزوج أبوه سرا من عشيقته، واكتشفت أمه، التي كانت تعيش على عشق زوجها لها وخطاباته الغرامية المؤثرة إليها كل حين، هذه الخيانة بعد موته. مما شكل صدمة كبيرة دفعت بها إلى بلهنية التدين والحجاب. كما فرضت الأم الحجاب على ابنتها الوحيدة «ندى» التي لم تتحرر منه إلا مع اندلاع الثورة، والهرب إلى لبنان، بما يوفره لبنان من حرية ومواجهة للذات كنوع من الخلاص من الوقوع في استقطابات العنف بعد انزلاق الثورة إلى رماله الناعمة. لكنها تقرر العودة من تجربتها في لبنان، إثر معرفتها بما جرى لأخيها، ورغم وعيها بخطورة قراراها ذاك، عازمة على أن تكمل الفيلم الذي بدأه أخوها. وكأن إكمال رواية القصة الخاصة، هو السبيل إلى فهم ما يدور في المأساة العامة. لأن التنقيب في أغوار الذات هو السبيل إلى رسم صورة موثوق فيها عن العالم. ولأن الانتظار، كما تقول لنا المسرحية «شغلة بشعة» لا خلاص من بشاعتها إلا بالفعل.

هنا تظهر شخصية «أسامة» الموسيقي الفنان، أم تراه المثقف الضائع في وهاد الخذلان، خذلان المجتمع له، وخذلانه هو بالتالي لموهبته ولدوره في المجتمع. وهو صديق تيم وندى الموهوب الذي بدد موهبته في مشروعات لم تكتمل، وواصل الغياب في غيبوبة من نوع آخر، أي في سمادير الحشيش وصواريخه التي يولع بتدخينها، ويحث ندى على تدخينها معه، فتفعل علّه يمثل نوعا من التحقق المفقود، الذي يؤكد النص عبر مشهد الإخفاق الجنسي استحالته. ومع وعي «أسامة» بإخفاقاته في الفن والحياة معا، يتمادى في غيبوبته، علّها تنقذه من هذا الوضع السوريالي الذي تعيشه سوريا كلها، والتي نكتشف عبر أحداث المسرحية عن أنها لاتزال تنتظر، معه ومع تيم وبقية الشخصيات «جودو» الذي لا يجيء. فالغيبوبة التي تفتتح المسرحية بها أحداثها في مشهد قصير ينهض بعده «تيم» من السرير، ويتركه فارغا معظم فترة العرض، ليست مجرد غيبوبة فعلية فحسب، تتيح لطيف «تيم» حرية الحركة بين الأمكنة والأزمنة، ولكنها أيضا غيبوبة استعارية. غيبوبة ناجمة عن عنف الحرب وقسوتها الوحشية، واستسلام الجميع للسوخان في رمالها الناعمة. غيبوبة تتخلق من آليات الأفق المسدود أمام الجميع، وتدفع البعض إلى الغرق في رمال غيبوبة أخرى ناعمة، ناجمة عن «صواريخ» الحشيش التي يحلم مدخنوها مثل «أسامة» بأن تنقذهم من صواريخ الحرب المدمرة.

نحن إذن بإزاء عمل مسرحي يسعى إلى استخدام جماليات النص والعرض معا لتقديم الوضع المعقد في سوريا، والتعامل مع كثير من إشكالياته الصعبة. يتجنب برغم بصيرته النقدية الثاقبة إلقاء المسؤولية على جانب دون الآخر، لأنه يعي جمعيتها، وينفر من استقطابات الثنائيات التبسيطية المخلة في هذا الشأن. عرض ينجح في صياغة استعارة درامية قادرة على تجسيد عبء الانتظار وفداحته، حيث سوريا برمتها تنتظر الخلاص من تلك الغيبوبة البشعة الناجمة عن العنف الوحشي والدمار الذي لا عقل له. وحيث الأفق المسدود يحكم قبضته على كل شيء، ويخلق آليات تدمير الذات وتدمير الآخر في آن؛ بينما الجميع (جند النظام وفيالق المعارضة معا) عاجزون عن مواجهة العدو الحقيقي الذي التهم كل فلسطين، والتهم معها جزءا لا يستهان به من الأرض السورية نفسها، هضبة الجولان المحتلة التي تصر دولة الاستيطان الصهيوني على ضمها لها، والرابض عدائيا على الحدود، يذكر الجميع بين الفينة والأخرى بوجوده، ويضاعف إحساس الجميع بالقهر والهوان.

(التسمع) الإيرانية وهسيس الاسترابات الغامضة:

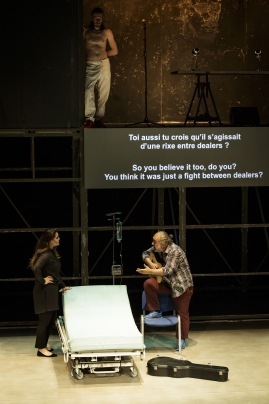

بعد المسرحية السورية تجيء المسرحية الإيرانية من حيث قوة الموضوع وجماليات العرض المسرحي معا. وإن كنا هنا بإزاء مسرحية من نوع النص الذي يتبلور على الركح – كما يقول إخواننا التوانسة المولعون بهذا النوع من الكتابة المسرحية التي يجيدها توفيق الجبالي وفاضل الجعايبي وآخرون – لأن مخرج العرض أمير رضا كوهستاني Amir Reza Koohestani هو كاتبه في الوقت نفسه، وهو الذي طور صيغته النهائية مع الممثلات على الخشبة. فهو مخرج مهتم بالجانب الوثائقي في المسرح، حيث درس الدراما والإخراج في مانشيستر، وقدم عددا من المسرحيات التي تهتم بتوثيق جوانب بسيطة من الحياة اليومية في إيران، كما يفعل كثير من مخرجي السينما الإيرانية الجديدة التي تميزت بجماليات البساطة والتقشف والاقتصاد حد التقتير، والقدرة على خلق عوالم استعارية شفيفة، تواجه بها تزايد سطوة الموانع والكوابح والمحرمات في زمن الجمهورية الإسلاموية.

ويوشك العنوان الفارسي «شنيدن» والذي ترجمه المخرج إلى العنوان الانجليزي تسمّع، أو بالسماع، أن يثير مجموعة من أطياف السمع، من الهمسات، والإشاعات، والأقاويل، والتكهنات وغيرها مما ينجم عن خبرة سماعية غير واضحة وغير نزيهة في الآن نفسه؛ ولكنها قادرة على اقتناص الشخصيات في شبكتها المدوّخة والمتشابكة بكل ما يدور في الواقع المحيط. ومع أن المسرحية ليست بأي حال من الأحوال عملا سياسيا، أو مسرحية تستهدف مقارعة السلطة الدينية الخانقة، فإنها تعكس ثقل المناخ السياسي المغلق في إيران، ومدى قدرته على تسميم العلاقات الإنسانية البسيطة والبريئة، وتدمير الكائنات الهشة التي لا تبغي غير الاستمتاع بالحياة البسيطة. وقد كانت البساطة والتقشف الجمالي هي العلامة المميزة لهذا العرض، فقد جرى على خشبة فارغة كلية من أي أثاث أو إكسسوارات، ليس عليها أي شيء سوى الممثلات الثلاث اللواتي يتوافدن إليها واحدة بعد الأخرى، ونادرا ما تجتمع عليها أكثر من واحدة. وكان في خلفية تلك الخشبة الفارغة شاشة عريضة تنعكس عليها بعض الصور التي تلتقطها في بعض المشاهد كاميرا مثبتة على رأس إحدى الممثلات.

ممثلة من مسرحية «تسمّع» الإيرانية تقوم بدور الطالبة المتهمة

ويخبرنا المخرج أنه استمد إلهامه في عمله على هذه المسرحية من الحياة اليومية، وخاصة مما روته له خطيبته عن حياتها في المدرسة الداخلية، ومن فيلم وثائقي معروف للمخرج الإيراني الأشهر عباس كياروستامي، هو (الواجب المدرسي Homework: مشق شب) عام 1989عن اتجاه التلاميذ إزاء الواجب المدرسي، وكيف كان كثير من التلاميذ يشعرون بالخوف، من مجرد سؤالهم عن حياتهم المدرسية الصارمة، وعن رعب بعضهم من مجرد السؤال عن واجباتهم المدرسية، وتحديق بعضهم في الكاميرا أو في سقف الغرفة، وكيف أن مراهقي هذه الفترة ملأهم الرعب من أسئلة المخرج الوثائقي البسيطة. وقد أخبرته خطيبته أن المدرسة الداخلية مثل السجن، في قوة تأثيرها على حياة المقيمات بها. لأننا هنا بإزاء ثلاث بنات في مدرسة ثانوية داخلية سممت الهمسات والأقاويل حياتهن، حتى دفعت إحداهن إلى الهرب من البلاد إلى السويد أولا، ثم الانتحار حينما لم يُقبل طلبها للجوء السياسي.

وتوشك المسرحية أن تكون استعادة لما جرى في إحدى مدارس البنات الداخلية في إيران بعد عدة سنوات من وقوعه، وبعد أن تفاقمت نتائج ما جرى واتضحت هشاشة القواعد التي ينهض عليها اتهام شخص ما وتدمير حياته. فبرهافة مشهدية محسوبة تكشف الأصوات عن نفسها من خلال استجواب بنتين، في لحظة يعود فيها الحاضر إلى الماضي. حين بقيت حفنة صغيرة من التلميذات في المدرسة الداخلية التي تقيم بها عادة ستون طالبة، بعدما غادرتها معظم التلميذات لقضاء عيد السنة الجديدة مع أسرهن. ومن بين البنات اللواتي بقين صديقتين حميمتين هما ندى وسامينة، وقد شاءت سامينة في ليلة رأس السنة أن تذهب إلى غرفة صديقتها كي لا تتركها وحيدة، أو كي تهرب هي نفسها من ثقل وحدتها؛ ولكنها حينما اقتربت من الغرفة سمعت صوتا رجاليا فيها، وسمعت ضحكات ندى مع من اعتقدت أنه رجل في غرفتها وكانت تعرف أن لندى صديق ملتحٍ. فتراجعت ولم تدق باب الغرفة، وكُتب بعدها تقرير عما جرى، يتهم ندى بأنها أدخلت رجلا إلى المدرسة الداخلية، وقد تخفى داخل «شادور»، أي العباءة النسوية الإيرانية، حتى يمر على الغرف الستين دون أن يكتشفه أحد. وبدأ التحقيق مع البنتين. خاصة وأننا سرعان ما نعرف أن أمر المدرسة الداخلية قد أوكل أثناء تلك العطلة، لواحدة من أكبر التلميذات سنا وأكثرهن تقدما في مرحلتها الدراسية. وأن هذه الطالبة نفسها قد تركت المدرسة في الليلة المقصودة، وباتت خارجها خلافا لما تتطلبه قواعد المدرسة من ناحية، وما تمليه عليها واجباتها تجاه الأخريات من ناحية أخرى.

ممثلة من مسرحية «تسمع» تلعب دور من كان عليها الإشراف على الفتيات في تلك الليلة

وتأخذ المسرحية بجمالياتها البسيطة التي توشك أن تكون مستقاة من جماليات السينما الإيرانية الجديدة، شكل التحقيق البسيط أو النيء في تصور كلود ليفي ستراوس لجدل النيئ والمطبوخ. ولكنه تحقيق تأتي فيه الأسئلة من مصدر غير معروف أولا، ولكننا ومع النصف الثاني من المسرحية نكتشف أنه يأتي من ممثلة تجلس في الصف الأول للجمهور، حيث جلست المستجوبة والتي لا نكتشفها إلا بعد ما يقرب من نصف المسرحية بيننا. وكأنها تقوم بهذا الاستجواب نيابة عن الجمهور، أو باعتبارها ممثلة له. بصورة تريد المسرحية أن تورط الجمهور في المسؤولية عما يدور أمامه؛ وهذا من أهم أبعاد المستوى السياسي فيها. حيث يشارك الجمهور في تلك الطبخة النيئة المسمومة التي تتخلق أمامه أثناء المشاهدة.

تشكيل المشهد في مسرحية «تسمّع» باستخدام الكاميرا والتصوير اللحظي

وينهض التحقيق على أن ندى استطاعت تمكين صديقها من الدخول بطريقة ما إلى غرفتها، واستمتعا بالضحك، بينما كانا يشاهدان فيلما ما. بينما بناية البنات الداخلية بغرفها الستين توشك أن تكون قلعة لا يمكن اختراقها. وحينما جاءت سامينه كي تكون مع صديقتها في ليلة رأس السنة، سمعت صوت رجل في غرفتها، وغبطتها على نجاحها في ذلك، ولم تدق على الباب، ومع ذلك فقد كُتب تقرير، وكانت مشرفة المدرسة الداخلية في هذه الليلة غائبة، وهي من معها المفتاح. فكيف دخل هذا الرجل؟ وكيف استطاع المرور في الممشى الطويل المفضي إلى غرفة ندى دون أن يلحظه أحد؟ وبدأت عملية استجواب كل من ندى، وسامينة. فأنكرت ندى أنها أدخلت رجلا لغرفتها، وقالت إنها كانت تشاهد فيلما وتضحك استجابة لمواقفه المرحة. وهو ما يلقي الشك على أقوال من كتب التقرير بناء على سماع صوت، قد يكون صادرا بحق عن الفيلم الذي كانت تشاهده. وعلى شهادة سامينة التي تشعر بالندم لما تصورته أو قالته. كما أن سامينة تعرف أن صديق ندى ملتحٍ فكيف أمكن إدخاله للمدرسة متنكرا في «شادور»؟ ولا نعرف حقا ما جرى، ولكن هذا الأمر غير حياة البنتين جوهريا وإلى غير رجعة. فقد نُفيت ندى إلى السويد أو هاجرت إليها، وتعلمت ركوب الدراجة هناك، بما ينطوي عليه الأمر من استعارة لحرية الحركة، والانطلاق الذي حرمت منه في إيران. أما سامينة فقد تزوجت نفس الشخص الملتحي الذي كان صديقا لندى، والذي اتُهمت بتهريبه إلى غرفتها في المدرسة الداخلية، وأنجبت منه طفلا، والثاني في الطريق.

وما يعزز الدلالات المتعددة لعملية التحقيق النيء الذي يدور أمامنا مع ندى وسامينة، وأحيانا مع الطالبة التي كان عليها تولي الإشراف على المدرسة في العطلة، ولكنها خرجت هي الأخرى وباتت في الخارج في خرق واضح لكل القواعد؛ ولكنها تخفي هذا الأمر وتحذفه من التحقيق والوقائع معا، لأنها تستخدم السلطة التي أوكلت لها، بنفس الطريقة التي اعتاد المجتمع بها التعامل مع السلطة، أو استخدامها في تغيير الوقائع والحقائق معا. أقول أن ما يعزز قدرة هذا التحقيق الدرامي البسيط على بلورة تلك الطبخة النيئة المسمومة التي أودت بحياة ندى، والإيحاء بالدلالات المتعددة لما جرى هو استخدام الكاميرا التي تمكننا من مراقبة تعبيرات الوجوه على الشاشة في لقطات وجهية قريبة من ناحية، واستدارتها وتوجيهها للجمهور الذي تنعكس صورته المهزوزة على الشاشة أيضا من ناحية أخرى في نوع من جدل المسؤولية والحقيقة معا. لأن المسرحية تدور في مستوى من مستوياتها حول معرفة من الذي يقول الحقيقة، فخلال هذا الاستجواب نكتشف مدى تعددية الحقيقة، وصعوبة التوصل إليها. فقد سمعت سامينه صوتا، ولكنها ربما قد تكون سمعت وهما ما لصوت، وليس صوتا حقيقيا، وربما يكون الصوت صادرا عن الفيلم الذي كانت تشاهده ندى.

ففي البداية لا يسمع المشاهد الأسئلة التي توجهها المشرفة/ المحققة إلى الطالبة، ولكنه صوت كالصوت الذي تقول سامينة أنها سمعته. والاصوات على الخشبة أو خارجها أو حتى في الغرفة، ربما لا وجود لها. وهناك التساؤل الذي تطرحه المسرحية حول وضعية هذا الصوت، وحول حقيقة ما نسمع، ودور الخيال أو تعليقه. فقد طوعت سامينه خيالها لما سمعته أو استخدمته في تطويره، وتحويله إلى قصة كاملة أو مخالفة فاضحة للتعليمات. لأن المحرك الأساسي للمسرحية هو إحساس سامينه بالذنب الذي استحال إلى كابوس يطاردها، خاصة بعدما دمرت حياة صديقتها! وكيف أنها تريد أن تغير أجوبتها، ولكن بعد فوات الأوان، حيث كان الضرر قد وقع بالفعل. بصورة تكشف عن أن الكلمات ما أن تنطلق، ويُتفوه بها حتى تكتسب وجودا مستقلا تحدده سياقات حركتها، لا يستطيع معه قائلها استردادها، أو التحكم فيما قد تجره عليه أو على الآخرين من ويلات.

إننا في واقع الأمر بإزاء مسرح سياسي بالغ الذكاء وله جمالياته الممتعة؛ مسرح قوي قادر على طرح أسئلته المدببة حيث كل شيء محسوب؛ إننا بإزاء مسرح يستخدم جماليات التقشفً، ولكنه مترع بالنقد الاجتماعي والسياسي الذي لا يخضع للكليشيهات. يجعلنا مشاركين في شعور الطالبتين بالرعب طوال عملية الاستجواب. ومن علامات الرعب عملية تعديل حجابهن باستمرار، وبطريقة شبه عفوية؛ ولكنها كاشفة عن الرعب الداخلي. إن القوة الدرامية للمسرحية ليست فقط فيما هو غائب أو محذوف، وإنما في قدرة الصوت الواحد على أن يخبرنا بقصص متعددة. وما يمكن أن يحدث إذا ما سمعت طالبة صوت رجل في غرفة فتاة أخرى في هذا المناخ الصارم، مع أن المخرج يقدم عمله تحت عيون الرقابة الإيرانية، ولذلك فإن ما يقوله عن المجتمع الإيراني المعاصر يستحق منا الكثير من التأمل والتفكير.

الرقص الجديد وتحويل الطقوس إلى جماليات حركية:

أما العرضين الراقصين اللبنانيين (فاطمة) و(موت ليلى) الذين قدمهما علي شحرور وفرقته الراقصة في فضاء دير السيليستينCloitre des Celestins الجميل، واستغرق أولهما نحو الساعة بينما اقترب ثانيهما من الساعة والنصف، فقد كان ثانيهما (موت ليلى) أكثر توفيقا من أولهما. وإن حظي الأول (فاطمة) براقصتين بارعتين، هما رانية الرافعي ويمنى مروان، استطاعتا التحكم في جسديهما وحركتهما والنهوض بعبء العرض بالرغم من تقصير الكوريوجرافيا (أي الإخراج المسرحي للعرض الراقص) في تطويع العرض للفضاء الجميل الذي قُدم فيه. وقد شاهدت العرض الأول عقب أحداث نيس المروّعة ضد جمهور الاحتفال بليلة الباستيل 14 يوليو 2016، أي العيد القومي الفرنسي الذي يمجد أحداث الثورة الفرنسية العظيمة عام 1789. لذلك بدأ العرض بكلمة قصيرة من مصممه ومخرجه (علي شحرور) قال فيها إن إدارة المهرجان طلبت منه بدء العرض بكلمة عما جرى. وقد حالفه التوفيق حينما ابتعد عن الجانب الخطابي الذي يتحدث عن ضرورة أن يواجه المسرح الإرهاب، والحديث بدلا من ذلك عن سياقات التفجيرات العديدة المشابهة التي شهدتها بيروت أثناء تحضيره لهذا العرض، وعن انفجار الكرادة المهول في بغداد عند عرضه لعمله في بيروت.

مشهد من عرض «فاطمة» الراقص

وقد اعتمد العرض كما يقول مصممه على الربط بين أحزان فاطمة الزهراء، بنت الرسول (صلعم) وزوجة عليّ، على ولديها، وهو الأمر الذي يمجده الشيعة في طقوس عاشوراء، وعما كتبته من تعديد حزنا على أبيها وولديها؛ وبين البهجة التي يبعثها صوت أم كلثوم وأغانيها المتعددة التي تحتفي بالحب والحياة. ومن هنا اهتم العرض بسيولة المشاعر الإنسانية وتجلياتها الجسدية من ناحية، وباستخدام صوت أم كلثوم البديع الذي يحمل على أنغامه جسد الراقصتين ويشده من قيعان المراثي والأحزان إلى سماوات البهجة التي توشك فيها الأجساد على الطيران. وقد وفق مشهديا في استخدام إطار «رقّ» كبير لكتابة اسماء اللوحات وأزمنتها عليه، ولكن بقي هذا الرق في جانب واحد من المسرح، وبجوار إحدى الشجرتين العملاقتين اللتين تسيطران على فضاء الدير الجميل، ويا ليته كرره في الجانب الآخر من المسرح بجوار الشجرة الأخرى، لأن نصف الجمهور لم يتمكن حقيقة من رؤية ما كتبه عليه. ناهيك عن ضرورة إعادة رسم الحركة وتوزيعها كي يستفيد من جماليات الفضاء من ناحية، ومن سعته من ناحية أخرى.

أما العرض الثاني (موت ليلى) فقد كان أكثر تعقيدا وتركيبا من العرض الأول، واعتمد على الموسيقى الحية، وليس على أشرطة أم كلثوم الصوتية كما في العرض الأول، وقد استخدم العرض شخصية حقيقية، هي «ليلى شحرور» وعمرها خمسون عاما، عانت من مشاكل الحياة الصعبة في الجنوب اللبناني، وفقد كثيرين من أقرب الناس لها من الأب وحتى الإخوة الثلاثة واحدا بعد الآخر، ثم الزوج بالصورة التي أصبحت معها «العتابا» أي المراثي و«التعديد» جزءا من دمها، كما تقول، تنطق بها عن سليقة أو موهبة فريدة، بالرغم من أنها لا تتمتع بصوت غنائي متميز. وقد استخدم مصمم العرض ومخرجه، وراقصه الأول قصة ليلى الحقيقية تلك، وهي ترويها لنا، كي يقدم عبرها مع عازفيّ الإيقاع والآلات الوترية، واللذين يشاركانه الرقص أحيانا وينشغلان بالعزف أخرى، تنويعات على الحزن والموت. وقد استطاع أن يشكّل هذه التنويعات بصورة تمكنه من خلق بنية مشهدية موفقة للعرض الذي ابتعد عن صخب الحركة التي كثيرا ما تقع فيها العروض الراقصة، واتسم بالقدرة على التحكم فيها، وتوظيفها في خلق حوار دال مع مراثي ليلى التي ملأت المكان بالحزن وطقوس الفقد والموت.

مشهد من عرض «موت ليلى» الراقص

في أرض النود .. وهمومه البلجيكية:

بقي من العروض التي شاهدتها في هذا المهرجان عرضا شيقا، وجديدا إلى حد ما في استقصاءاته المسرحية، بعنوان (في أرض النود Le Pays de Nod) وهي حسب الأسطورة القديمة الأرض التي قتل فيه قابيل أخاه هابيل، والذي جاء إلى المهرجان من مدينة آنتويرب Antwerp حسب اسمها الفلامنكي أو الهولندي، وهي عاصمة بلجيكا الفلامنكية، ولكنها تسمى أنفير Anvers بالفرنسية، وهي ثاني أكبر مدن بلجيكا حجما وتعدادا بعد العاصمة بروكسيل. وهو عرض شيق، لأنه بالرغم من أنه يمتد لأكثر من ساعة ونصف، فهو عرض مسرحي دون كلمات على الإطلاق. يعتمد على التكوين والحركة، وعلى لغة بصرية حركية قادرة على تقديم حالة درامية تجريدية خالصة، وعلى تصميم مشهد خاص له في أرض المعارض Parc des Expositions Avignon الواقعة على تخوم مدينة أفينيون الجديدة وعلى بعد عشرة كليومترات من المدينة القديمة، حيث تأخذ حافلة خاصة المشاهدين إليها، ما لم تكن لديهم سياراتهم الخاصة.

قاعة المتحف الخالية إلا من لوحة «الصلب» لروبنز

وحينما يدخل الجمهور إلى هذا الفضاء الذي شيد خصيصا لهذا العرض في أرض المعارض على تخوم المدينة، يجد نفسه في قاعة من قاعات العرض أو المتاحف، سنعرف أنها قاعة متحف الفن الوطني في آنتويرب، وهي قاعة ضخمة، ذات سقف عالٍ وجدران فسيحة لعرض اللوحات، ولكنها فارغة كلية وليس بها سوى لوحة واحدة، هي لوحة روبنز الشهيرة لعملية صلب المسيح. وروبنز (1577 – 1640) Rubens من أشهر من أنجبتهم هذه المدينة من الفنانين، كان فنان البلاط البلجيكي في عصره واشتهر برسمه للوحات الدينية الضخمة. ولوحة روبنز الشهيرة، التي أعيد استنساخها بحجمها الطبيعي من أجل هذا العرض، لوحة بالغة الضخامة، لا يقل ارتفاعها عن خمسة أمتار، ولا يقل عرضها عن ثلاثة، معلقة على الحائط لأنها أضخم من أن يتم إخراجها من باب. بينما القاعة كلها خالية ليس فيها إلا لوحات ملفوفة بعناية، بينما شخص يمر على أرضيتها بآلة غسيل الأرضيات. ونعرف أن المتحف قد أخلي تماما من لوحاته بسبب الحرب (العالمية الأولى) وهذا هو السبب في أن كل لوحات هذه القاعة الضخمة مغلفة وملفوفة بعناية، لنقلها إلى مكان آمن يضمن سلامتها. ولم يتبق إلا لوحة روبنز الشهيرة تلك والتي تجري أكثر من محاولة لإنزالها من مكانها على الحائط والخروج بها من القاعة إلى مكان آمن. ويبدأ العرض بأن يصعد البعض على السلالم المحاطة بلوحة روبنز الضخمة لإنزالها من مكانها، بعناية ودون تعريضها لأي مخاطر. وقد ارتدي العمال قفازات بيضاء في أيديهم كي لا يؤثر إمساكهم باللوحة عليها. ولكنهم يخفقون، ويعاد تعليق اللوحة من جديد مكانها، وترفع السلالم وتخرج من القاعة، وكأننا بإزاء عملية صعود إلى الصليب ونزول منه باللوحة نفسها.

ويدخل شخص بملابس مبللة، دخل فيما يبدو للاحتماء بالقاعة الفارغة من المطر الغزير في الخارج، ويخلع ملابسه فيأخذها أحد العمال ليجففها له، ويبقى الشخص عاريا لوقت ليس بالقصير، بينما تمضي الأحداث في القاعة الفارغة إلا من لوحة روبنز. ثم تفد إليها امرأة وتبول على نفسها واقفة ثم تسقط مغشيا عليها بين يدي الموظف الذي بقي لحراسة اللوحة فيما يبدو. ويستدعي موظفا آخر لمساعدته. لكن الرجل العاري سرعان ما يقوم برقصة تجريدية مع المرأة التي أفاقت بين يديه. ثم يجيء شاب بمنشار لقص اللوحة، فيتعرض حارسها ويمنعه من تجربة ذلك الحل لإخراجها من القاعة. ثم يدخل القاعة سائحان يابانيان، أو آسيويان عموما، لأخذ «سيلفي» مع اللوحة. وبالتدريج، ومع تتابع عوادي الحرب والزمن، تتعاقب وقائع كثيرة غريبة، فبعدما يرقص الحارس هو الآخر رقصته المميزة حافيا، تعقبه أشواط جري/ رقص بين نهايتي القاعة. ثم تجيء مجموعة لتفرش ستائر كثيرة على الأرض.

مشهد لمحاولات إنزال اللوحة من مكانها في عرض «أرض النود»

ثم تتابع مجموعة من المشاهد تكشف لنا عما آل إليه حال القاعة أيام الحرب، وكيف تحولت إلى مكان يعشش فيه بعض من لا مكان لديهم، حيث ينام على الستائر المفروشة رجل ويتقلب، ثم يتحول الفرد إلى مجموعة من ستة أشخاص، ويحاول أن يجعل من التقلب وحركة الأجسام نوعا من الرقص على أنغام موسيقى وأغنية شائعة. ثم تملأ ماكينة الدخان القاعة، ثم تشد الستائر المفروشة إلى الركن مع المرأة، ويبقى الرجلان يتفرجان. ثم يبدأ بعد ذلك أحد الحراس في تكسير إطار باب القاعة. ولما يفشل في كسر الباب بمعاول الهدم العادية؛ يحاول أن يحدث انفجارا، ولكن الانفجار يفشل في نسف الباب، ولكنه يؤدي لتساقط بعض الحطام من سقف القاعة. ثم ترفع الخيمة التي تكونت من الستائر التي كان يتمرغ فيها الممثلون، لأعلى المسرح، ويستمر هطول ماء لعله مطر، وقد أخذ يتساقط في القاعة من تداعي بعض أجزاء السقف. ويتم في النهاية تفجير الباب وتوسيعه. ويجيء عاملان يساعدان من قام بهدم إطار الباب أو توسيعه، في رفع اللوحة وإنزالها، حيث يمكن الآن إخراجها من الباب. ثم تنعكس صورة اللوحة على المكان كله، وقد وضعت تحتها مائدة يجلس عليها شخص يشرب كأسا من النبيذ، وكأنه يشرب نخب انقاذ اللوحة في نهاية العرض.

مشهد آخر من مسرحية «في أرض النود»

إننا بإزاء عمل يعتمد على تصميم مشهد أو مكان عرض كامل خصيصا له؛ لأن طبيعة الفضاء نفسه جزء لا يتجزأ من موضوع العمل وشكله معا. وتصبح مسألة انقاذ اللوحة والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة هدفا أساسيا للعمل، يجسد مدى تقدير الفن والمحافظة عليه، في عالم يحاول فيه الإسلامجية الجهلة عندنا تدمير ما لدينا من آثار وفنون.

هوامش: